2025年2月 5日

|技術分析(半導体製品)

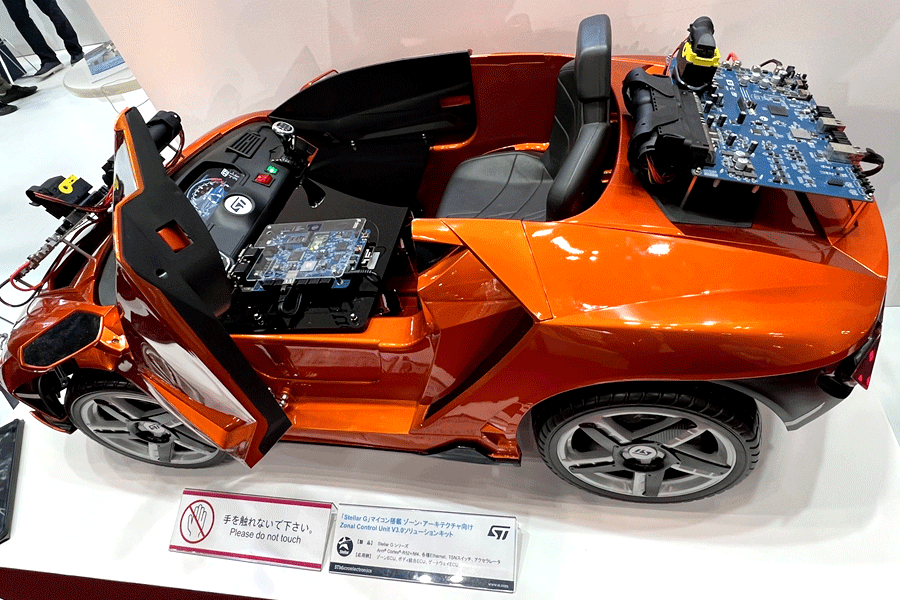

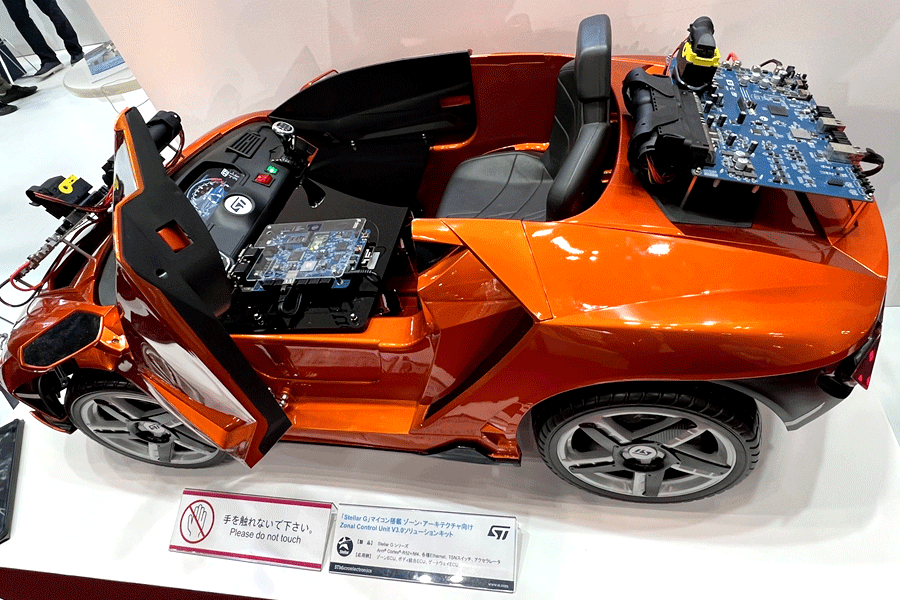

オートモーティブワールド2025では、半導体メーカーが単なるパワー半導体を展示するのではなく、実際のEV(電気自動車)に組み込む装置の能力を示すというブースが目立った。これからのクルマのテクノロジーに使えるレベルの能力を見せつけた。その中から事例としてSiCパワー半導体のスイスのSTMicroelectronics(図1)と、8Gbpsと高速のSerDesを開発したイスラエルのValensを紹介しよう。

[→続きを読む]

2025年1月16日

|技術分析(半導体製品)

Texas Instruments(TI)が将来のクルマに向け車内用のレーダーセンサチップ「AWRL6844」と、リッチなオーディオを聞くためのチップ「AM275x-Q1」、「AM62D-Q1」、をリリースした。車内用に力を入れるのは、子供の置き去りやシートベルトなどの検出にこれまでのように多数のセンサを使わずに高集積の1チップで処理するなど車内環境を改善するためだ。

[→続きを読む]

2025年1月10日

|技術分析(半導体応用)

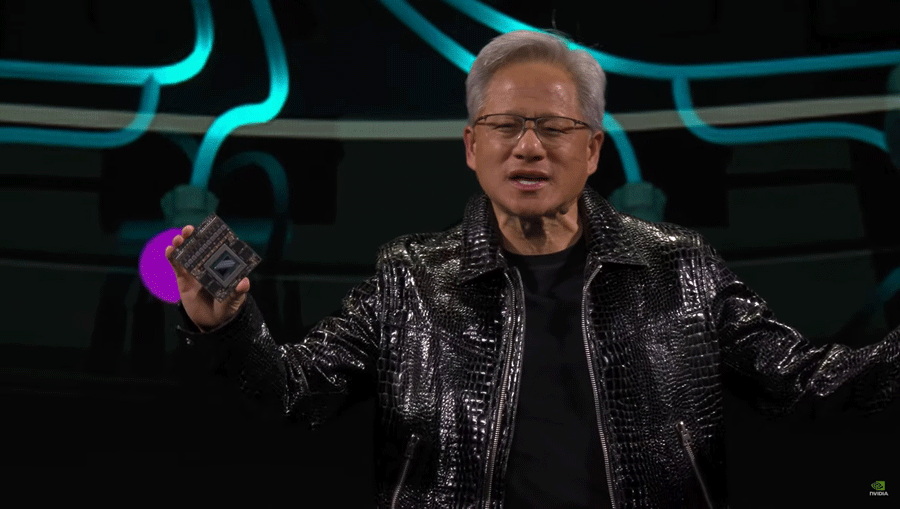

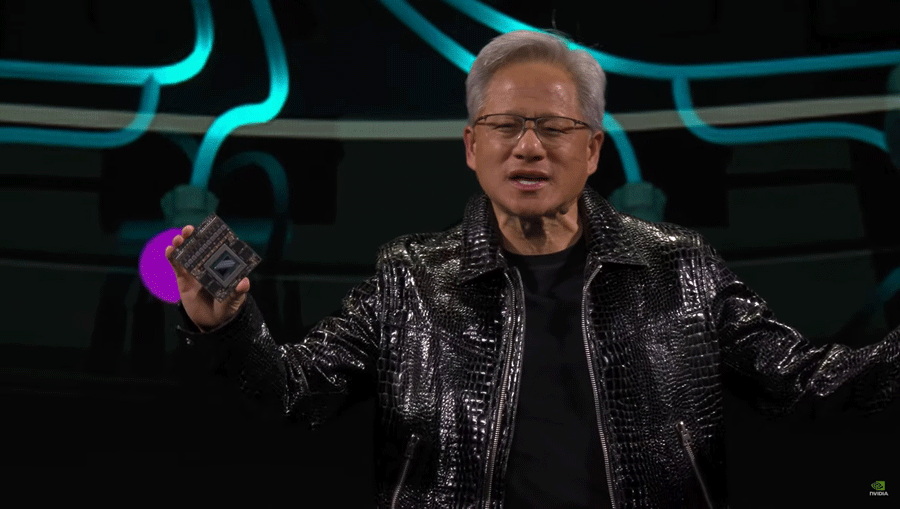

CES 2025の基調講演において、Nvidia CEOのJensen Huang氏(図1)は3種類のチップをはじめ、「Cosmos」と呼ぶ、バーチャルではなく現実の世界を意識したデジタルツイン向けのAIモデル、ロボットとクルマのような自律運転マシン向けのAI、さまざまなAIエージェントなどを紹介した。極めて盛りだくさんで整理するのに時間がかかるようなプレゼンテーションであった。そのトピックスのいくつかをピックアップする。

[→続きを読む]

2024年12月25日

|技術分析(製造・検査装置)

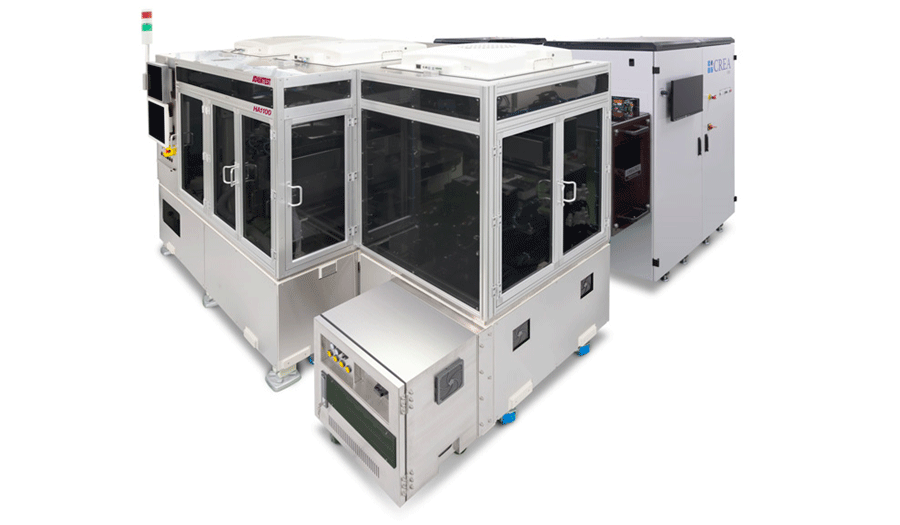

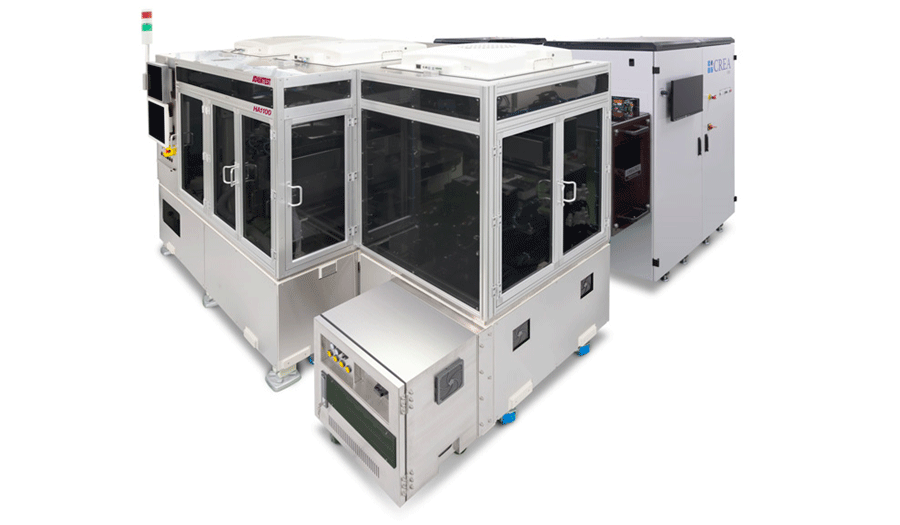

アドバンテストは、ダイシングフィルム上でパワー半導体をテストできるシステムを開発した。数百V、数十Aという高電圧・大電流を扱うパワー半導体では、安全性をしっかり確保することが何よりも最優先。このため、テスター装置の経験豊かなイタリアCREA(Collaudi Elettronici Automatizzati S.r.l.)社を2022年8月に買収、SiCやGaNなどのワイドギャップ・パワー半導体のテスターに進出した。

[→続きを読む]

2024年12月16日

|技術分析(半導体製品)

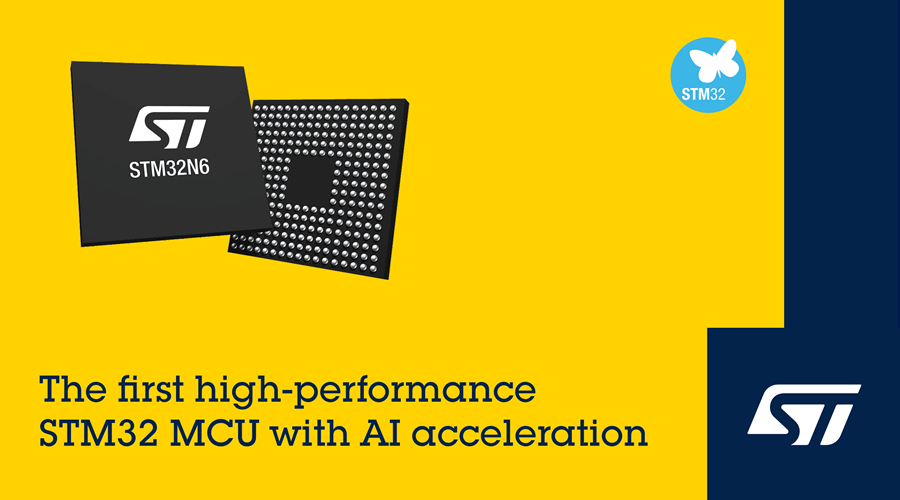

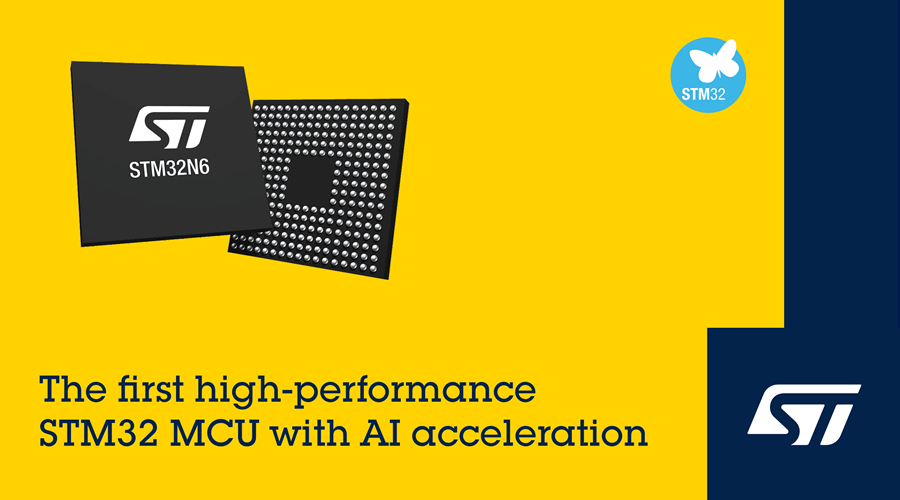

STMicroelectronicsは、ニューラルプロセッサを集積したマイコンを製品化した。AI性能600 GOPS(Giga Operations per Second)、その電力効率は3 TOPS/Wとなっており、AI性能重視とはいえISP(画像処理プロセッサ)やコーデックなども集積したSoCライクなマイコンとなっている。ここまで高性能な画像を対象としたAIプロセッサをマイコンに組み込んだのはなぜか。

[→続きを読む]

2024年12月 6日

|技術分析(半導体製品)

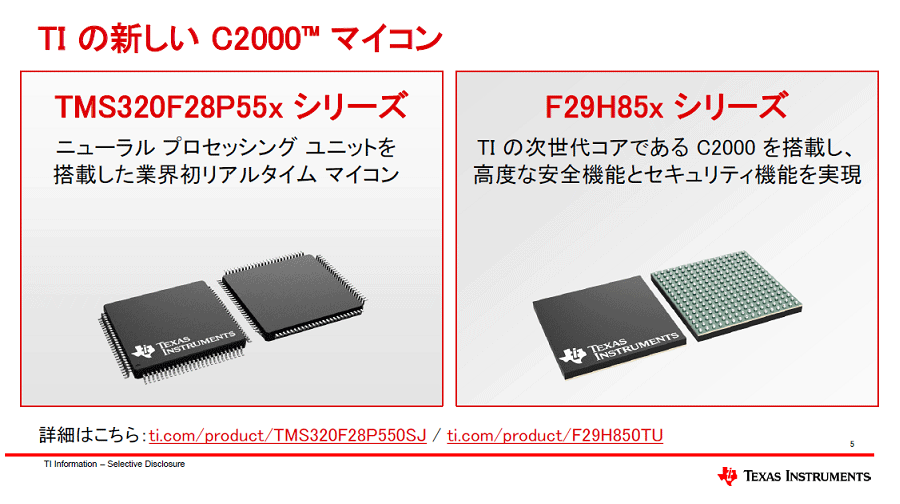

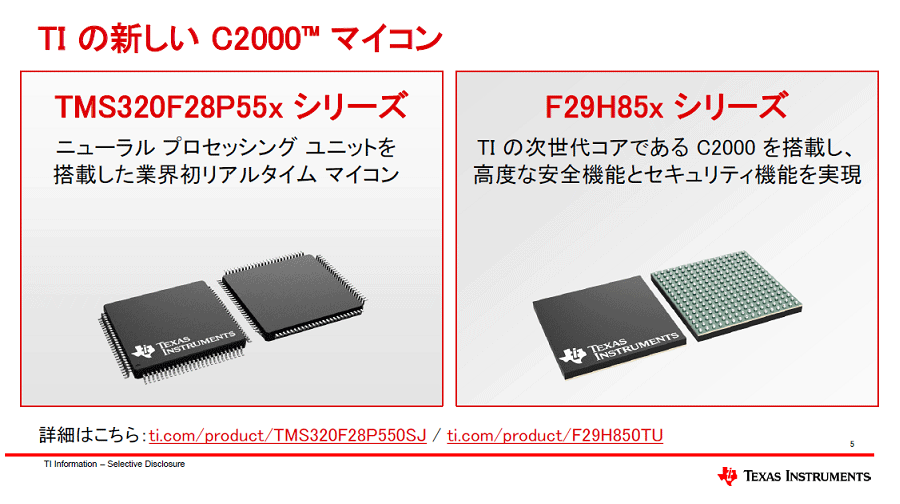

Texas Instruments(TI)は、AI処理を行うNPU(ニューラルプロセシングユニット)を集積したマイコン(マイクロコントローラ)と、DSPコアを2個搭載したマイコンを開発、受注活動に入った。前者のTMS320F28P55xシリーズと後者のF29H85xシリーズは、共にリアルタイム制御可能なマイコンである。産業用ロボットやソーラーパネルの故障検出用などを想定している。

[→続きを読む]

2024年11月29日

|技術分析(半導体製品)

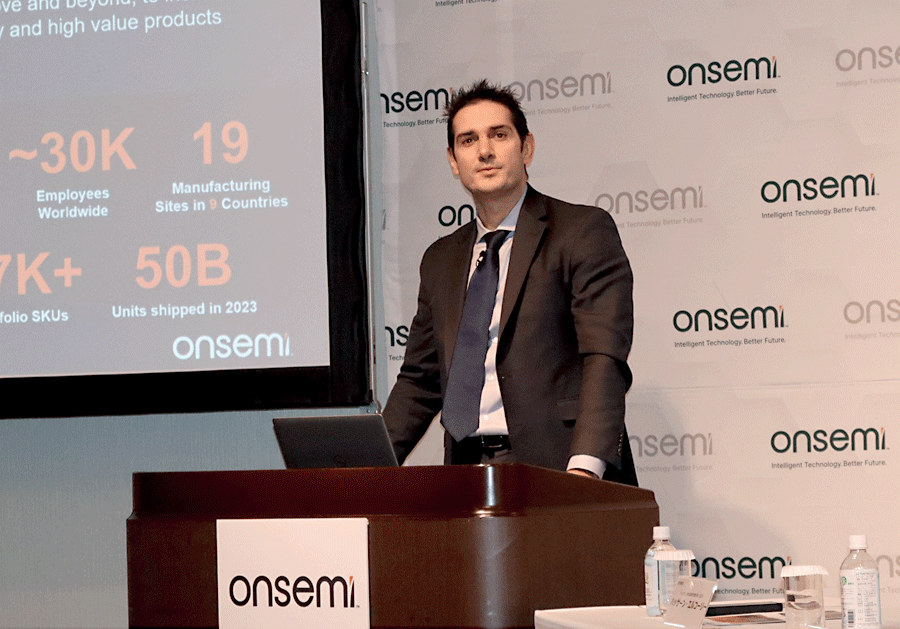

インテリジェントパワーと、インテリジェントセンサを標榜するonsemiは、それらの中間に位置するアナログプラットフォームを一新、センサからパワーまでのシグナルチェーンを完成させた。自動運転車やロボット、ドローンなど自律的に動作するシステムではセンサからアクチュエータまで動かせる。来日した同社CEOのHassane El-Khoury氏がその戦略を語った。

[→続きを読む]

2024年11月20日

|技術分析(半導体製品)

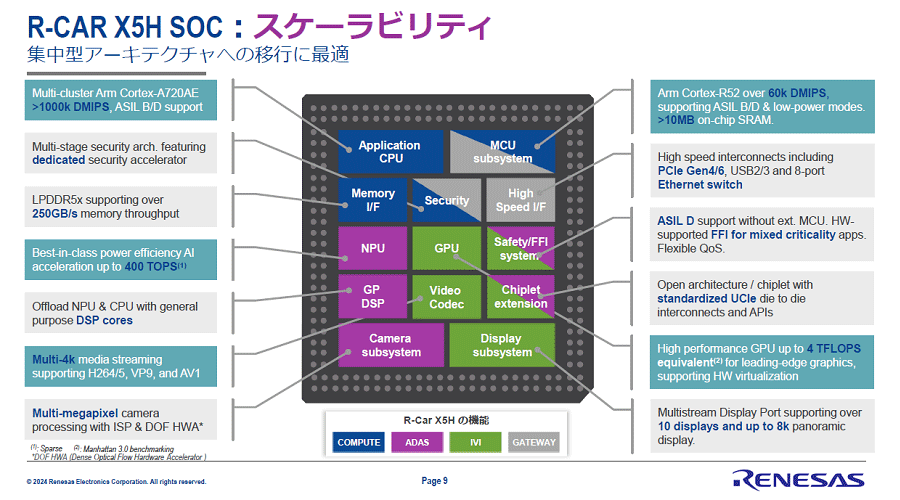

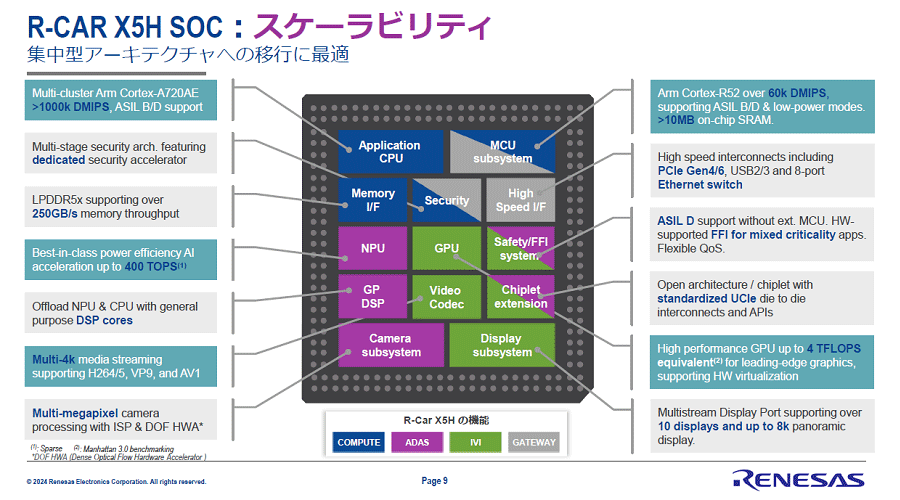

ルネサスエレクトロニクスが第5世代クルマ用3nmプロセスのSoC「R-Car X5H」シリーズ(図1)を発表したが、この狙いが見えてきた。なぜ、クルマ用なのに3nmプロセスが必要か。なぜマイコンではなくSoCか。なぜAIが必要か。なぜチップレットを使うのか。なぜハイエンド製品から開発するのか。一つの答えが、一つの言葉で集約される。それは何か。

[→続きを読む]

2024年10月22日

|技術分析(半導体製品)

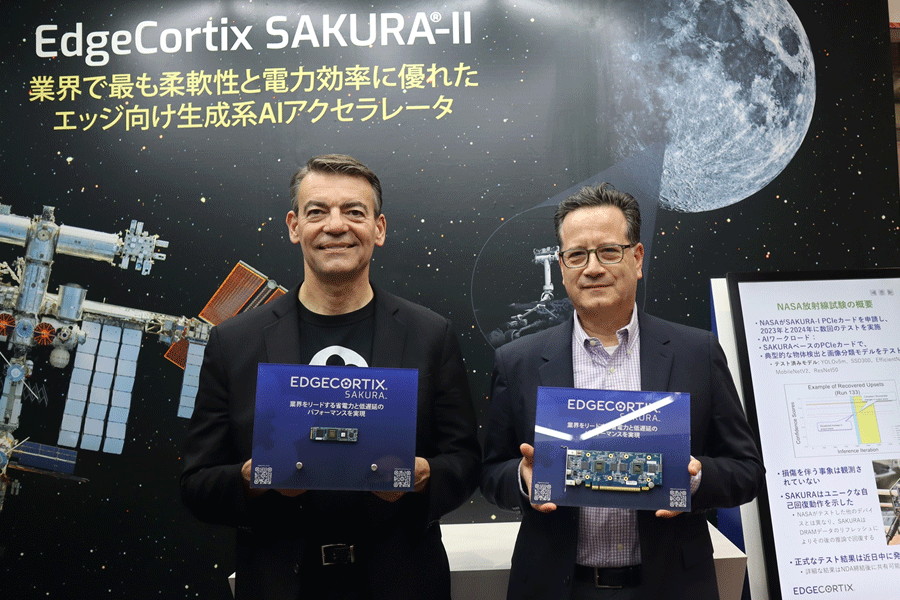

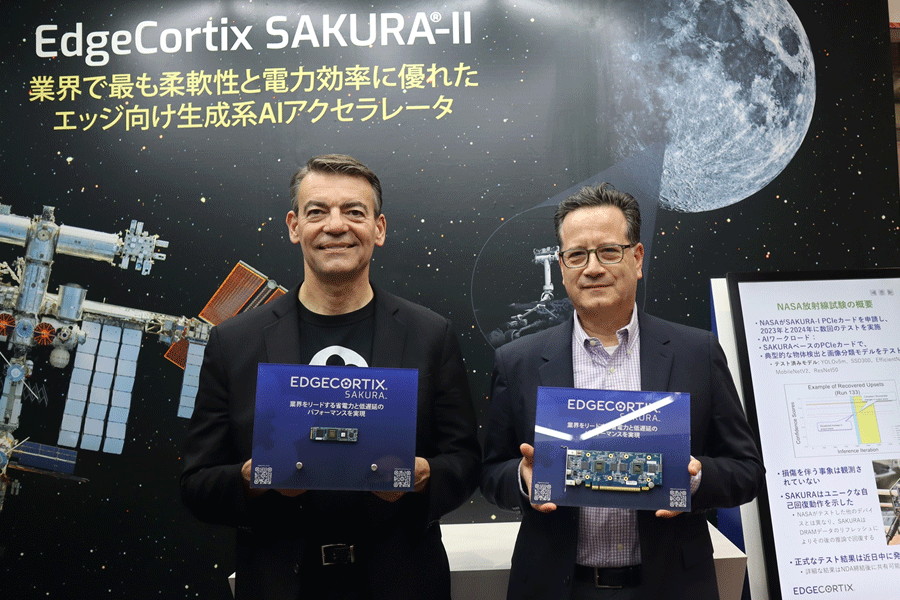

エッジでAIを利用しようというAIチップを開発している国内のスタートアップEdgeCortix社(参考資料1)の「SAKURA-I」が実は、宇宙環境でも使えることがわかった。先週東京ビッグサイトで開催された2024国際航空宇宙展で同社が明らかにした。米航空宇宙局(NASA)の重イオンやプトロンを放射された環境で故障しなかったのだ。

[→続きを読む]

2024年10月16日

|技術分析(半導体製品)

10メートル程度なら銅線によるシリアル伝送速度が16Gビット/秒と高速のシリコン製SerDes(直列から並列変換あるいはその逆)チップがノイズ環境の厳しいクルマメーカーに採用された。それもクルマメーカー3社が採用した。チップを設計したのはイスラエルのValens Semiconductor社だ。銅線によるデータ伝送の高速動作でもノイズに負けない。またしても光ファイバの登場はさらに伸びるかもしれない。

[→続きを読む]