ペロブスカイト太陽電池の実用化を目指す自動成膜装置を産総研が試作

産業技術総合研究所は、ペロブスカイト構造の太陽電池の実用化に向け、自動作製システムを試作した。ペロブスカイト太陽電池は、変換効率がシリコン以上の高い効率を示す試作は多いが、バラつきが大きいと共に、経時変化が大きく劣化しやすい、大面積が難しいなどの問題が山積み。少しでも手作業による作製ではなく自動機によってバラツキを減らす狙いで装置を開発した(図1)。

図1 開発した9チャンバからなる自動成膜装置

ペロブスカイト構造は、BaTiO3(チタン酸バリウム)やSrTiO3(チタン酸ストロンチウム)などの強誘電体に見られるような材料である。これらの無機材料に対して太陽電池では、有機材料でこの構造を作り、pnダイオードセルの真ん中に導入して効率を上げたデバイスがペロブスカイト構造の太陽電池である。桐蔭横浜大学の宮坂力教授が発明した。

難点は何といっても劣化が激しいことだ。シリコン半導体のような安定した材料ではなく、バラつきが大きく、経時変化も大きいため、工業化にはまだ遠い。しかしながら実用化できれば、有機基板を材料として構成できるためフレキシブルで、どこにでも張り付けられるといった特長を生かすことができるため、期待は大きい。

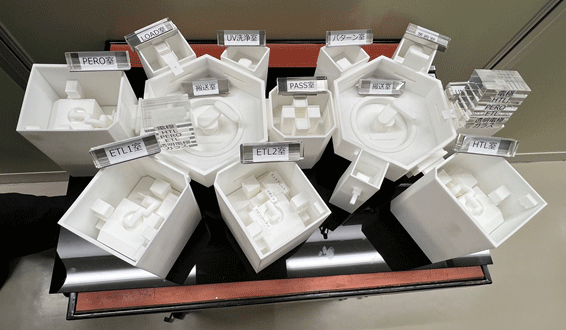

少しでもバラつきを減らすため、産総研は自動化システムを試作した。自動装置は半導体のマルチチャンバ方式の装置構成となっており、しかもパソコンからの指示でロード室から処理室へと試料の基板が自動的に動くようになっている。ロード室も含め1台当たり5台のチャンバ室の装置を2台結合させ、最大9チャンバを使えるような構成になっている(図2)。

図2 9チャンバからなる装置のモックアップ

試作では有機フィルム基板ではなく、特性劣化を少しでも減らし正しく評価するため、25mm角のガラス基板を用いている。スピンコート法でn層、ペロブスカイト層、p層を成膜し、電極だけは蒸着法で形成する。

まず、ITOなど透明電極を全面に形成しているガラス基板を用いる。基板を洗浄した後、まずは最初のチャンバ内で基板上の透明電極をレーザーで4分割し、4つのチップ分離ラインを設ける。ガラス基板から小さな太陽電池セルを4個作製する。次の別のチャンバ内に移し、セルの透明電極上にSnO2などのn型半導体層を形成するため、その有機溶媒をスピンコートし、同じチャンバ内で150度で加熱し、有機溶剤を飛ばしn層を形成する。次に別のチャンバに移し、ペロブスカイトのプリカーサ(前駆体)をスピンコートする。さらに、ペロブスカイト膜をち密にするためのアンチソルベント処理を施した後、100〜150度で熱処理する。熱処理には、ガラス基板を16枚搭載できる金属トレイ(図3)を用い、バッチ処理する。

図3 ガラス基板16枚を1枚のトレイに入れて熱処理する

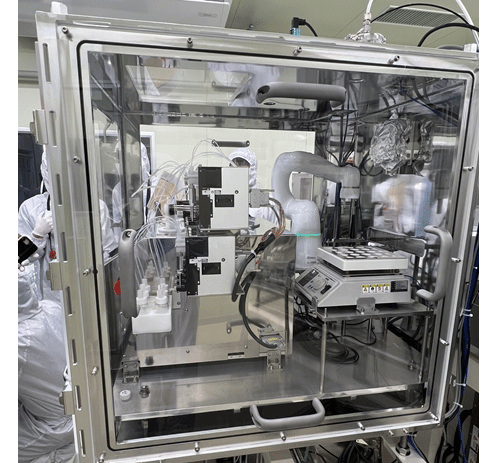

ペロブスカイト層を形成した後、p型半導体を混ぜた有機溶媒をスピンコートし、80℃でベークする。最後に金属電極を電極形成し、最後に外部端子として取り出す裏面電極を形成し完成となる。これら一連の工程をチャンバ内から他のチャンバ内に移動させ、自動化している。チャンバは9台とも透明に作られており、外側から内部を見ることができる。ベーク工程はホットプレート上で16枚の基板を一括で熱処理する(図4)。

図4 チャンバ内部がよく見える

出来上がったセルの変換効率を、手作業でスピン校とした場合と比べ、変換効率の装置間バラつき(標準偏差)は約35%低減した。

ペロブスカイト層の組成によって効率を24%まで上げることは容易だが、耐久性試験に弱くなるという。ペロブスカイト層の厚さは500nm厚で、n/p層も100nm程度の厚さしかないため、ガラス基板の太陽電池セル層は1µm程度だとしている。

ペロブスカイト太陽電池では、組成の組み合わせや、パシベーション膜、封止技術など劣化させないための材料開発の問題が実用化する上でまだ残っている。また、今回の装置では、外気を遮断しながらも大気中で行っているが、水分に弱いペロブスカイト層を考慮して、湿度がわずか1%のドライエアーを充満させている。N2パージなどによる方法もできる設計になっている。真空に引くことまでは対応していない。産総研では、装置のある部屋をクリーンルームとは呼ばずドライルームと呼んでいる。作業者はもちろん、半導体と同様、頭から足元まで全身を覆う白衣を着用している。

今後、マテリアルインフォマティックスやプロセスの最適化を求めるためのプロセスインフォマティックスなどの手法を使い、最適な材料開発を進めていく。世界の研究者の中には、プリカーサの有機溶液を自動的に作る技術を開発しているところもあるが、産総研の自動システムは溶液の自動作製まではやっていない。

ペロブスカイト膜は水に弱く、しかもイオン結晶であり、シリコンのような共有結晶ではない。このためさまざまなパーティクルや不純物を吸い寄せやすく、工業的に実用化するための課題が多い。ペロブスカイト太陽電池の実用化研究はまだ始まったばかりと言えそうだ。