成長し続けるEDA市場、2024年通年では前年比13.1%増の192.65億ドル

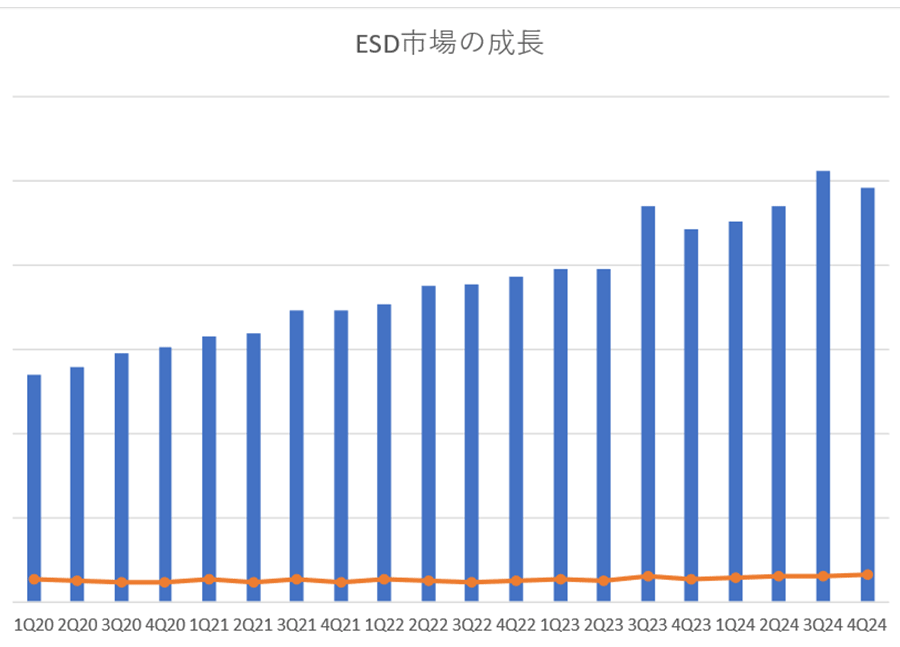

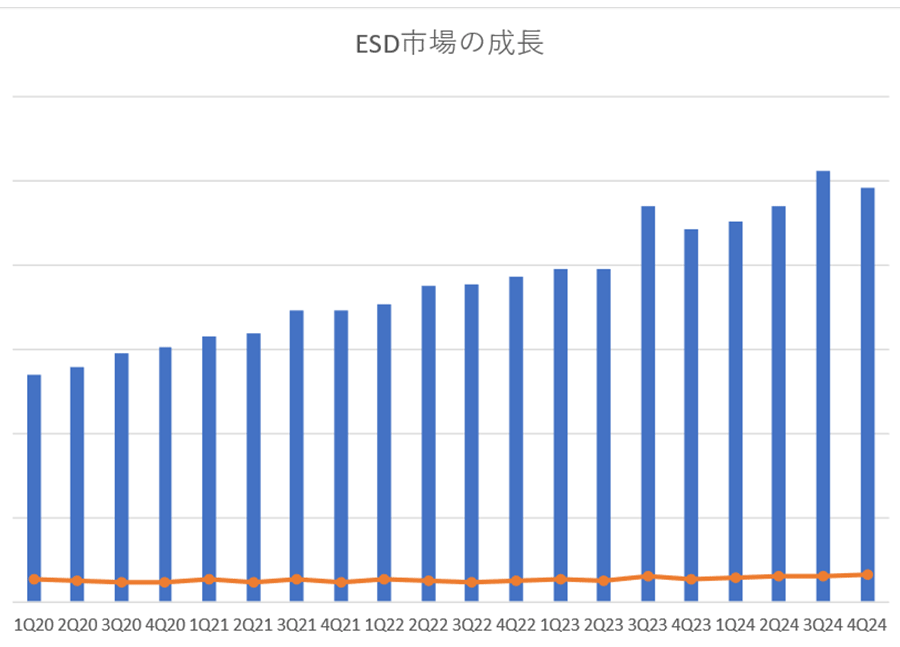

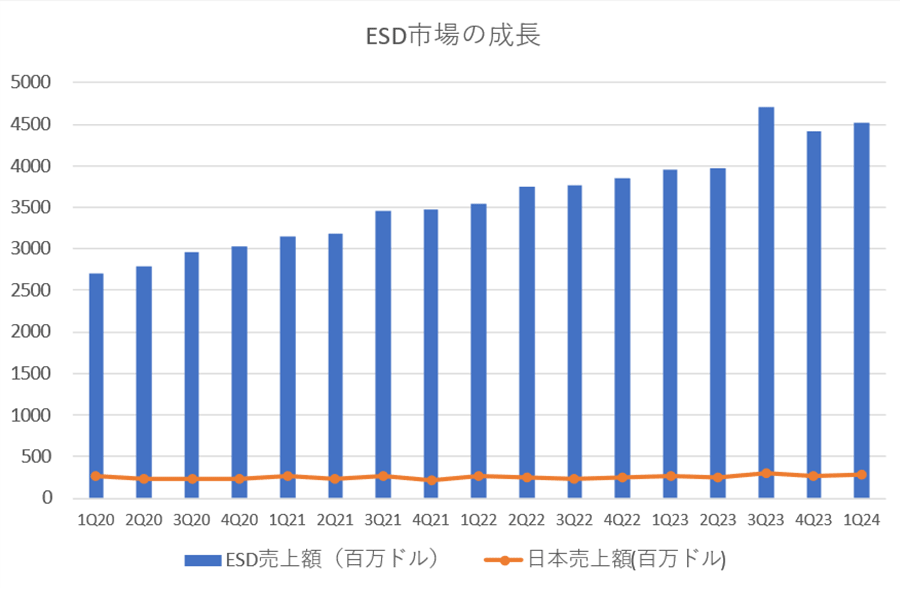

EDA(電子設計自動化)産業が2024年第4四半期も成長し続けていることがわかった(図1)。第4四半期におけるEDAツールの販売額は、前年同期比11%増の49.27億ドルになった。SEMIのEDAグループである、ESD Allianceが発表したもの。2024年全体では前年比13.1%増の192.65億ドル(約2兆7900億円)となった。 [→続きを読む]

EDA(電子設計自動化)産業が2024年第4四半期も成長し続けていることがわかった(図1)。第4四半期におけるEDAツールの販売額は、前年同期比11%増の49.27億ドルになった。SEMIのEDAグループである、ESD Allianceが発表したもの。2024年全体では前年比13.1%増の192.65億ドル(約2兆7900億円)となった。 [→続きを読む]

2025年もAIデータセンター需要が活発になることを多くのアナリストが指摘しているように、TSMCが史上最高の900億ドル(13.5兆円)を売り上げたのをはじめ台湾のAI向けビジネスは好調だ。長期的にEV需要に応えるため、Infineonがタイに後工場を設立、ルネサスは新型パワーMOSFETを発売し、SCREENはパワー半導体需要の200mm製造装置の新工場を設立する。 [→続きを読む]

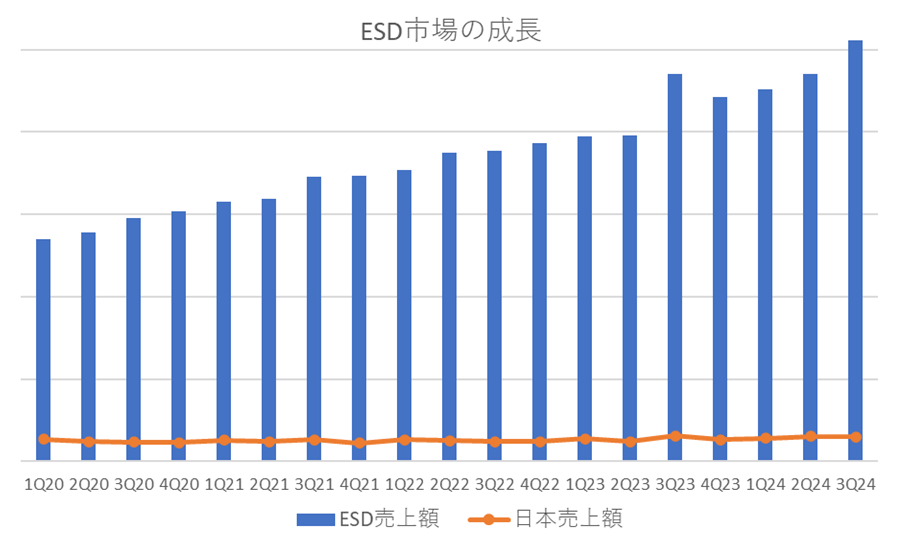

半導体設計ツールなどの世界ESD(Electronic System Design)市場は、2024年第3四半期において前年同期比8.8%成長の51億1450万ドルと過去最高額を記録した。これはSEMIの技術コミュニティであるESD Allianceが発表したもの。「EDA(Electronic Design Automation)産業はこの四半期に急成長した」とSEMIのレポートの上級スポンサーであるWalden C. Rhines氏は語る。 [→続きを読む]

セミコン・ジャパン2024期間中に、ファブレス半導体産業の先輩でもある台湾からの使節団によるセミナーがあった。「2024 AI & Semiconductor Forum」(参考資料1)と題したセミナーで、台湾国家科学及技術委員会(NTSC)が主催した。この委員会の蘇振綱(Chen-Kang Su)常務副主任委員(副大臣相当)が来日、その狙いを聞いた。 [→続きを読む]

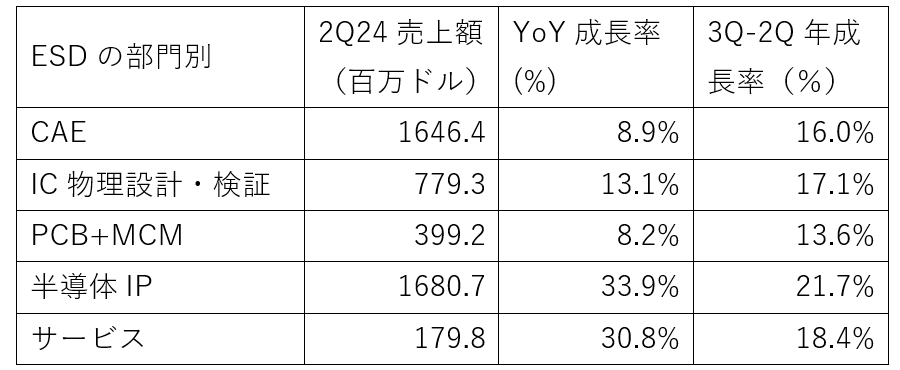

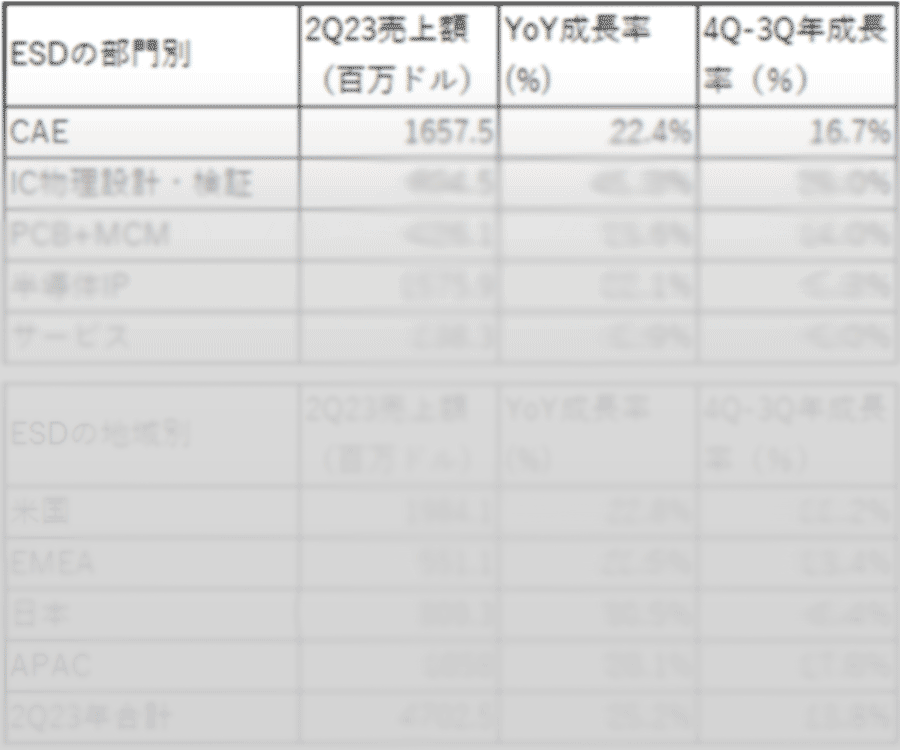

EDA(Electronic Design Automation)ツールや半導体IP(Intellectual Property)の市場実績を表すESD(Electronic System Design)産業の売上額が2024年第2四半期(2Q)に前年同期比18.2%増の46.86億ドルに達した。SEMIのESD Allianceが発表した。ESDの各部門全てでプラス成長をもたらしている。 [→続きを読む]

2024年第1四半期における世界のESD(電子システム設計)市場は前年同期比14.4%増の45億2160万ドルに達した、とSEMIのESD Allianceが発表した。ESD Allianceは電子設計市場のデータを収集、四半期ごとにレポートしている団体。2023年第3四半期に記録したこれまで最高の47億ドルには届かなかったが、前四半期よりも2.2%増えている。 [→続きを読む]

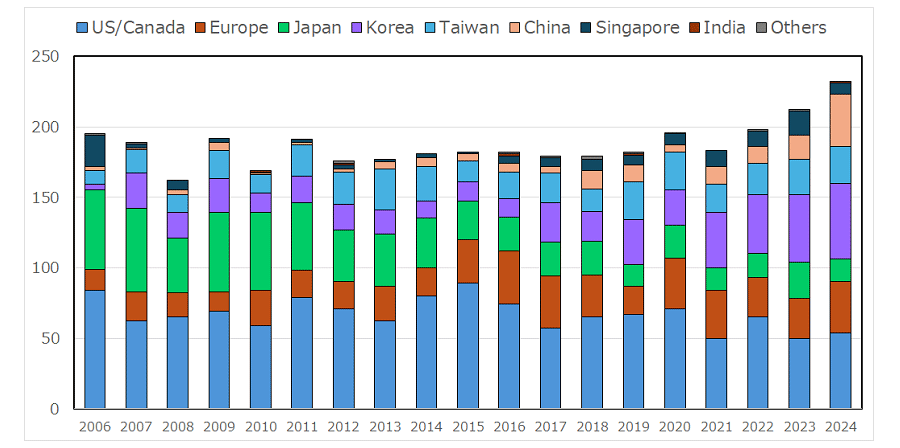

VLSI Symposium(正式名称:2024 Symposium on VLSI Technology and Circuits)2024の概要が決まった。今回の特長は、投稿論文数、採用論文数ともここ10年で最も多いことだ。特に韓国からの採用論文が最も多く、Technology、Circuitsを合わせた全採用論文232件の内、54件と北米と同数になった(図1)。次に多いのが中国(37件)、そして欧州(36件)、台湾(26件)、日本(18件)、シンガポール(8件)、インド(1件)となった。 [→続きを読む]

ルネサスエレクトロニクスは、米国のサンディエゴに本社を置くPCB(Printed Circuit Board)設計ツールベンダーであるAltium社を約91豪億ドル(約8879億円)で買収すると発表した。半導体メーカーであるルネサスはPCB設計ツールベンダーを買収して何をしようとしているのか。ルネサスCEOの柴田英利氏の発言とAltiumの製品ポートフォリオから読み解くことができる。 [→続きを読む]

2023年第3四半期におけるESD(Electronic System Design)産業は前年同期比25.2%増の47億250万ドルになった、とSEMIのESD Allianceが発表した。2023年のESD産業は第1四半期から第3四半期まで全てプラス成長となった。半導体産業はIDM、ファブレス、ファウンドリ、製造装置・材料などマイナスが多い中で、設計ツールは成長を続けている。 [→続きを読む]

欧州勢がクルマ向けのSoCを狙い、RISC-Vリファレンスデザインの開発ボードを提供する会社Quintauris社をドイツのミュンヘンに設立した。欧州を中心に半導体企業5社がこの会社に出資した。RISC-Vは日本以外では注目されており、米国と中国が特に熱心だ。欧州でもその動きが出てきた。日本だけがRISC-Vをいまだに様子見状態している向きが多いが、大丈夫か? [→続きを読む]