2024年4月26日

|会議報告(プレビュー)

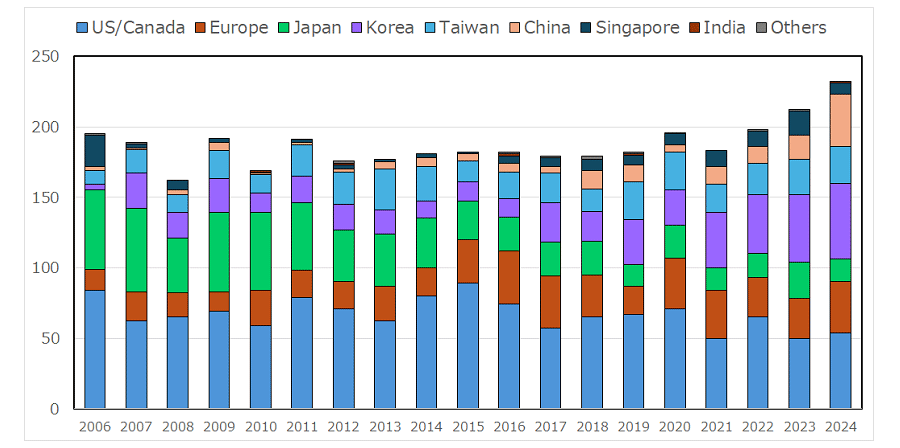

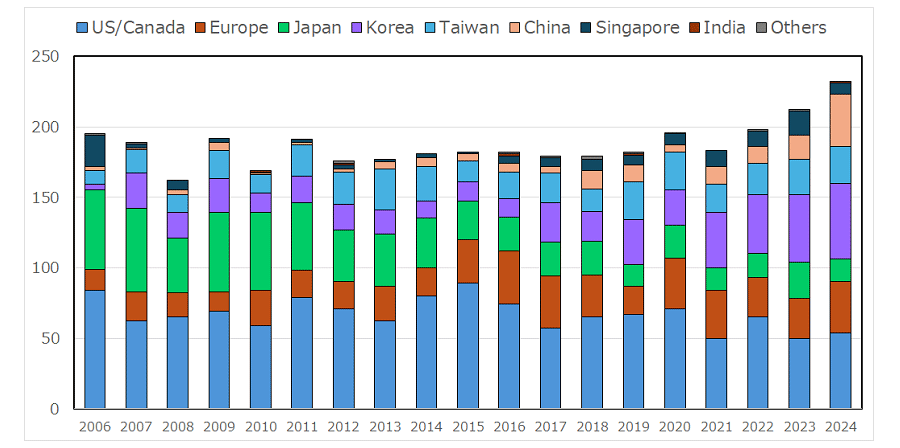

VLSI Symposium(正式名称:2024 Symposium on VLSI Technology and Circuits)2024の概要が決まった。今回の特長は、投稿論文数、採用論文数ともここ10年で最も多いことだ。特に韓国からの採用論文が最も多く、Technology、Circuitsを合わせた全採用論文232件の内、54件と北米と同数になった(図1)。次に多いのが中国(37件)、そして欧州(36件)、台湾(26件)、日本(18件)、シンガポール(8件)、インド(1件)となった。

[→続きを読む]

2024年2月16日

|産業分析

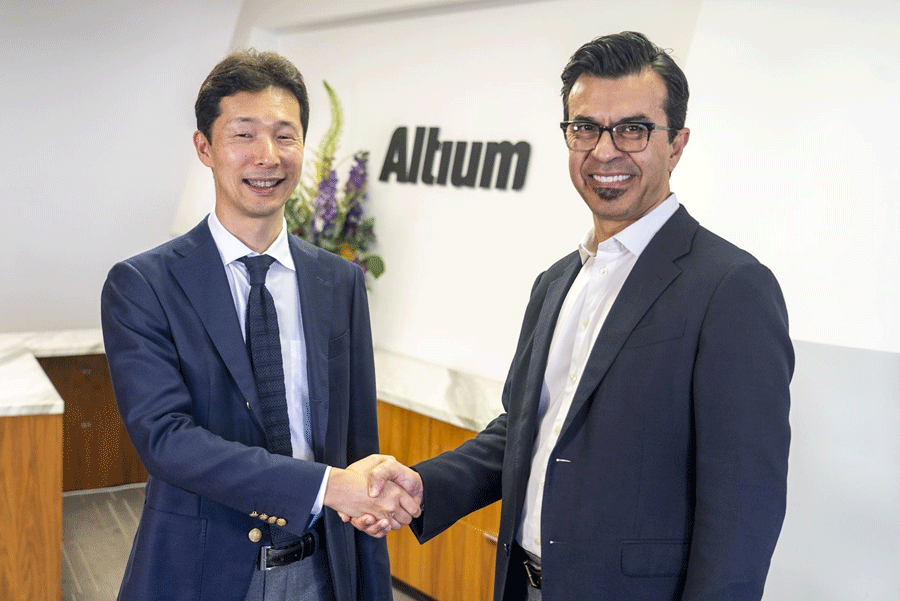

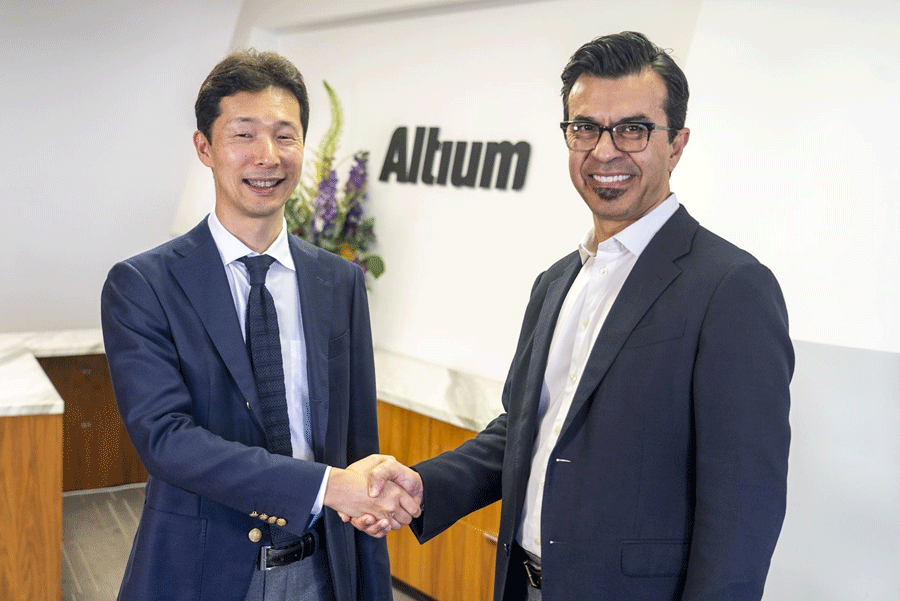

ルネサスエレクトロニクスは、米国のサンディエゴに本社を置くPCB(Printed Circuit Board)設計ツールベンダーであるAltium社を約91豪億ドル(約8879億円)で買収すると発表した。半導体メーカーであるルネサスはPCB設計ツールベンダーを買収して何をしようとしているのか。ルネサスCEOの柴田英利氏の発言とAltiumの製品ポートフォリオから読み解くことができる。

[→続きを読む]

2024年1月11日

|市場分析

2023年第3四半期におけるESD(Electronic System Design)産業は前年同期比25.2%増の47億250万ドルになった、とSEMIのESD Allianceが発表した。2023年のESD産業は第1四半期から第3四半期まで全てプラス成長となった。半導体産業はIDM、ファブレス、ファウンドリ、製造装置・材料などマイナスが多い中で、設計ツールは成長を続けている。

[→続きを読む]

2023年12月28日

|産業分析

欧州勢がクルマ向けのSoCを狙い、RISC-Vリファレンスデザインの開発ボードを提供する会社Quintauris社をドイツのミュンヘンに設立した。欧州を中心に半導体企業5社がこの会社に出資した。RISC-Vは日本以外では注目されており、米国と中国が特に熱心だ。欧州でもその動きが出てきた。日本だけがRISC-Vをいまだに様子見状態している向きが多いが、大丈夫か?

[→続きを読む]

2023年12月27日

|市場分析

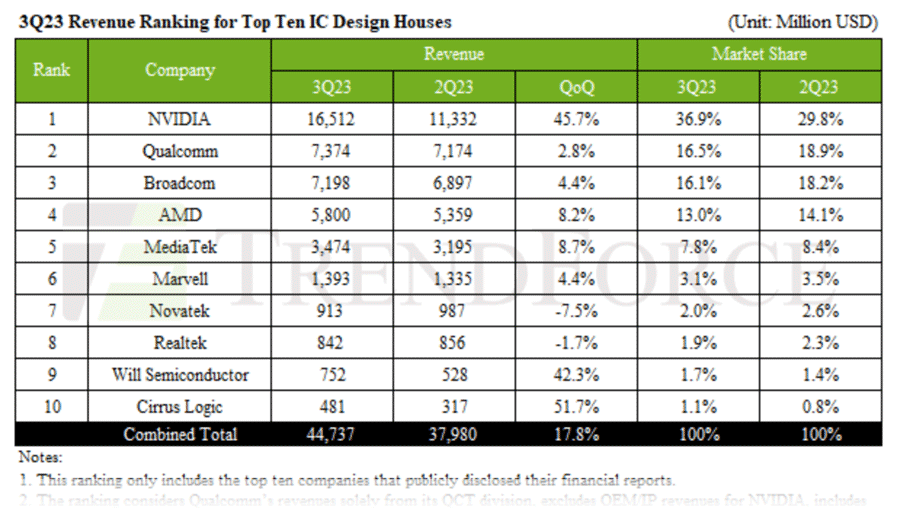

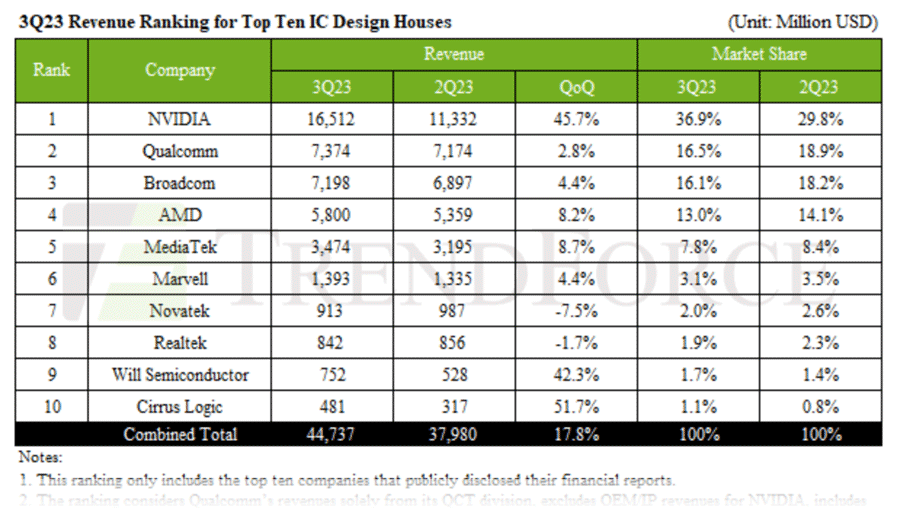

2023年第3四半期におけるファブレス半導体のトップ10社ランキングが発表された。これによると、トップはNvidiaで前四半期比45.7%増の165億1200万ドルで、これまで1位に君臨していたQualcommの73億7400万ドルを大きく離している。3位、4位、5位はそれぞれBroadcom、AMD、MediaTekという順。市場調査会社TrendForceが発表した。

[→続きを読む]

2023年10月24日

|市場分析

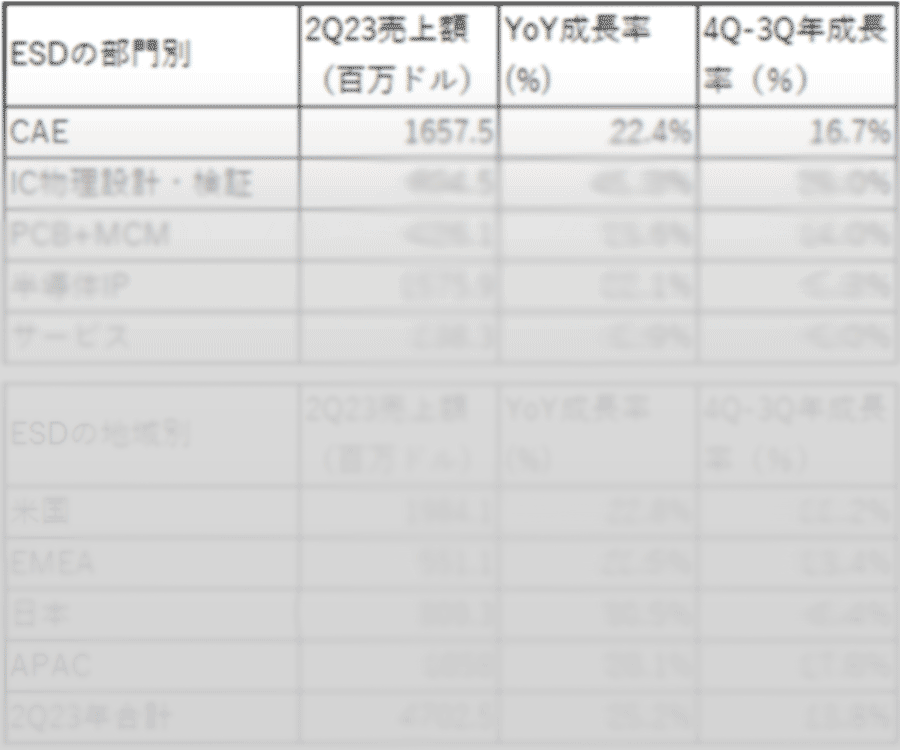

ESD(Electronic System Design)ツール市場は着実に成長している。SEMIのElectronic Design Market Dataによると、ESD産業は2023年第2四半期には前年同期比5.3%増の39億6270万ドル となった。23年2Qまでの4四半期(過去1年間)の売上額は、その前の4四半期分の売上額から9.5%成長している。

[→続きを読む]

2023年10月 2日

|週間ニュース分析

この週末、IntelとTSMCから先端テクノロジー2件の発表があった。IntelはアイルランドのFab34で進めてきた、4nmプロセス相当の「Intel 4」プロセスの生産ラインが完成したというニュースであり、TSMCは3D-IC向けの設計を容易にするツール「3Dbox 2.0」の発表である。Intel 4はTSMCに追いつきつつあることを示し、TSMCは3Dbox 2.0で先端パッケージ技術のリードを狙う。

[→続きを読む]

2023年5月10日

|市場分析

SEMIは2022年第4四半期におけるEDA(電子システム設計)産業が前年同期比11.3%成長を果たしたと発表した。EDA産業は単なるLSI設計にとどまらず、電子や熱、回路のふるまいなどを模擬するシミュレーション(CAE)やプリント回路基板によるパッケージ設計、IP、さらにはサービスなども含み、半導体工程の全体をカバーする。EDAグループは数年前にSEMIグループの一員になった。

[→続きを読む]

2023年4月26日

|会議報告(プレビュー)

6月11日から京都で開催されるVLSI Symposiumのプログラムが決まった。投稿論文数はこの10年間で最多の359件、採択数は123件、採択率は34%となった。2017年から回路とプロセスが一体化したVLSI Sympoだが、2023年の全体テーマは「持続可能な未来のため、VLSIデバイス技術と回路技術を再始動」である。FinFETの次となるGAAやCFET、など新トランジスタ技術や裏面電源技術などの実装技術が話題になりそうだ。

[→続きを読む]

2021年11月10日

|技術分析(デバイス設計& FPD)

シーメンス EDAジャパンとArmの日本法人であるアームは、SoC開発と検証の環境を共同で提供すると発表した(図1)。Armの提供するCPUやGPUなどのIPコアを使って、SoCを設計してみたいエンジニアにとって安価に手軽に設計しやすくなる。まずはIoT用のSoCを開発するためのFPGA検証ボードを提供する。

[→続きを読む]