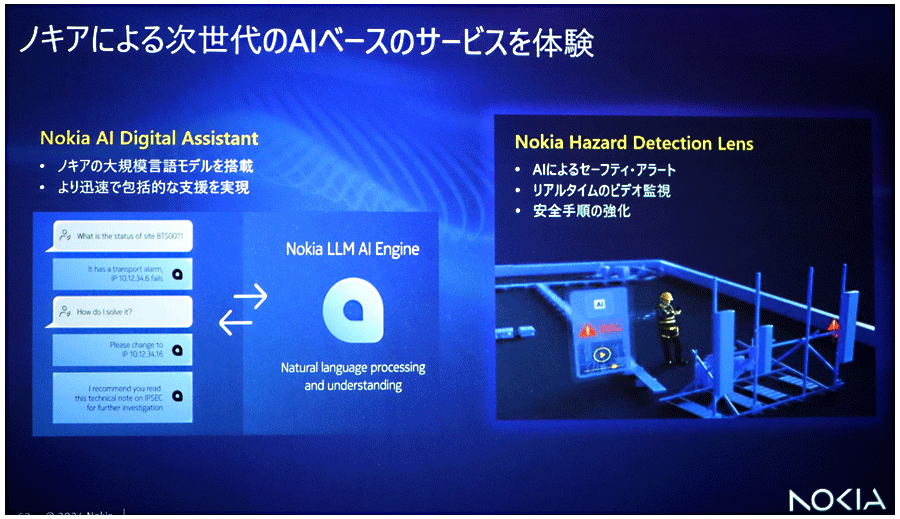

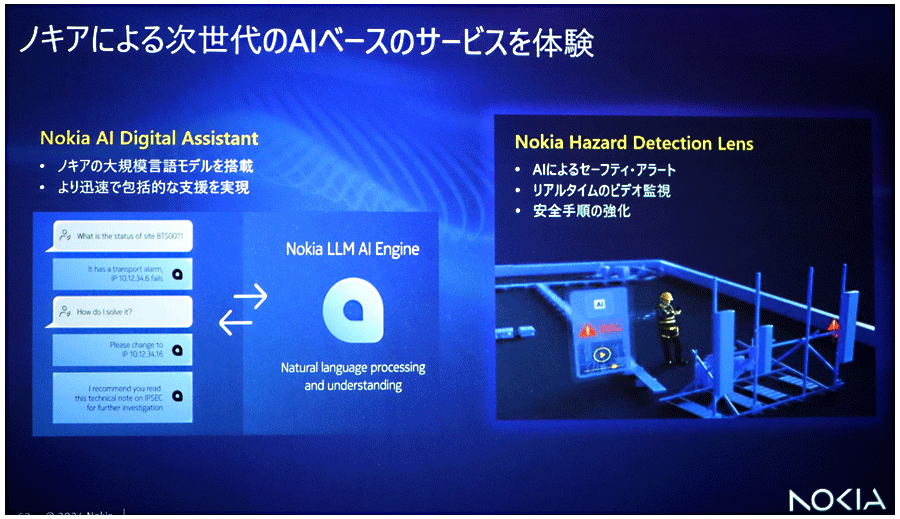

大手通信機器Nokiaに見る、ネットワークにおけるAIと生成AIの利用法

Nokiaは携帯電話やスマートフォンの基地局における通信機器を開発製造する会社だ。もはやかつてのような携帯端末メーカーではない。通信品質を上げ、携帯電話ユーザーの満足度を上げるためにこれまでもAIを使ってきたが、このほどAIの利用をデジタルツインに適用したり、生成AIで通信状況を聞いたり、異常を検出したりなど、拡大させている。6G通信にはAIが欠かせないと見る。 [→続きを読む]

Nokiaは携帯電話やスマートフォンの基地局における通信機器を開発製造する会社だ。もはやかつてのような携帯端末メーカーではない。通信品質を上げ、携帯電話ユーザーの満足度を上げるためにこれまでもAIを使ってきたが、このほどAIの利用をデジタルツインに適用したり、生成AIで通信状況を聞いたり、異常を検出したりなど、拡大させている。6G通信にはAIが欠かせないと見る。 [→続きを読む]

Bluetoothが常識外れの長距離を通信できることが明らかになった。なんと地球を周回する衛星からBluetooth通信でデータをやり取りできるようになったのだ。かつてBluetoothは(近距離無線通信)という注釈をつけてメディアで紹介されていた。長距離どころではない。今回スタートアップの米Hubble Networkが地上のBluetoothデバイスと衛星との間で600km離れて通信できた。 [→続きを読む]

エネルギーハーベスティングなIoT(Internet of Things)センサを使ってビルやオフィスの空調電力の料金を年間26%削減させたという実例が出てきた。これまでIoTや、電池を使わないエネルギーハーベスティングは実証実験が多かったが、IoTシステムを開発したスタートアップのエイターリンクは、社会実装を目的としビジネスにつなげた。 [→続きを読む]

モバイル通信の新しい規格6G(第6世代のモバイル通信規格)のディスカッションが3GPP(3rd Generation Partnership Project)で始まった。3GPPは欧州を中心にモバイル通信の標準規格を決める団体。基本的には5Gの延長としての通信となるが、利用する周波数帯をはじめとする無線技術RAN(Radio Access Network)と、SA(System Aspect)から利用シーンの議論が始まっている。高周波測定器が得意なKeysight Technologyも積極的に参加している。 [→続きを読む]

KDDIがイーロン・マスク氏率いるSpaceX社と8月30日に提携したのは、6Gをにらんだ戦略のようだ。というのは、NTTドコモと同様、日本中どこにいてもスマートフォンがつながる社会が、6Gの狙いの一つだからだ。KDDIは「空が見えればどこでもつながる」をモットーに掲げ、人口カバーから面積カバーへと移行する。半導体需要がまた膨らむ。 [→続きを読む]

日本にもまた一つ、半導体企業が誕生した。NTTエレクトロニクスを吸収合併したNTTイノベーティブデバイスである。NTTは通信からコンピューティングへと事業領域を広げ、その技術となる光半導体を設計・製造する会社としてイノベーティブデバイスを設立した。NTTの島田明社長が昨年末に述べていた「半導体企業の協力なしにIOWNを実現できない」という言葉を実行に移したもの。 [→続きを読む]

高周波測定器で定評のあるKeysight Technologiesが、セルラー通信規格6Gのイメージを明らかにした。Hewlett-Packardをルーツに持つ同社は、マイクロ波やミリ波の超高周波デバイスの測定器メーカーとして長年の実績があり、超最先端デバイスを開発してきた。測定すべきデバイスよりも高性能なデバイスを使わなければ測定できないからだ。そのKeysightが6Gに対してどのようなイメージを持つのか、その戦略を聞いた。 [→続きを読む]

次世代の5Gやビヨンド5Gなどミリ波対応のRFチップの高周波特性を測定するネットワークアナライザが驚くほど小型になった。高周波測定器で定評のあるKeysight Technologyは、PXIモジュールベースのネットワークアナライザ「M9834A/M9837A」(図1)を発売した。sパラメータだけではなくLNAのノイズ指数や変調解析も片手で持てるモジュールで測定できる。 [→続きを読む]

5Gで大きく変わる最大のインパクトは、データレートやレイテンシだけではない。ローカル5Gで代表される企業向け用途だ。データレートやレイテンシのような性能指数は目標性能にはまだ遠いが、少しずつ上がってきている。携帯電話以外の多接続という特徴がまだ生かされていない。Ericssonは、産業向けや社会向けに通信機器やAPIを開放し始めた。 [→続きを読む]

LTEや5G基地局向けの通信機器メーカーであるNokiaが独自のシリコンチップを開発していることをすでに報じていたが(参考資料1)、独自チップをさらに高集積化・微細化を進めることが明らかになった。通信機器は重く20〜30kgもあるが、独自チップを使うともっと大容量で、もっと軽くなる。独自チップで通信機器を進化させることが同社の狙い。 [→続きを読む]