Bluetoothで衛星と通信した、スタートアップのHubble Network

Bluetoothが常識外れの長距離を通信できることが明らかになった。なんと地球を周回する衛星からBluetooth通信でデータをやり取りできるようになったのだ。かつてBluetoothは(近距離無線通信)という注釈をつけてメディアで紹介されていた。長距離どころではない。今回スタートアップの米Hubble Networkが地上のBluetoothデバイスと衛星との間で600km離れて通信できた。

図1 Hubble Network社のウェブサイト

Hubble Network(図1)は昨年シリーズAの資金調達で2000万ドルを獲得、2024年3月4日にカリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地から2個の低軌道衛星の打ち上げに成功した。さらに低軌道に乗せることにも成功し、今回ついに3.5mm角の小さなBluetoothチップからの信号を衛星が受信するように制御できたという。従来の通信ネットワークではできないことをBluetooth、それも市販のデバイスでやってのけた。地上から衛星までは600km離れている。

狙いは、IoTだ。IoTのような従来の通信ネットワークでは少し離れると電力を多く消費する、作業効率が悪くなってしまう、など米国のような広い農地を持つ国では苦労していた。ここに衛星から地上のIoTと通信できると、作業効率は一気に上がる。畑の管理にセルラーネットワークを使う場合は、農地の状況を温度や湿度、土壌のpHなどのデータを管理し、農地全体の様子を可視化ながら管理して、最適な作業へとつなげることができるようになる。日本でも広い土地に放牧する酪農などでは効果がありそうだ。

今回のHubbleの実験ではBluetoothの最新規格Bluetooth 5.0の中の、Bluetooth LE-LR(Low Energy Long Range)という規格を使ったものだ。市販のBluetooth 5.0デバイスのソフトウエアを更新するだけで通信できたという。Bluetoothデバイスはスマートフォンをはじめどこにでもあるため、運用コストは安く済み、消費電力も少なくて済む。衛星側の仕様を明かしていないが、Bluetooth LE-LRは途中で通信が切れても何度も信号を送り続けるというIoTネットワークに使える仕様になっている。その代わり温度や湿度などのデータを送るだけなのでデータレートは125kbpsなどと遅い。

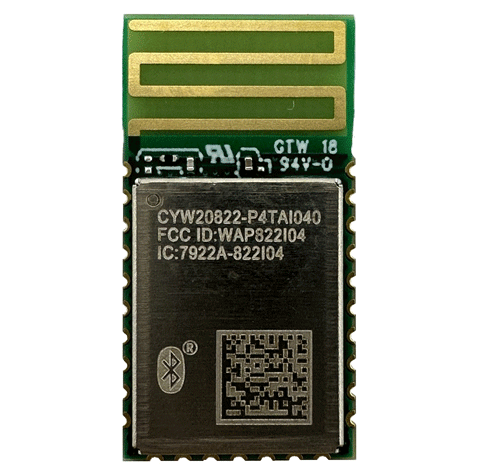

すでにInfineon Technologiesなどは、この仕様に準拠するBluetoothモジュール「CYW20822-P4TAI040」(図2)を2月に発表しており、受信感度はデータレートを125kbpsと落とした状態で-101dBm、データレートを1Mbpsと上げて受信するときは-95dBmと少し落ちる。この時の消費電流は1.3mAとなる。ただ、LE/LRモードでのデータレートは500kbpsと125kbps。シリコンチップそのもの「CYW20822」は、Arm Cortex-M0のCPUコアを搭載したマイクロコントローラベースのBluetoothチップである。モジュールサイズは10.5×20.2×2.3mm。

図2 Infineonの発表したBluetoothモジュール「CYW20822-P4TAI040」 出典:Infienon Technologies

Hubble Networkは、民生デバイス、建設業、インフラ、サプライチェーン業界、流通業、石油やガス、国防などのアーリーアダプターというべき顧客と共にすでに検討に取り組んでいるという。同社共同創業者兼CTOのBen Wild氏は、「当社の強みは既存のBluetoothデバイスを使えることで、Bluetoothデバイスは毎年50億個出荷されているため、IoTのさまざまな応用に生かせる」と期待している。