2024年9月13日

|技術分析(製造・検査装置)

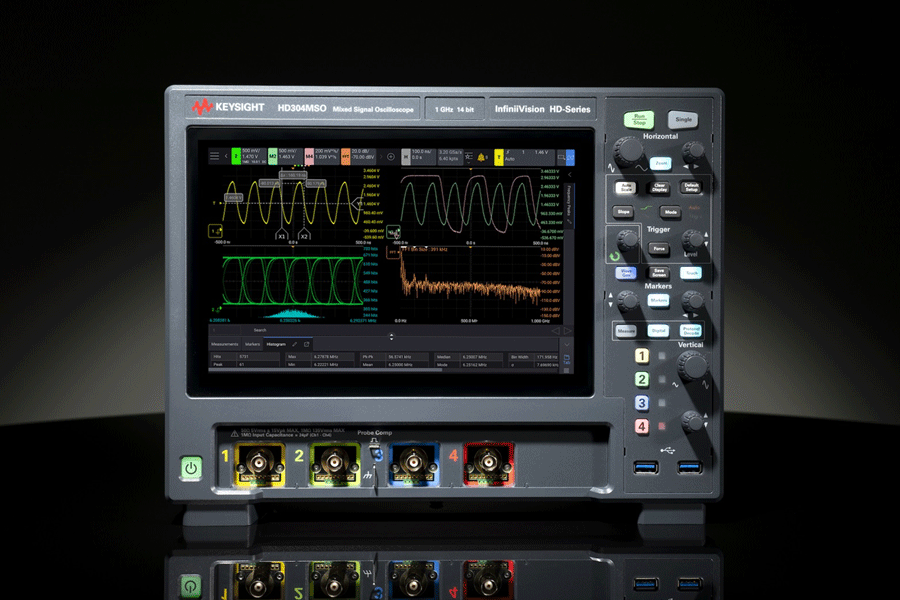

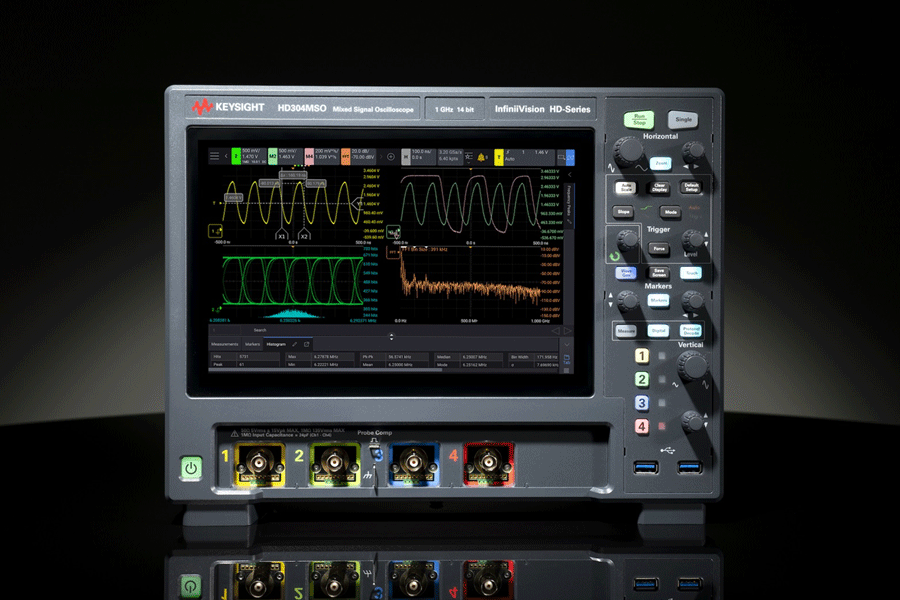

Keysight Technologiesは、周波数帯域200MHz~1GHz、サンプリングレート3.2Gサンプル/秒という2チャンネル/4チャンネルのオシロスコープ(図1)を137万円から発売した。オシロスコープといってもFFTを掛ければスペクトラムアナライザになる上、信号発生器やロジックアナライザ機能も内蔵しており、統合測定器ともいえるが、分解能が高くノイズが極めて低い。

[→続きを読む]

2024年8月22日

|技術分析(半導体製品)

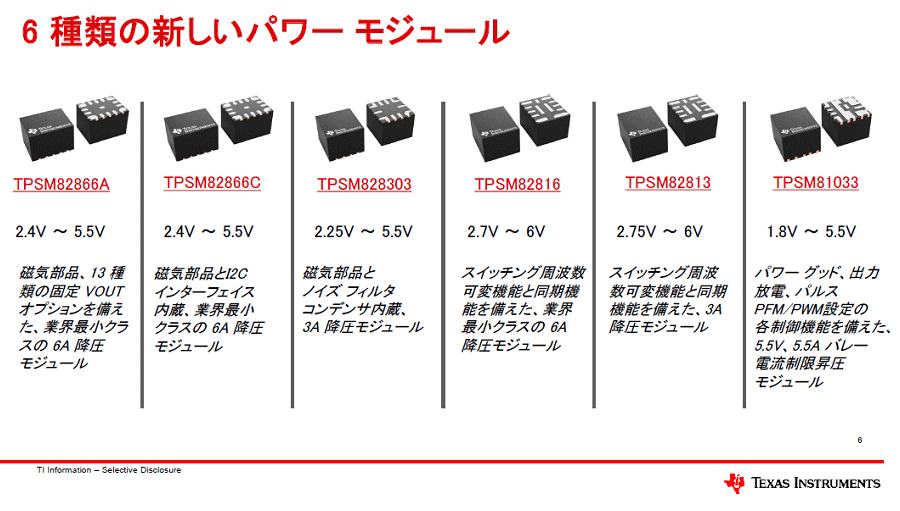

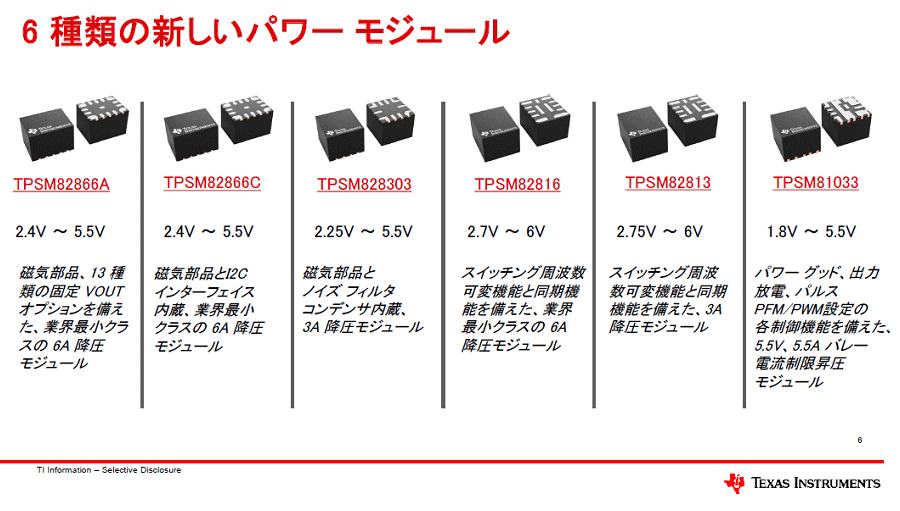

Texas Instrumentsは、POL(Point of Load)と呼ばれる電源用ICとして使う、出力6Aの小型電源用パワーモジュール「MagPack」を開発、サンプル出荷を開始した。出力6AのDC-DCコンバータでさえ、大きさは2.3mm×3mm×1.95mm(高さ)とボードに実装する面積が小さい。このためボードスペースを有効に使うことができる。

[→続きを読む]

2024年8月 7日

|技術分析(製造・検査装置)

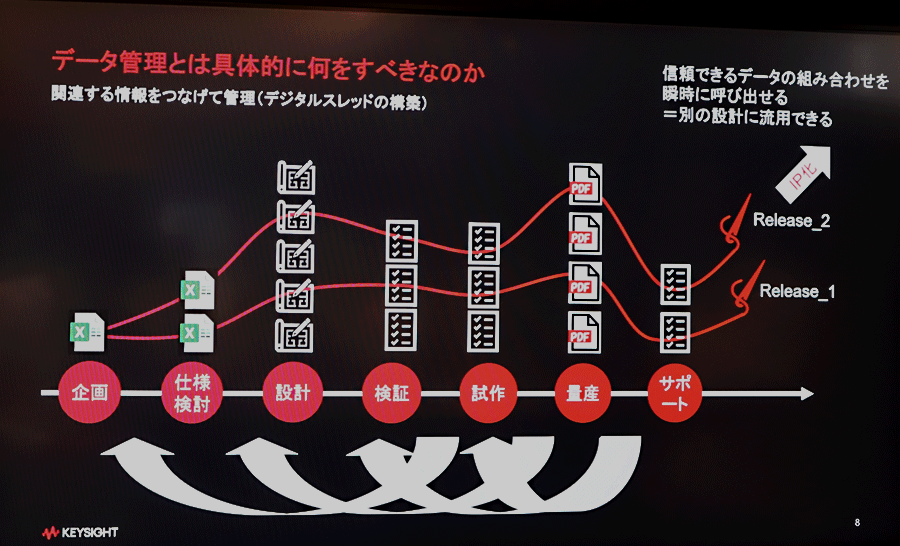

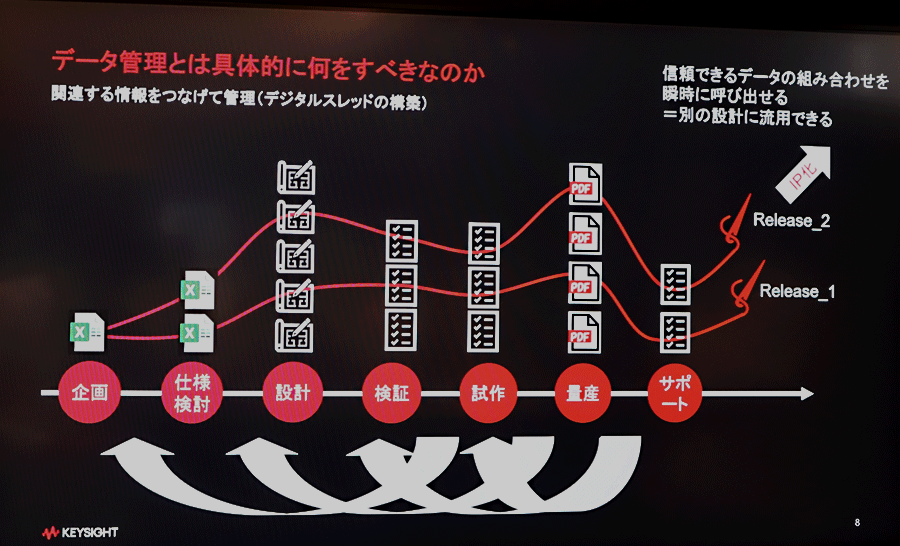

半導体の高周波特性やさまざまなパラメータ特性を測定する計測器を設計・製造しているKeysight Technologyが、今年で10回目となるプライベート展示会Keysight Worldを東京・JPタワーホール&カンファレンスで開催した。ここでVLSI 設計データのライフサイクルマネージメントやチップレットの設計ツール、静電容量方式によるボンディングワイヤーの非破壊検査などを紹介している。

[→続きを読む]

2024年7月26日

|技術分析(半導体応用)

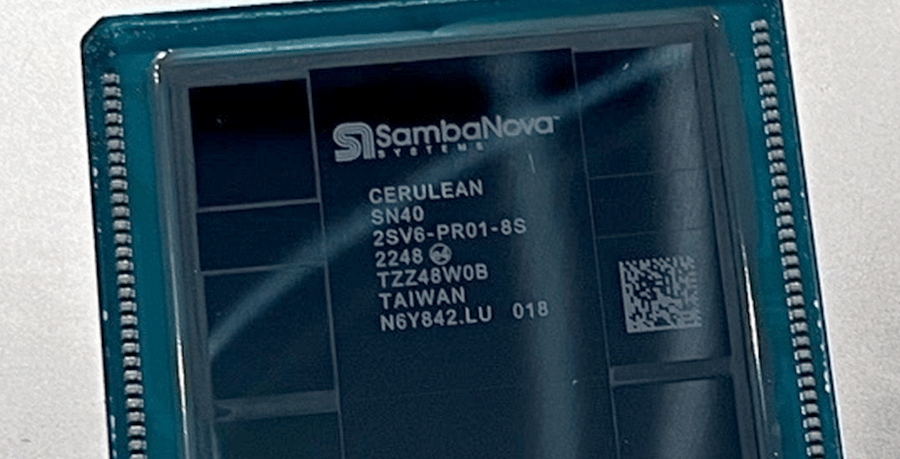

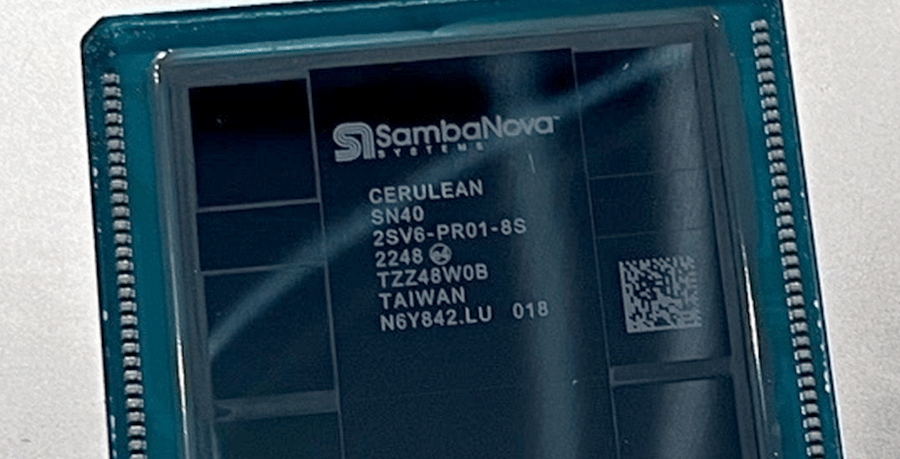

Nvidia同様、データセンターやオンプレミスなど企業向けAIチップの中でデータフローコンピューティングを積極的に利用するSambaNova社が次世代AIというべき、多数の専用モデルを自律的に実行できるエージェンティックAIを目指していることがわかった。一つのAIチップで多数のモデルを実行できる。消費電力は大幅に下がることになる。

[→続きを読む]

2024年7月18日

|技術分析(デバイス設計& FPD)

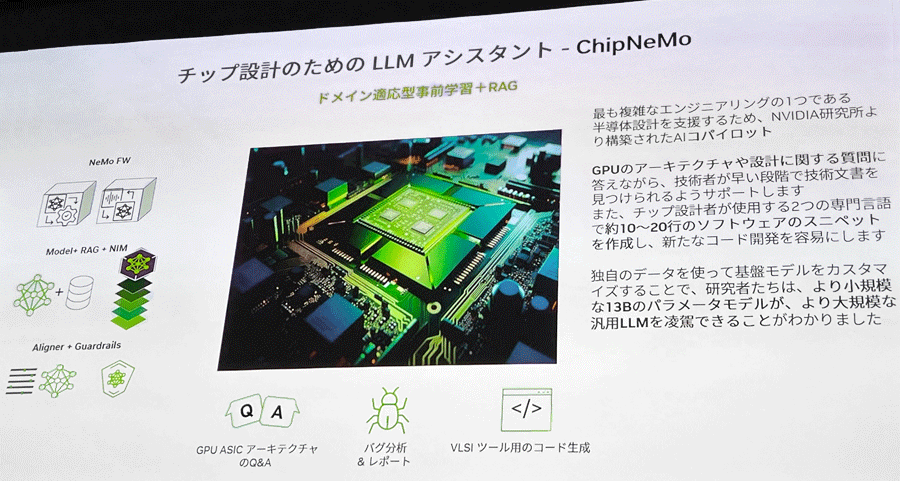

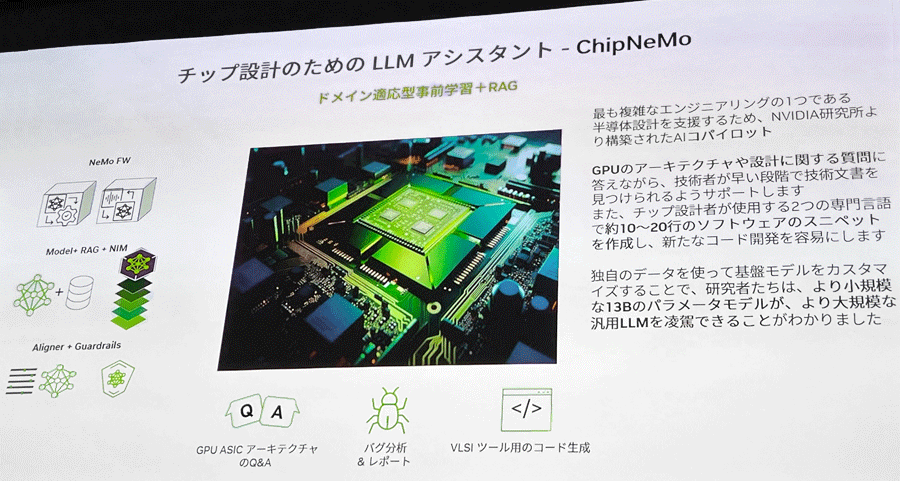

半導体売り上げで急成長しているNvidiaは、生成AIをはじめとするAIコンピューティングのGPUやソフトウエアをさまざまな応用ごとにAIソリューションを提供している。このほどLSI設計期間を短縮するため、チップ設計のための生成AIであるLLM(大規模言語モデル)アシスタントChipNeMo(図1)を開発、IC製品開発に使っていることを「NTTPC GPU Day 生成AI基盤の最前線」の講演で、明らかにした。

[→続きを読む]

2024年7月 2日

|技術分析(プロセス)

AIコンピューティングパワーがけん引し、プロセスノードの微細化は早まっている、とTSMCシニアバイスプレジデント兼副共同最高業務執行責任者のKevin Zhang氏が述べた。これは6月28日に横浜でTSMC Technology Symposium Japanを開催した際、メディア向け技術説明会で述べたもの。

[→続きを読む]

2024年6月19日

|技術分析(半導体製品)

GaNやSiCのような高速のパワー半導体は性能の優位性は明確にあるものの、ノイズやオーバーシュート、アンダーシュート、リンギングなどプリント基板上で使いにくさが残る。ノイズを抑えるドライバICがカギを握ることをすでに伝えたが(参考資料1)、ドライバICとGaNパワートランジスタを集積したモジュール(図1)をTexas Instrumentsが開発した。

[→続きを読む]

2024年6月12日

|技術分析(半導体製品)

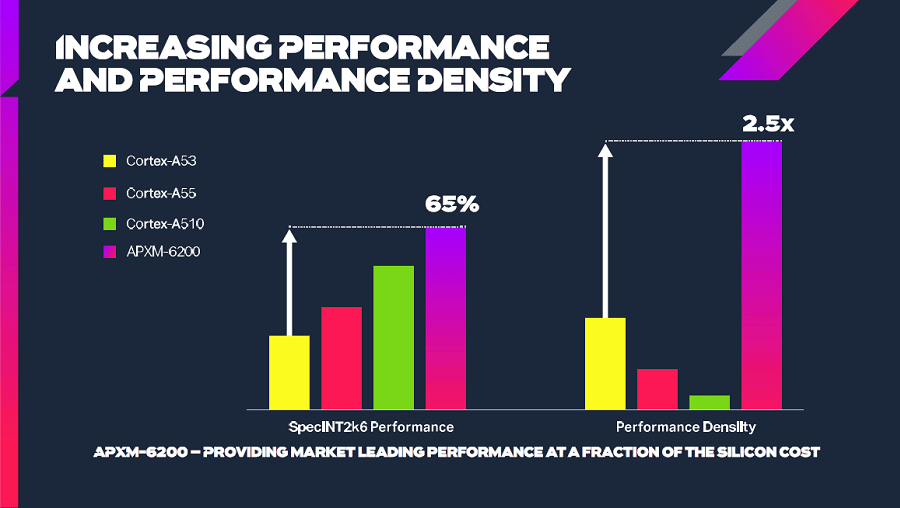

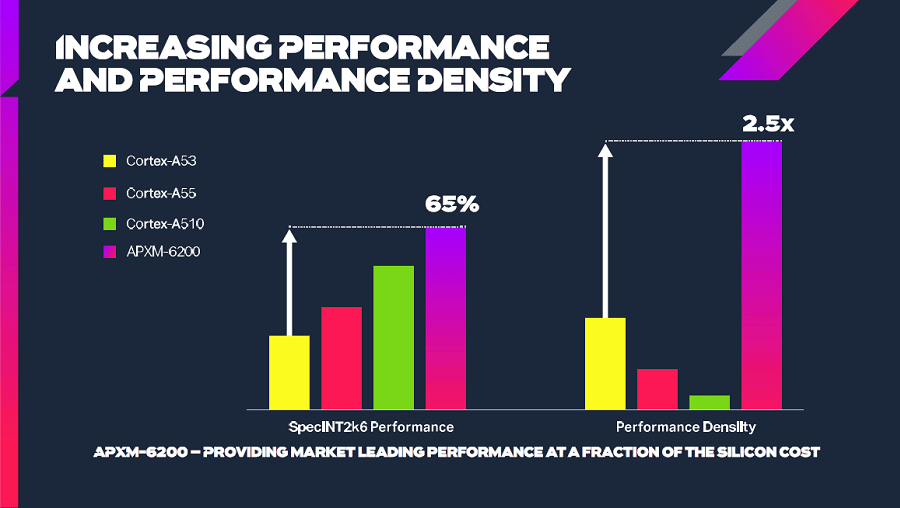

英国のIP(Intellectual Property)ベンダーの一つ、Imagination Technologiesの経営陣が来日、Imaginationの変貌ぶりを伝えた。CPUはRISC-V、GPUはかつての主力製品POWERVRのポートフォリオをローエンドからハイエンド、さらにAシリーズからDシリーズへと進化させている。AIはCPU+GPUがカギとなる。応用もかつての主要1社から多岐に渡る。

[→続きを読む]

2024年6月 5日

|技術分析(半導体製品)

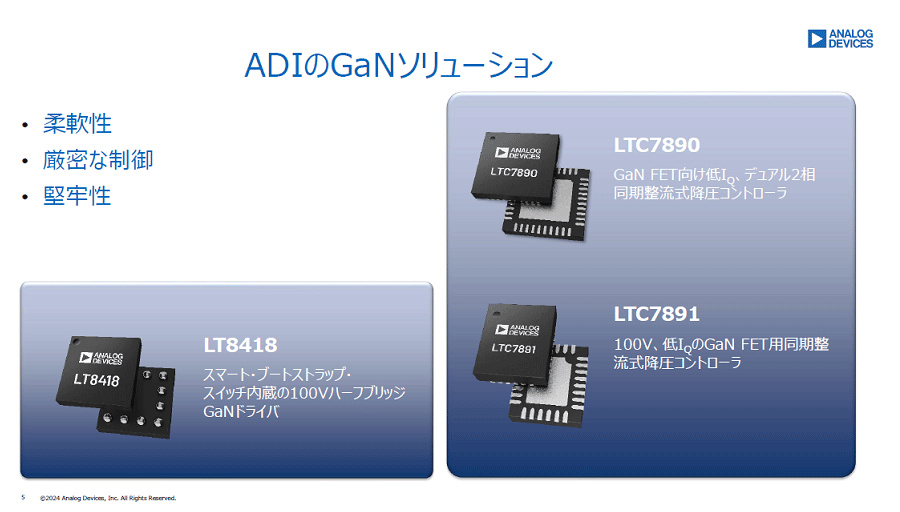

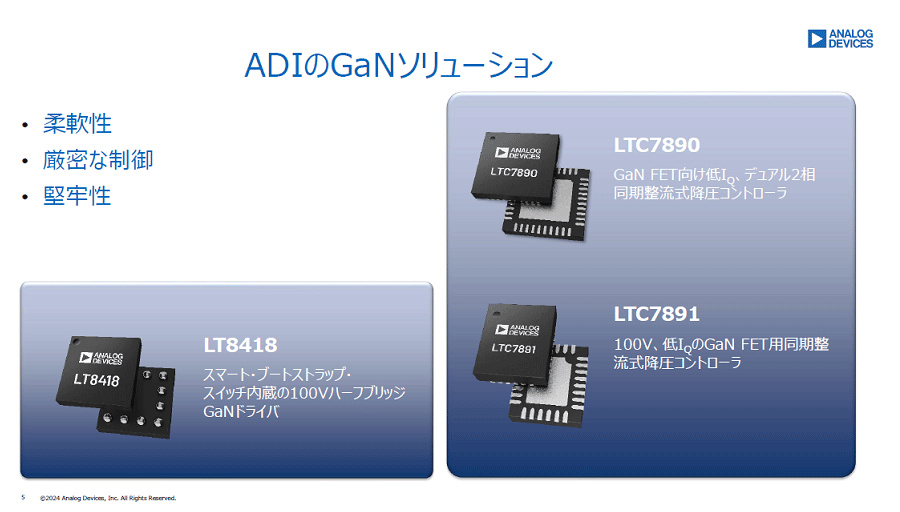

Analog Devicesは、GaNパワーFETのゲートをドライブするためのシリコンのドライバICを2023年に新製品として発売していたが、このほどその背景について明らかにした。GaNパワーFETはシリコンのパワーMOSFETと比べて、絶縁耐圧が10倍高く、電子移動度も2000cm2/Vsと高く高速動作に適している。一方、高速すぎて使いにくい点もある。

[→続きを読む]

2024年6月 4日

|技術分析(半導体製品)

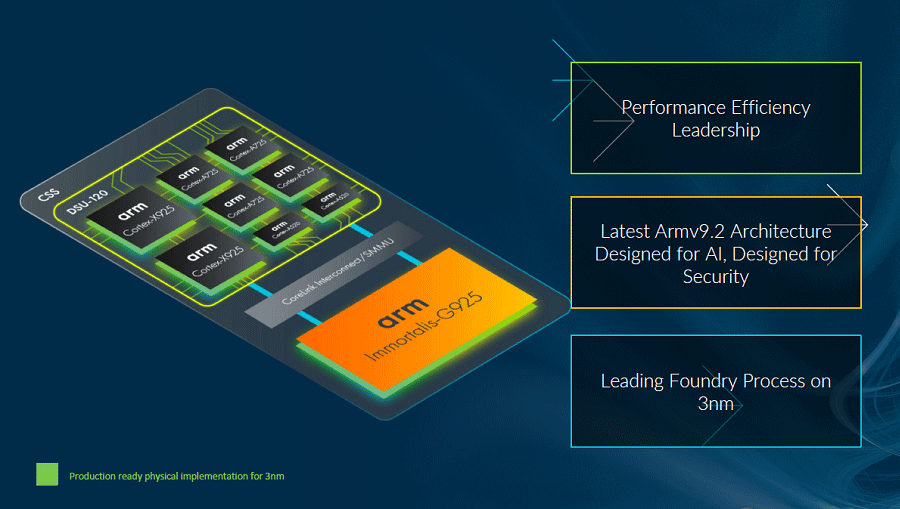

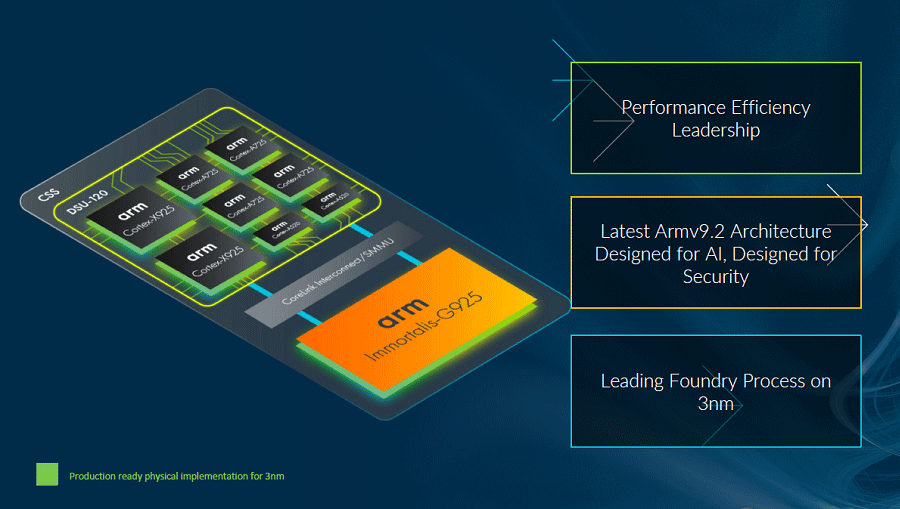

IntelやAMD、Qualcommまでがパソコン向けのAI機能内蔵のSoCプロセッサを発表し、パソコンにAI機能がこれから入っていく時代になるが、スマートフォンのようなモバイルにもAI機能が入っていく時代になりそうだ。モバイル半導体IPの覇者ArmがAI機能を搭載できる新IP「Arm Compute Subsystems(CSS)for Client」を発表した。電力効率が高いことが最大の特長となる。

[→続きを読む]