高集積なSoCの設計を巨大IPで支援する、Armがクルマ用CSS Zenaを発表

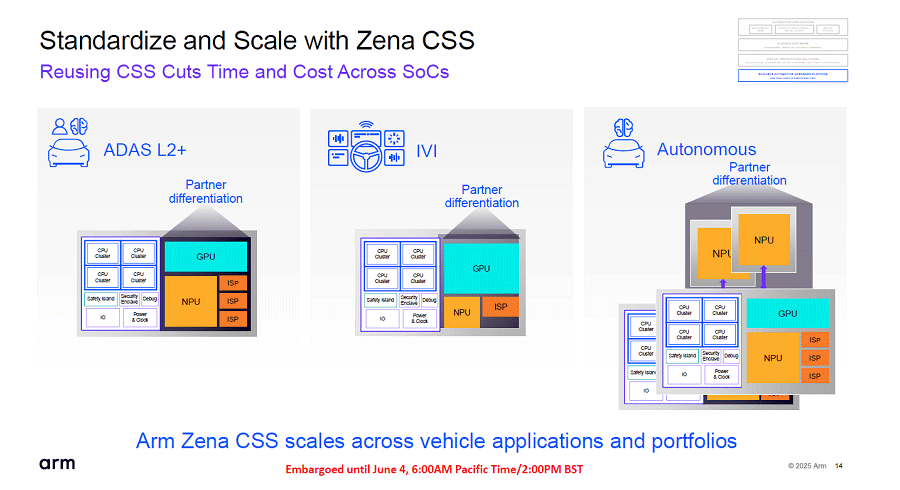

Armがますます高集積のIPを開発している中、16個のCPUコアにセキュリティIPや安全性IP、I/O(入出力)などを基本の標準品とする新しいCSS(Compute Sub-System)IPコア「Zena」(ジーナと発音)を発表した。ここにGPUやNPU(ニューラルプロセッシングユニット)などを拡張するバージョンも提供する。スケーラブルなCSSコアとなる。 [→続きを読む]

» セミコンポータルによる分析 » 技術分析

Armがますます高集積のIPを開発している中、16個のCPUコアにセキュリティIPや安全性IP、I/O(入出力)などを基本の標準品とする新しいCSS(Compute Sub-System)IPコア「Zena」(ジーナと発音)を発表した。ここにGPUやNPU(ニューラルプロセッシングユニット)などを拡張するバージョンも提供する。スケーラブルなCSSコアとなる。 [→続きを読む]

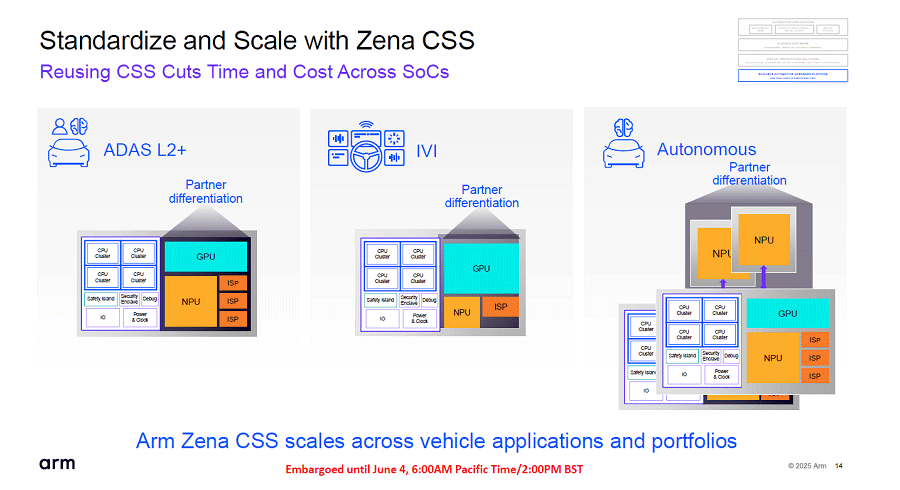

クルマが今後、SD-V(ソフトウエア定義のクルマ)になるにつれ、ますます半導体の出番が増えてくる。SD-Vでは頭脳となるSoCと、センサとなるイメージセンサやレーダー、LiDARなどのセンサが増えてくると共に、システム上のセキュリティやセンサフュージョンなど新しい半導体はますますシステムに近づく。シミュレーションメーカーのAnsysは、半導体の世界にもシミュレーションが不可欠になることを訴求している。 [→続きを読む]

Infineon TechnologiesがこれからのSD-V(ソフトウエア定義のクルマ)時代を迎え、CPUコアとしてRISC-Vを採用することを明らかにした(図1)。RISC-Vコアは米カリフォルニア大学バークレイ校の教授らが開発した、オープンソースのCPUコアであり、誰でも利用できる。とはいえ、非常にシンプルな命令セットなので自分で開発する場合には必要な命令セットやパイプライン構造、マルチコア対応などを作り込む必要がある。なぜInfineonはRISC-Vに力を入れるのか。 [→続きを読む]

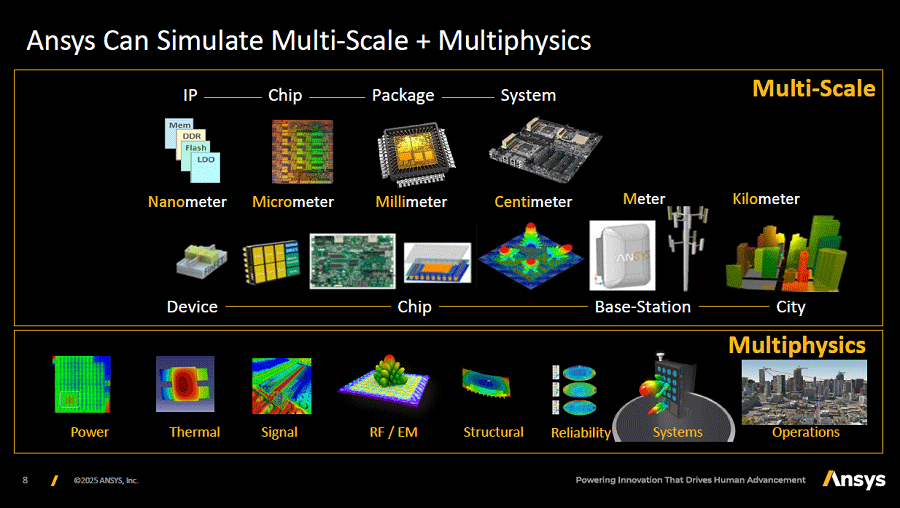

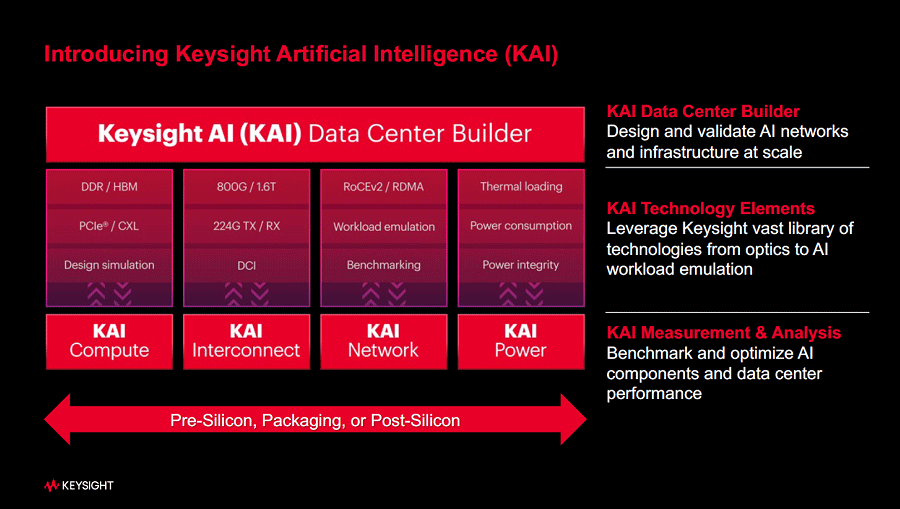

測定器メーカー大手のKeysight Technologyは、成長し続けるAIデータセンター向けの測定技術KAI(Keysight Artificial Intelligence)アーキテクチャを提唱(図1)、具体的な製品群も発表した。このアーキテクチャは、超並列に演算するGPU(グラフィックスプロセッサ)などのワークロードをエミュレーションによって検証するもので、AIデータセンターをさらに拡張する場合に支援できる。 [→続きを読む]

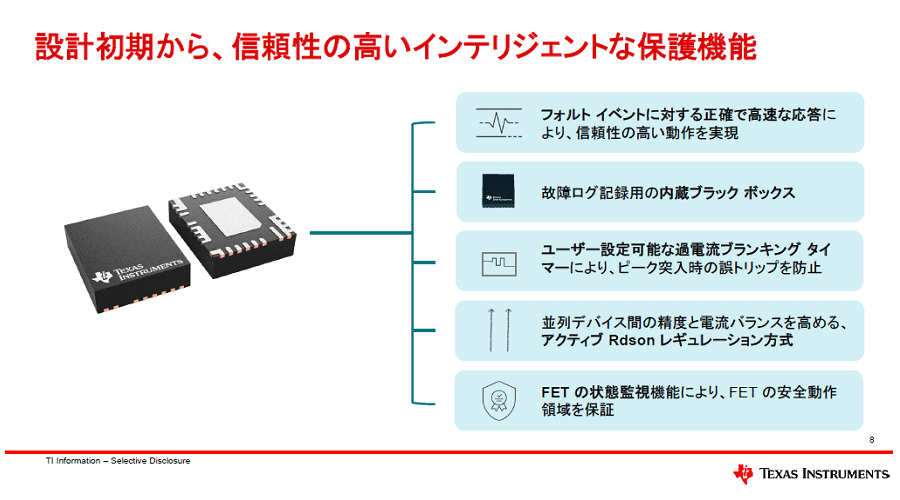

Texas Instrumentsは、並列接続により最大6kWまでの電力を扱うことのできる電子フューズ(eFuse)IC、「TPS1685」を開発した。これによりますます電力を消費するデータセンターの電源を確保できるようになる。一般のeFuseをただ単に並列にしても、MOSFETのオン抵抗や配線パターンの抵抗やコンパレータのしきい電圧のバラつきなどによって、弱い部分に電流集中が起こりやすくなる。しかしこれを防いだ。 [→続きを読む]

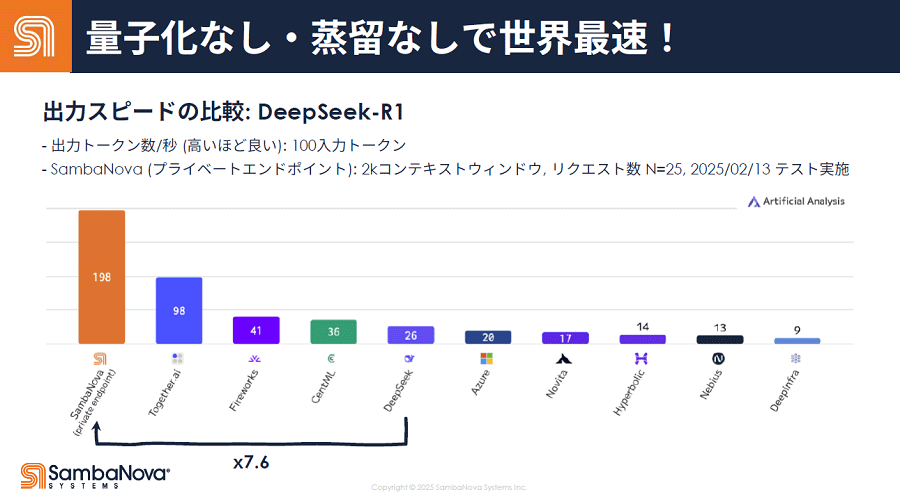

高効率で消費電力当たりのAI処理性能が高いAIチップの中で、NvidiaのGPUと張り合えるチップはそう多くない。データフローコンピューティングアキテクチャであり、さらにダイナミックにエージェントがジョブを切り替えられる方式のSambaNovaのチップはその候補の一つ。推論性能で他社を圧倒する結果をこのほど発表している。 [→続きを読む]

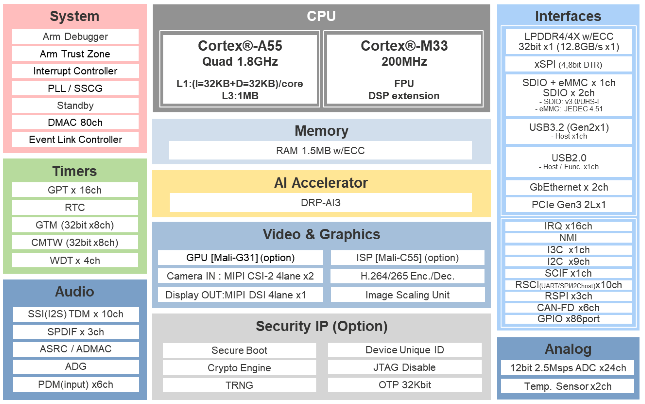

ルネサスエレクトロニクスは、手ごろな価格で画像認識AIが使える新しいAIアクセラレータを集積したミッドレンジのプロセッサ「RZ/V2N」をドイツのニュルンベルグでのEmbedded World 2025で展示した。2台のカメラ画像を取り込める上に、クルマのドライブレコーダーや自動走行ロボットのカメラ、監視カメラなどコンピュータビジョンに対応する。3月19日に発売する。 [→続きを読む]

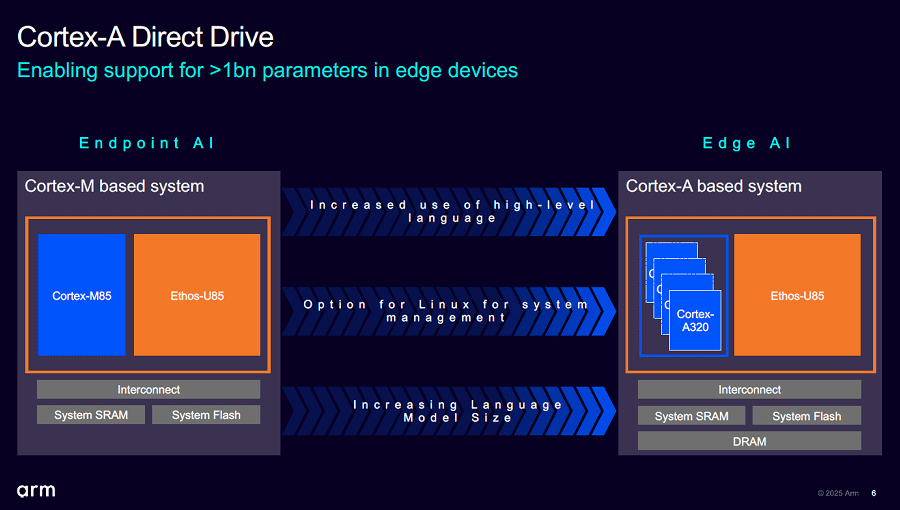

高性能なCPUとAI専用のNPU(ニューラルプロセッシングユニット)を集積したIP(知的財産)コアをArmが開発した。高性能ビデオ伝送をはじめとする高速IoT(Internet of Things)に対応するIPコアである。高性能な技術であるArmv9をエッジAIのプラットフォームとして使う用途が早くも生まれたために、このような高性能IoT向けのIPを開発した。具体的にはどのような用途だろうか。 [→続きを読む]

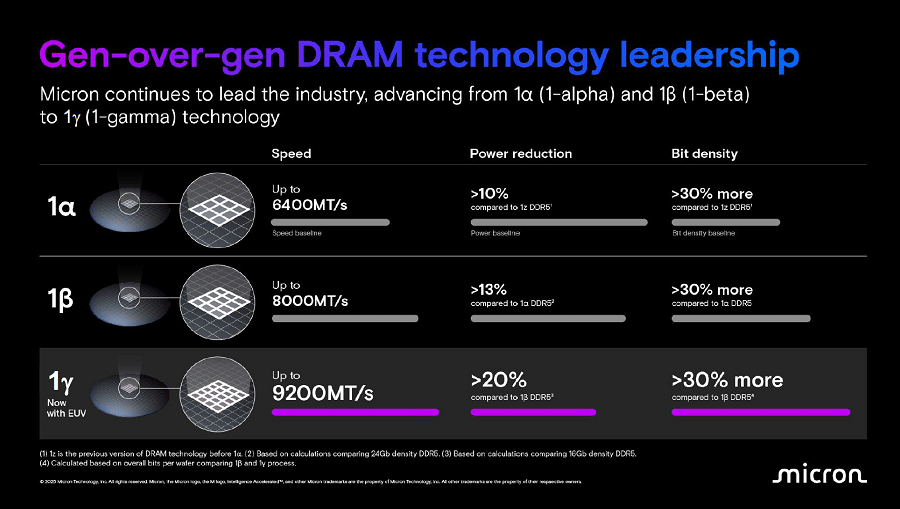

Micron Technologyが1γnmノードのDDR5DRAMをサンプル出荷した。1γnmというサイズは10nmクラスのようで、EUV装置の導入が必須になる。Micronの微細な技術によって、スピードは現世代の1βnmノードのDRAMと比べ、8Gbpsから9.2Gbpsと高速になり、消費電力は20%削減され、集積度は30%上げることができる(図1)。 [→続きを読む]

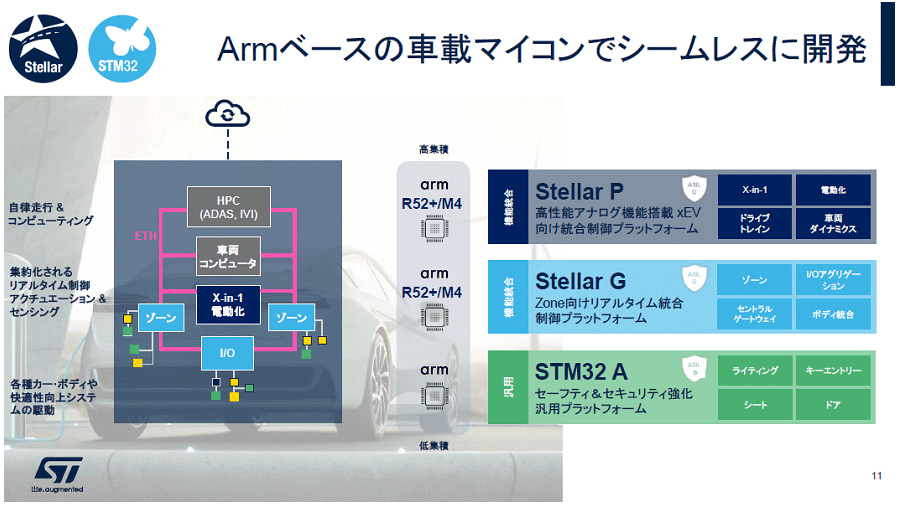

STMicroelectronicsは、ゾーンアーキテクチャに向いたMCU(マイコン)「Stellar」のシリーズを明らかにした。先行して販売していたStellar Eシリーズに対して、Armマルチコアによる仮想化技術を採り入れている。その高集積化のためNORフラッシュメモリに代わりPCM(相変化メモリ)を用い28nm、18nmへと微細化で対応する。 [→続きを読む]