パワー半導体を直接駆動できるマイコン内蔵ドライバICをNXPが製品化

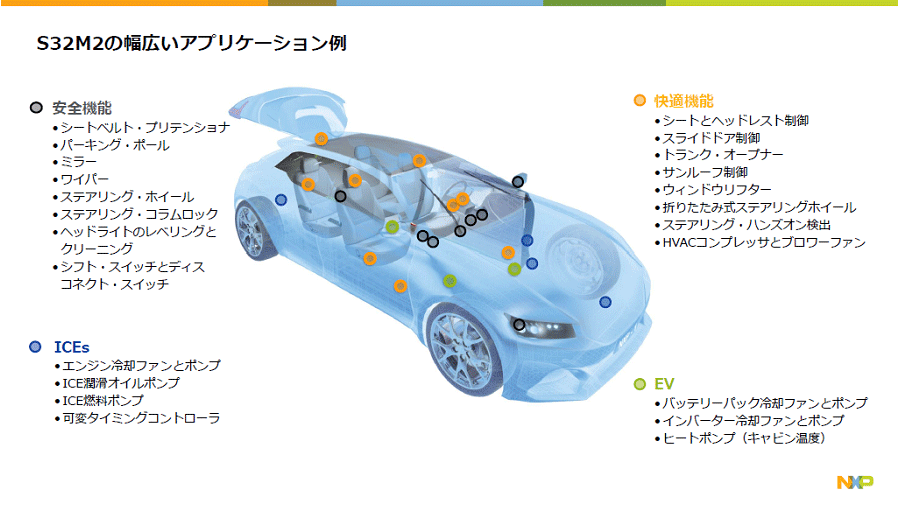

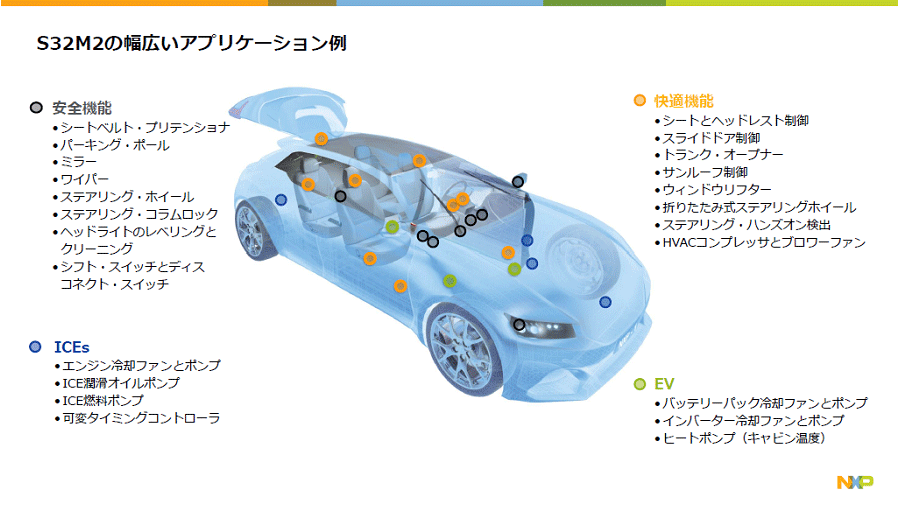

パワートランジスタは、ゲートをドライブするためのドライバICやドライバICに指令を送るための制御用マイコンまでを一つのソリューションとして使われている。1パッケージにドライバICとマイコンなどを収容したモータ制御IC「S32M2」をNXP Semiconductorが製品化した。最終段のパワートランジスタに直結して使える。 [→続きを読む]

» セミコンポータルによる分析 » 技術分析

パワートランジスタは、ゲートをドライブするためのドライバICやドライバICに指令を送るための制御用マイコンまでを一つのソリューションとして使われている。1パッケージにドライバICとマイコンなどを収容したモータ制御IC「S32M2」をNXP Semiconductorが製品化した。最終段のパワートランジスタに直結して使える。 [→続きを読む]

これからの半導体産業はどうなるか。生成AI登場で膨大なコンピュート能力が求められる一方で、製造だけではなく設計も複雑になりコストが増大する。求められるカーボンフリーの持続可能社会を実現できる技術には半導体しかない。しかし、余りにも複雑になりすぎる半導体チップをどう作るか。ベルギーの半導体研究所imecはこの大きな課題を解決する取り組みを始めた。 [→続きを読む]

ルネサスエレクトロニクスは、クルマ向けのマイコン(MCU)とSoCの総称である「R-Car」シリーズのこれからの第5世代のR-Carシリーズを発表した。MCUからSoCまでCPUコアは全てArm系のIPを活用、ハイエンドのSoCでは5nm,4nmなどの先端プロセスノードや、チップレットを駆使する先端パッケージを採用していく。 [→続きを読む]

Bluetoothの進化が止まらない。近距離通信というBluetoothは、普及当初のハンズフリー通話から、ワイヤレスイヤホン、無線マウスやキーボード、カメラなどに拡大、さらにGPSのような位置検出(参考資料1)、ESL(電子タグ)、ミュートでも自分だけに聞こえるオーディオブロードキャストAuracastなど、新しい応用を次々と開発してきた。 [→続きを読む]

CEATEC 2023のCEATEC Awardのデバイス部門において、香川大学とJST-CRESTグループがグランプリを受賞した(参考資料1)。薄いティッシュペッパーの手触りとぬくもりを感じるMEMS触覚センサを開発し、人間よりも正確に手触り感触をつかめるようにデジタル化したことが受賞理由である。どの程度、正確なのか。 [→続きを読む]

Intelのチップレットを多用した新しいSoCチップMeteor LakeはCPUとGPUとNPUから構成され、AIエンジンとなるNPUが確実に搭載されている。またAMDの最新チップRyzen PRO 7000シリーズにもAI回路が搭載されている。IBMが最近明かした生成AIは小規模から中規模の生成AIモデルをビジネスにすることを明らかにした。いずれも大規模言語モデルだけがAIではないことを見据えている。 [→続きを読む]

MEMSタイミングデバイスがこれまでの温度制御型水晶発振器並みの精度を高めるようになった。しかも水晶よりもずっと小型で、長時間の使用中にも性能劣化が少なく、長期、中期の信頼性も高い。この新製品「Epoch Platform」(図1)を開発したSiTimeは、データセンターや航空宇宙、産業などインフラ用向けの高精度クロック市場を狙う。 [→続きを読む]

AMDは2022年に前年比44%増の236億ドルを売り上げ、急成長を遂げたが、そのカギはパソコンやデータセンター用サーバー向けCPU製品の高性能化を進めただけではなく、旧Xilinxグループのアダプティブコンピュータ用の開発キットなど全ての製品ポートフォリオをユーザーの使い勝手を考慮したことだ。このほど発売した最高性能のCPU「AMD Pro 7040」シリーズのプロセッサ(SoC)の考え方を明らかにした。 [→続きを読む]

ガレージ実験室から始まったHewlett-Packard社をルーツに持つKeysight TechnologyがSiCやGaNなど高速パワーデバイスのダイナミック特性を測る計測器「PD1550A」(図1)をKeysight World 2023で展示した。もともと高周波測定機に強いKeysightが、パワー半導体の測定にもその強みを発揮する。特にSiCのスイッチング動作に悩まされてきたエンジニアには福音となる。 [→続きを読む]

NvidiaがComputex Taipeiで生成AI向けの最新チップGH200(図1)を発表し、それを「Grace Hopper」と名付けた。GraceはCPU部分、HopperはGPU部分を指している。実はその前にAMDもMI300Xという生成AI向けのGPUチップを発表しているが、ここでもCPUとGPUを組み合わせて使う。なぜか。 [→続きを読む]