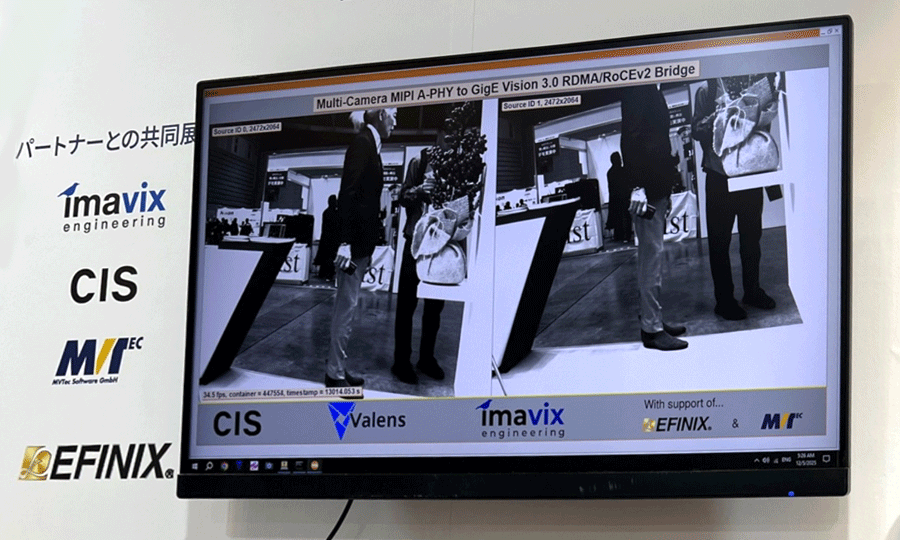

ノイズに強いSerDesメーカーValensが新興FPGAのEfinixと組む理由

電磁波ノイズに強いSerDesチップを売りにしているValensは、自動車メーカーへの売り込みに成功した後、産業向けにも進出してきた。産業向けは独自仕様が多く、1社だけではシステムを設計・製造できないため、エコシステムの構築に力を注ぎ、顧客に提案できるまでになった。低消費電力、高性能、低コストのFPGAメーカーEfinixも参照ボード設計に加わった。 [→続きを読む]

電磁波ノイズに強いSerDesチップを売りにしているValensは、自動車メーカーへの売り込みに成功した後、産業向けにも進出してきた。産業向けは独自仕様が多く、1社だけではシステムを設計・製造できないため、エコシステムの構築に力を注ぎ、顧客に提案できるまでになった。低消費電力、高性能、低コストのFPGAメーカーEfinixも参照ボード設計に加わった。 [→続きを読む]

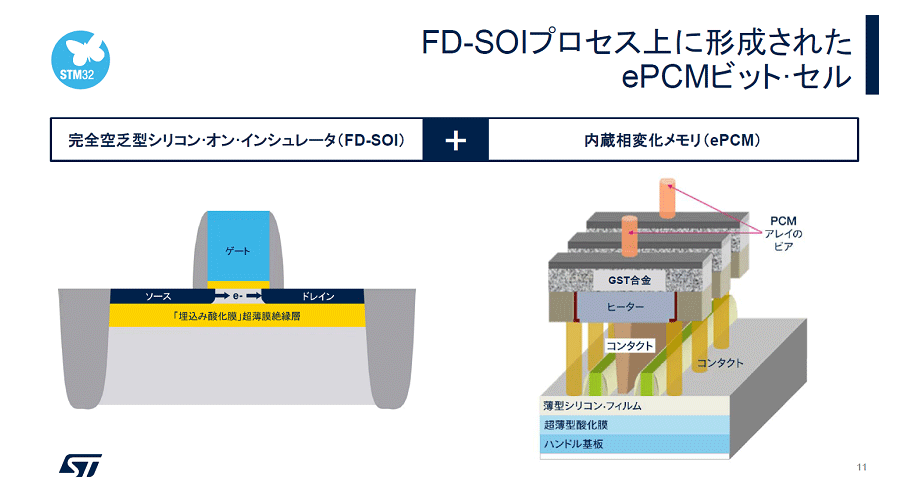

STMicroelectronicsは、初めてマイコンに18nmノードをもたらした。新製品STM32V8は、FD-SOI(完全空乏化シリコンオンインシュレータ)プロセスにPCM(相変化メモリ)を使い微細化を果たした。これまでのマイコンでは、NORフラッシュメモリを使っていたが、微細化が難しく40nmプロセスでほぼ止まっていた。28nm製品はあるが、ぎりぎりだった。実は、ストレージ部分をNORフラッシュから新型メモリに変えることでマイコンの性能は一段と上がることになる。 [→続きを読む]

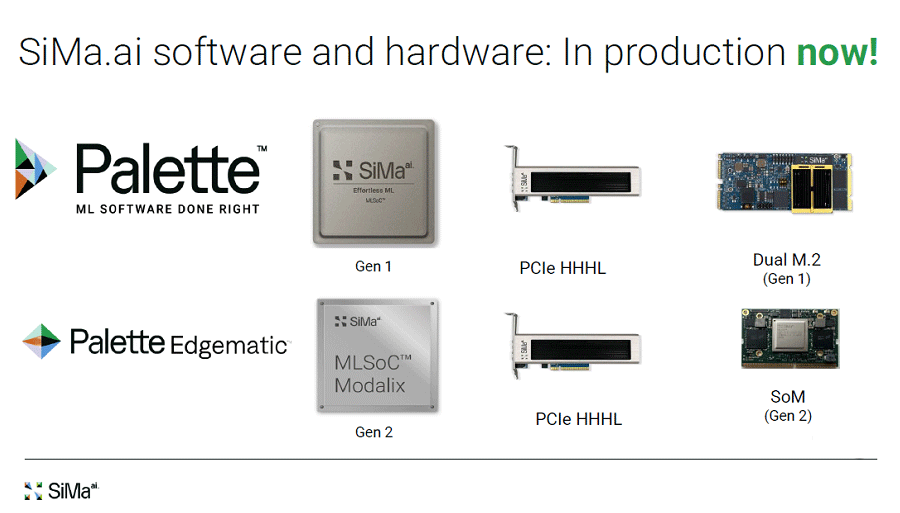

人が話しかければ、言葉で答えてくれる。しかもインターネットにつなぐ必要もない。こんなエッジAIを実現するAIチップをスタートアップのSiMa.ai(シーマドットエイアイ)が開発した。LLM(大規模言語モデル)を使って受け答えだけではなく、映像データも分析する。4000FPS(フレーム/秒)という超高速度映像にも対応する。エッジAIだからこそクルマやドローン、ロボット、監視カメラなどでの広い応用が期待される。 [→続きを読む]

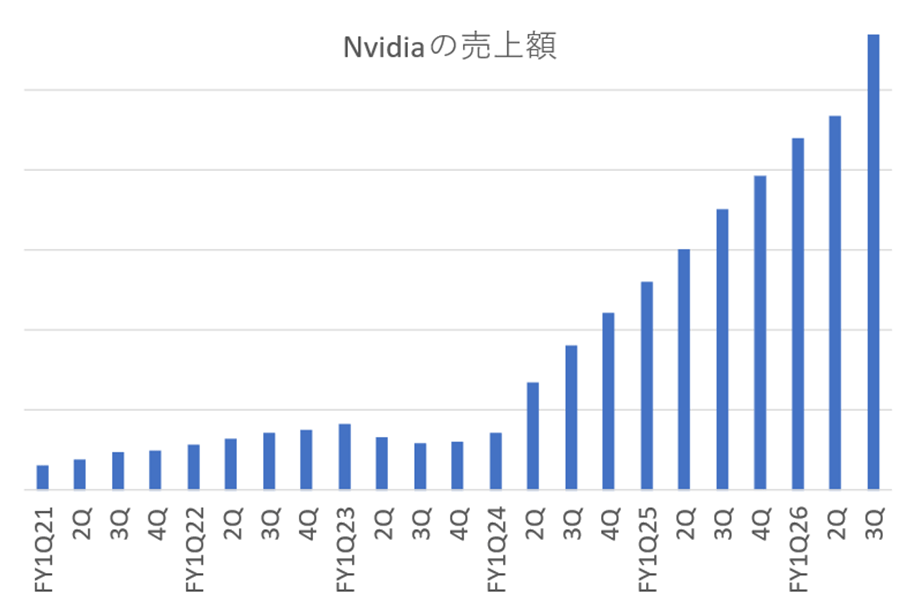

先週最大のニュースは、Nvidiaの2025年8〜10月期決算での売上額が前年同期比62%増の570億ドル(約8.6兆円)を記録した発表だろう。11月20日の日本経済新聞でも大きく報道している。これまでのNvidiaの発表後の株価とは真逆の6%上昇となった。従来、Nvidiaの四半期決算では同社の予想を常に超える売上額を計上したのにもかかわらず株価は常に下がっていた。今回も予想を上回ったが、発表後、前日比で株価は上がった。 [→続きを読む]

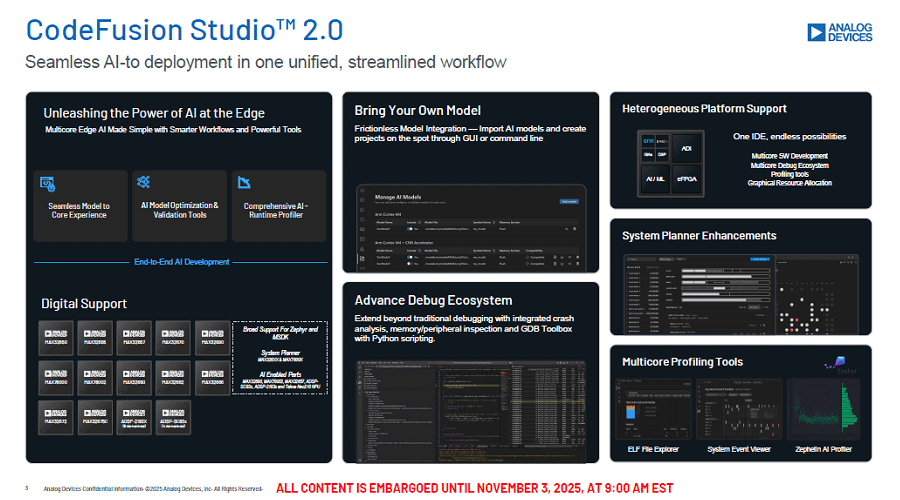

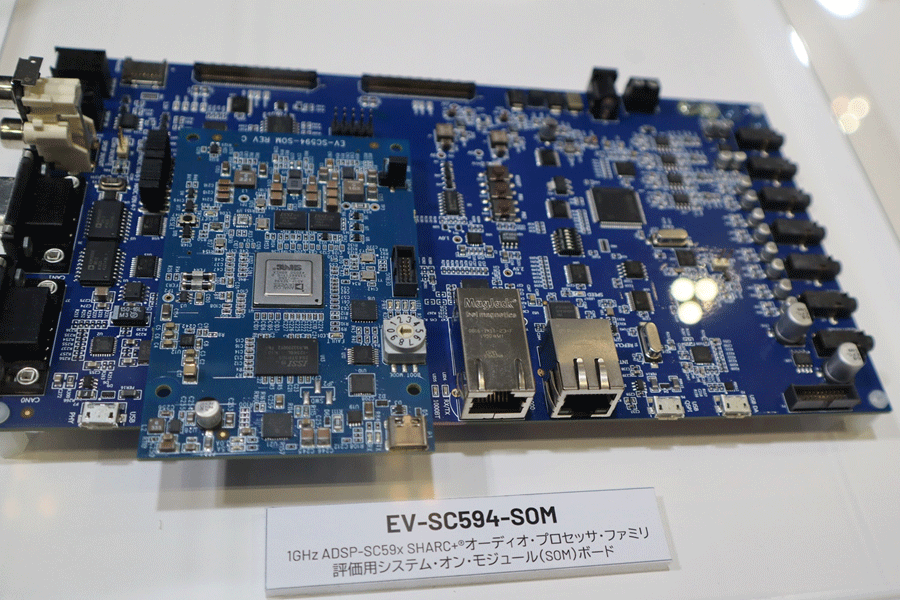

Analog Devices(ADI)は、これまでの組込系開発環境であるCodeFusion Studio 1.0にAIワークフローをサポートする機能を盛り込んだCodeFusion Studio 2.0をリリースした。これは、AIモデルをシームレスにインポートし、GUIやコマンドを通してプロジェクトを生成できるツールだという。AIモデルを取り込める統合開発環境といえそうだ。 [→続きを読む]

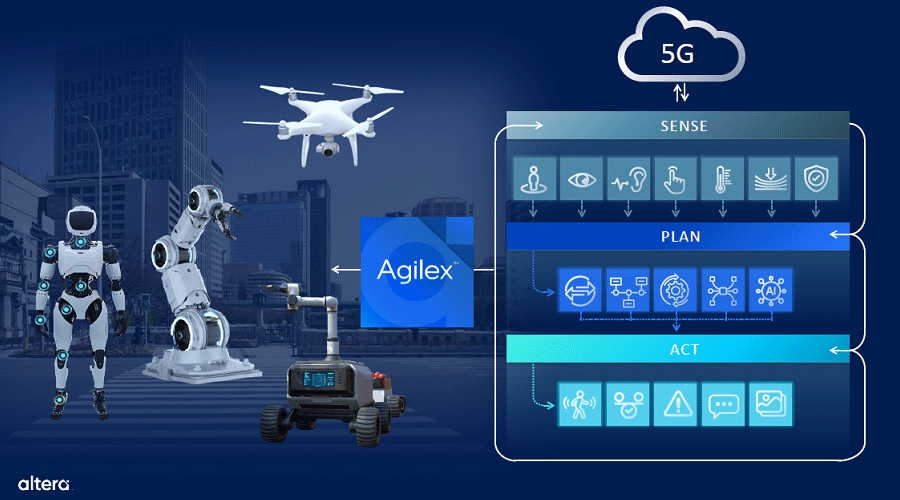

純粋FPGAメーカーのAlteraは、Intelから完全独立した後、新しいCEOを迎えた。そのCEOとなったRaghib Hussain氏(図1)が来日した。それはAlteraの長期的な成長戦略で日本が重要な役割を演じていると感じているからだ。これまで日本に拠点を置く顧客500社以上をサポートしてきたという裏付け実績もある。だが、今後はエッジAIの立ち上がりと共に日本市場の拡大を見込んでいる。 [→続きを読む]

Armの2026年第2四半期(2025年7〜9月期)の業績が発表され、過去の2Qとして最高の業績を上げた。前年同期比(YoY)34%増の11.4億ドルとなり、3期連続10億ドルを超えた。一方ロームの決算発表もあったが、こちらは2025年度上期(25年7〜9月期)としての発表であり四半期決算ではなかった。売上額はYoY5.5%増で、営業損益は前年同期の9億円の赤字に対して76億円の黒字となった。 [→続きを読む]

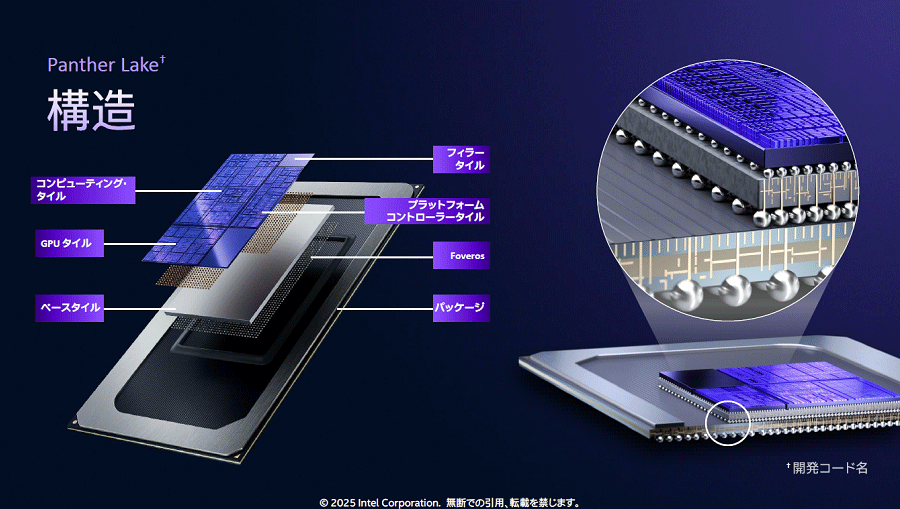

Intelはパソコン向けにIntel 18Aプロセスを使ったSoC「Panther Lake」を発表していたが、このほどその詳細を明らかにした(図1)。最近のCPUはCPUだけではなくGPU(グラフィックプロセッサ)やNPU(ニューラルプロセッサ)などを集積しており、CPUと呼ぶにはふさわしくないため、SoCと呼ぶ。Panther Lakeは3種類の製品シリーズがあるが、全て同じパッケージ、同じピン配置を採っている。 [→続きを読む]

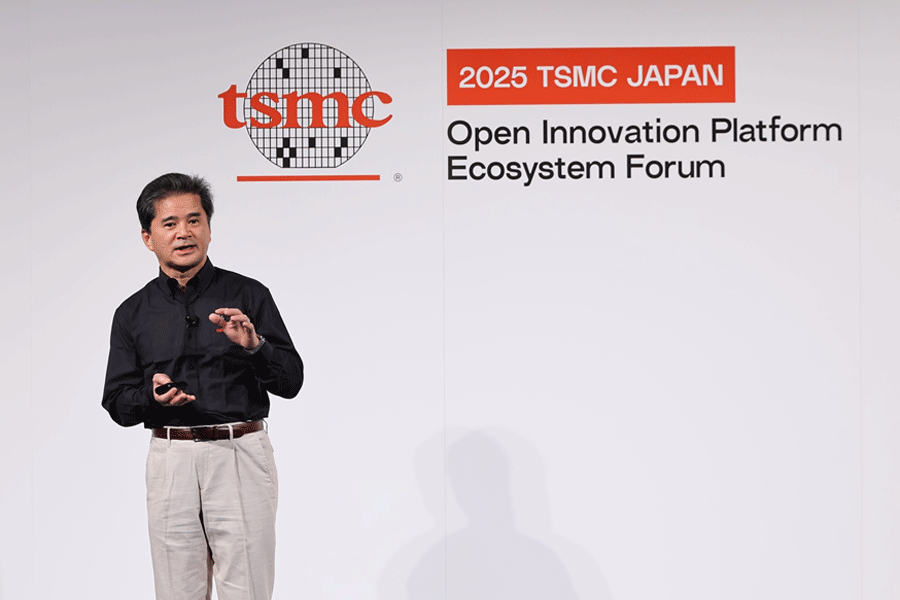

TSMCが東京でTSMC 2025 Japan OIP(Open Innovation Platform)Ecosystem Forumを開催、この3年間AIによってOIPは成長した、とTSMCジャパンの小野寺誠社長(図1)が述べた。AIがあらゆるデバイスに入り新しい応用を生む時代に入ったことを印象付けた。AI時代ではコンピュータ能力をもっと欲しいという要求が高まり、さらに高集積になるSoC設計が難しくなってきた。 [→続きを読む]

半導体産業が数十年ぶりに盛り上がっているのにもかかわらず、CEATECにおける半導体産業の位置づけがはっきりしない。大手半導体メーカーは、リクルーティングのための会社説明ボードを展示しているだけに留まり、実際に数小間のブースを出していたのはAnalog Devicesだけだった。それ以外の外資系半導体としても専用ブースではなく、何かのプロジェクトの中の一つにすぎなかった。 [→続きを読む]