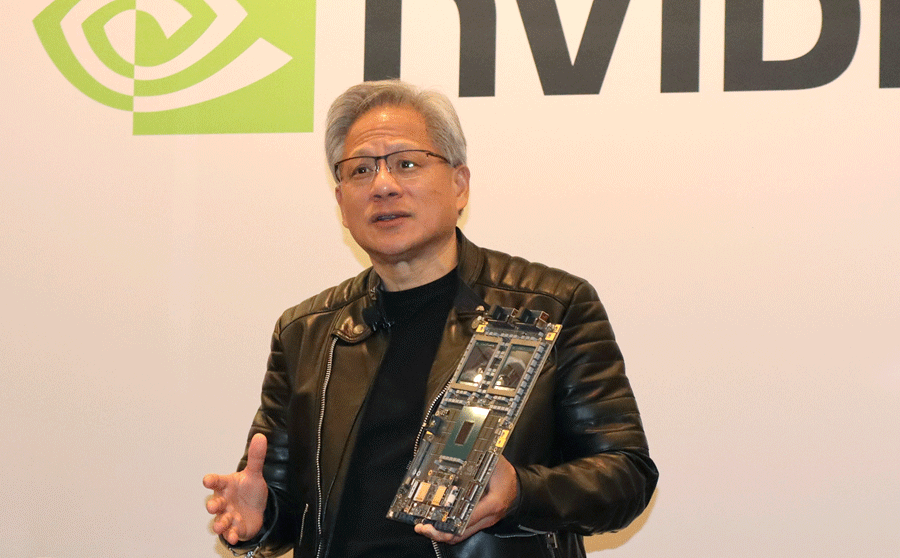

Nvidiaの最新四半期売上額、前年同期比56%成長の6.87兆円

先週の目玉は、やはりNvidiaの2026年度第2四半期(2025年5〜7月期)における決算報告だろう。前四半期での発表時に同社が予想していた450億ドルを超えて467.43億ドル(6.87兆円)となった。前年同期比(YoY)では56%増、前四半期比(QoQ)でも6%増であった。本業の稼ぎを示す営業利益率は60.8%と驚異的な数字だ。 [→続きを読む]

先週の目玉は、やはりNvidiaの2026年度第2四半期(2025年5〜7月期)における決算報告だろう。前四半期での発表時に同社が予想していた450億ドルを超えて467.43億ドル(6.87兆円)となった。前年同期比(YoY)では56%増、前四半期比(QoQ)でも6%増であった。本業の稼ぎを示す営業利益率は60.8%と驚異的な数字だ。 [→続きを読む]

米国政府がIntelに89億ドルを出資する、とIntelは 22日(日本時間23日)発表した。米国の技術・製造のリーダーシップを加速するためだとしている。また、理化学研究所は、スーパーコンンピュータ「富岳」の次世代機にNvidiaのGPUを使うことでNvidiaと提携した。スパコン性能のトップ10ランキングで、GPUを使っていない機種は富岳だけだった。 [→続きを読む]

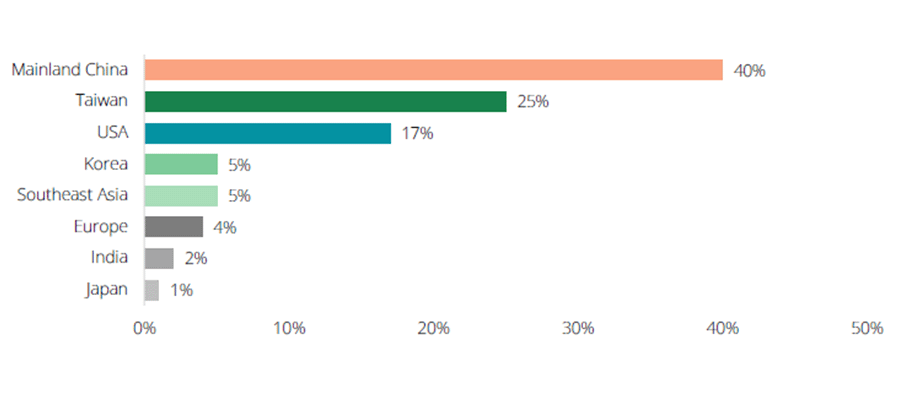

米中のサプライチェーン分断に対して半導体企業の経営層はどう対処しているだろうか。「AI、投資、サプライチェーン、政策:世界半導体企業経営層の本音」と題するレポートを、半導体団体のGSA(Global Semiconductor Alliance)と調査会社のIntegrated Insightsが発行した。世界の半導体および関連企業の経営層やマネージャーに聞いたアンケートをまとめた報告書である。日本ではセミコンポータルが企業へのアンケートを実施させてもらった。その概要を紹介する。なお詳細は9月のウェビナーで解説する。 [→続きを読む]

ファンドであるソフトバンクグループがIntelに20億ドルを出資することで合意に達した。Intelの普通株式をソフトバンク側が購入する形で出資する。米国内での先端技術と半導体イノベーションに投資する。Intelの製造部門では営業損益が赤字続きなので、Intel全体で営業赤字か黒字か、ぎりぎりの状態が続いている。製品部門そのものは営業黒字が多い。 [→続きを読む]

米中問題とトランプ問題が入り混じるようになってきた。Nvidiaが中国向けH20 GPU(グラフィックプロセッサ)チップを輸出再開したこと、さらにその売り上げの15%を米国政府へ支払うこと、それに対する中国側の反応、また中国の自主半導体開発が車載半導体で活発化してきたこと。それに対して日本のサカナAIのCEOは米中双方から漁夫の利を得よと主張する。 [→続きを読む]

NvidiaがデジタルモノづくりのPTCとのパートナーシップを深め、Nvidia OmniverseをPTCのCAD(コンピュータ支援設計)ソフトウエア「Creo」と製品ライフサイクル管理(PLM)ソフト「Windchill」に導入することで合意した。Nvidiaは生成AIと共に力を入れる物理AIを開発するデジタルツイン向けのOmniverseと共にAIソフトを充実させており、PTCはモノづくりソフトであるCADと運用するための製品管理ソフトに強い。 [→続きを読む]

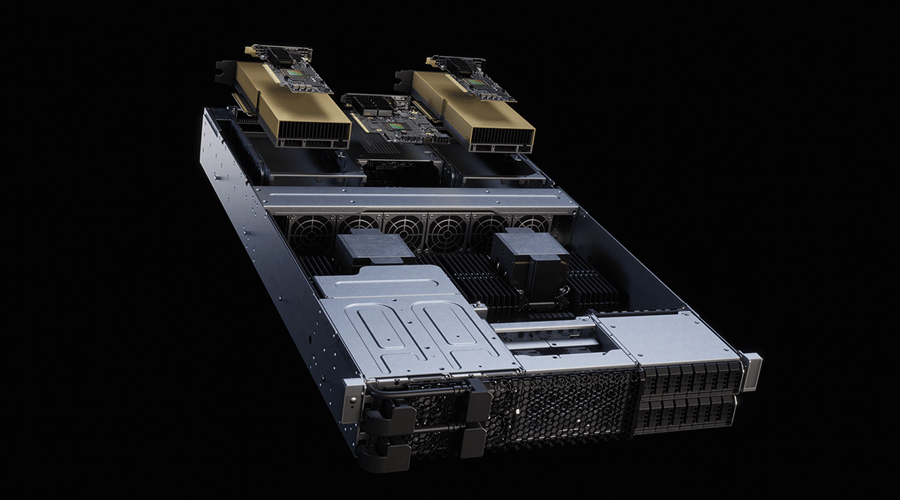

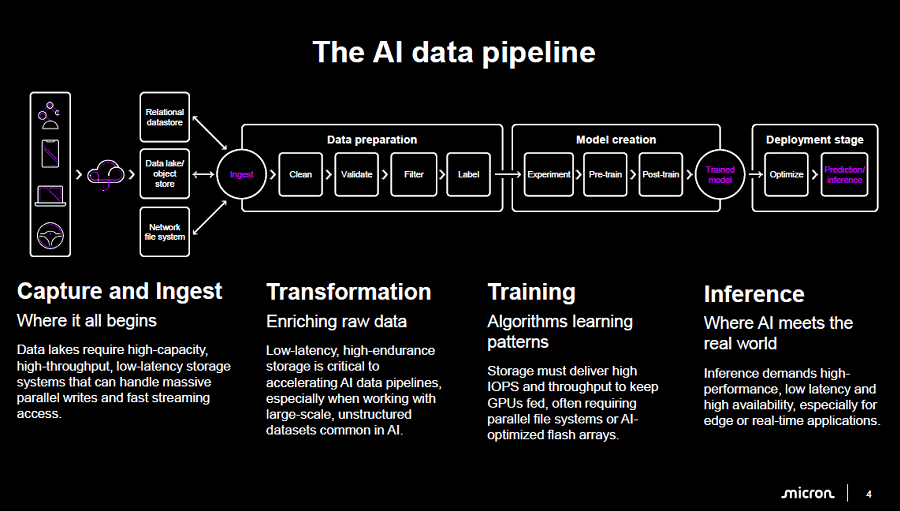

Micron Technologyは、昨年7月に発表した第9世代(G9)のNANDフラッシュ技術を用いてAIデータパイプラインに沿ったストレージのあり方として、新型SSD(半導体ディスク)の「Micron 6600 ION」、「Micron 7600」、「Micron 9650」を発表した。それぞれAIの学習・推論の処理工程に使う。G9の最大の特長はIO速度であり、AI利用では層数争いではなく、スピード競争になりそうだ。 [→続きを読む]

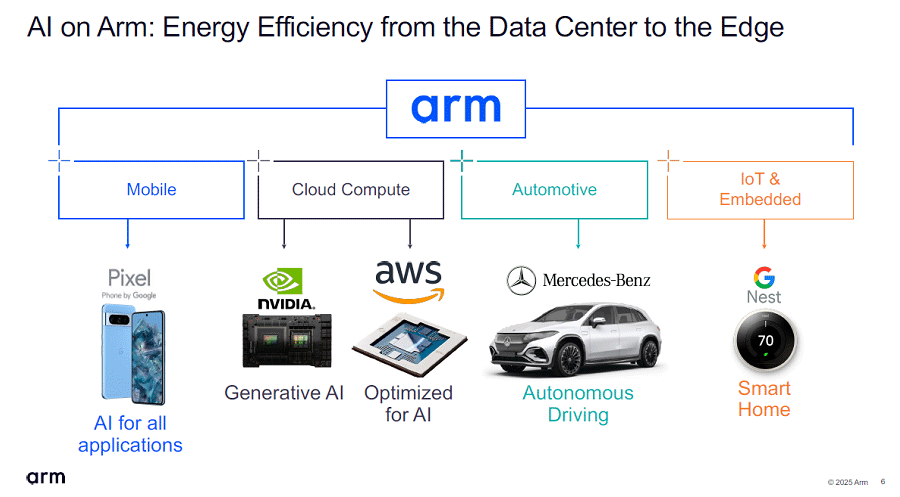

7月末での2025年第2四半期(2Q: 4〜6月期)の決算が相次いで発表されている。Arm、Qualcomm、MediaTek、Samsung、アドバンテストなどが好調だ。ただ、AI需要を取り込んだ所と、そうではない所の差が広がりつつある。例えば、Samsungのメモリ売上額がSK hynixのそれよりも小さく、AI向けのHBM(高帯域メモリ)で大きく差がついた。 [→続きを読む]

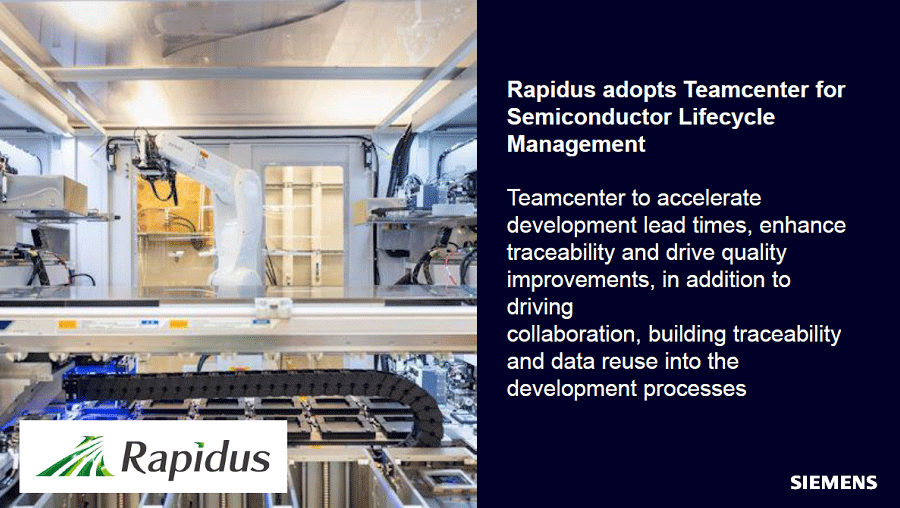

Siemens Digital Industries Software社は、半導体工場向けのPLM(Product Lifecycle Management)ソフトウエア「Teamcenter SLCM」がラピダスに採用されたことを明らかにした。Teamcenterは、システムを組むための部品管理フローのソフトウエアで、開発から量産、生産中止まで使用する部品やソフトウエア部品を一貫管理するシステムソフト。 [→続きを読む]

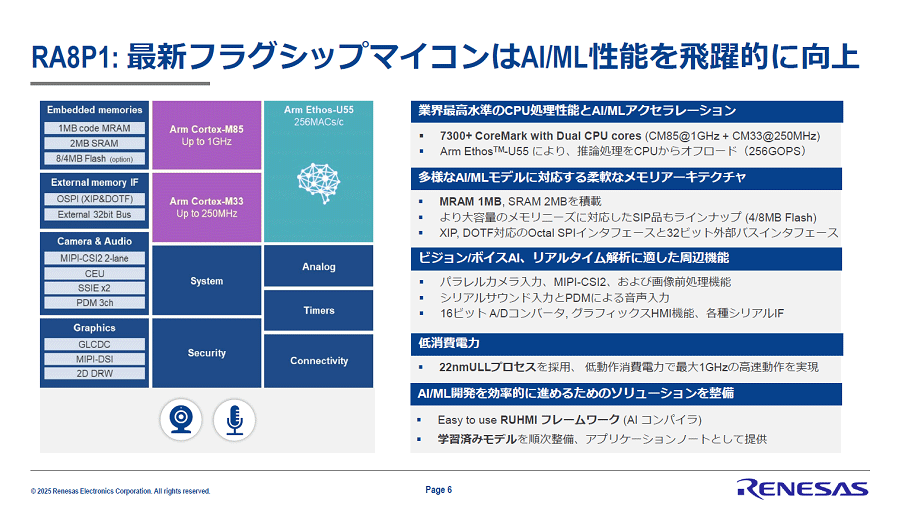

ルネサスエレクトロニクスは、マイクロコントローラ(MCU)の微細化を進めるために従来のNORフラッシュに代えてMRAMで22nm以降に対応する。微細化するのは、高集積化のためだが、従来のマイコンCPUに加え、AI専用のNPU(ニューラルプロセッサ)コアも集積しているのが特長だ。このほど第1弾としてAIoT向けの次世代マイコン「RA8P1」をサンプル出荷している。 [→続きを読む]