記録容量を倍増した新HDD技術をSeagateが開発

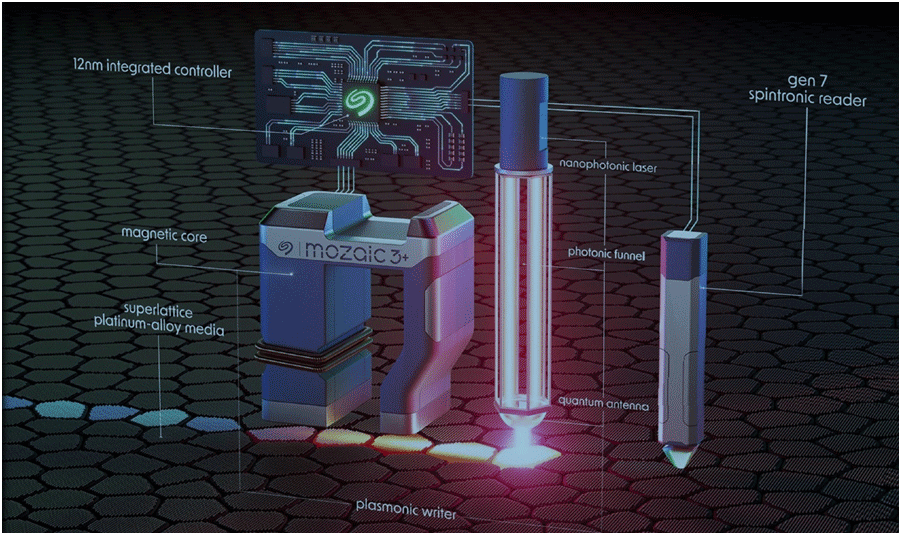

HDD(ハードディスク装置)の記録密度向上は、一段違うレベルに達した。Seagate Technologyが開発したHAMR(熱補助方磁気記録:ハマーと発音)は、実際の製品に適用されたもので、これまでは提案止まりだった。今回の新技術は、ディスク側の超格子構造と、読み取り/書き込み側の量子アンテナ、という謎めいた言葉がキーワードだ。 [→続きを読む]

HDD(ハードディスク装置)の記録密度向上は、一段違うレベルに達した。Seagate Technologyが開発したHAMR(熱補助方磁気記録:ハマーと発音)は、実際の製品に適用されたもので、これまでは提案止まりだった。今回の新技術は、ディスク側の超格子構造と、読み取り/書き込み側の量子アンテナ、という謎めいた言葉がキーワードだ。 [→続きを読む]

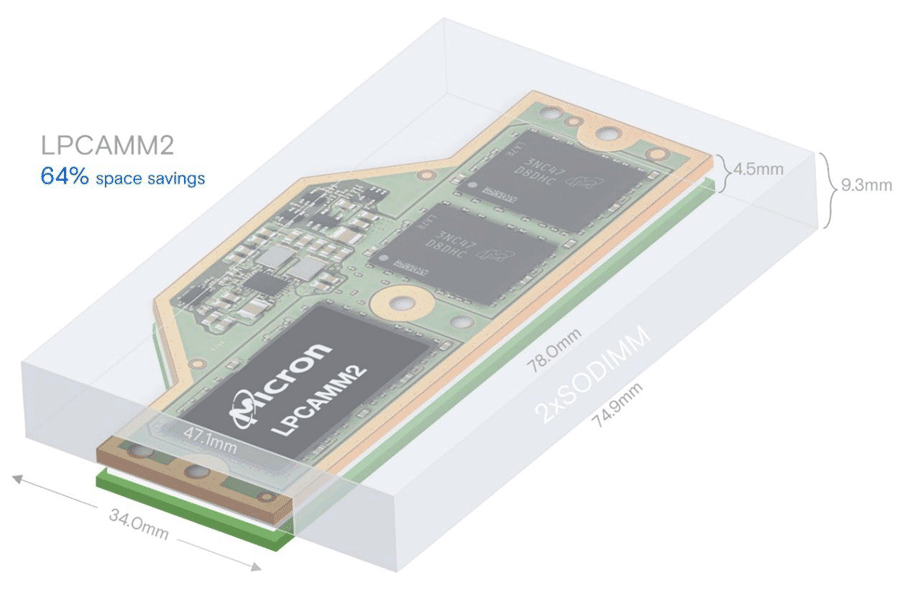

いよいよメモリモジュールで性能や消費電力が律速される時代がやってきた。長い間、標準となってきた、ソケットに挿し込むタイプのDIMM(Dual Inline Memory Module)やSO(Small Outline)DIMMの交替時期に差し掛かる。これからのAIパソコンやさらなる高性能・低消費電力が要求されるコンピュータ向けに押さえつける接続方式のCAMM(Compression Attached Memory Module)をMicronがサンプル出荷した。 [→続きを読む]

キオクシアホールディングスとWestern Digitalとの統合交渉が頓挫した、と10月27日の日本経済新聞が報じた。SBIホールディングスと台湾のファウンドリPSMC(Powerchip Semiconductor Manufacturing Co., Ltd)が日本に半導体工場を設立することで合意していたが、宮城県に作る方針を固めた、と28日の日経が報じた。デンソーは2030年までに5000億円を投資、ソシオネクストは3nmプロセス向け設計を手掛ける。 [→続きを読む]

Samsung Electronicsが12nm級の微細化技術を使って32GビットDDR5 DRAMを開発した。実寸法の12nmという表現を半導体メーカーがしたことはこれが初めて。これまでメモリメーカーは20nm以下のプロセスを1x nm、1y nm、1z nm、1α nm、1β nm、1γ nm、と1〜2nmずつ刻んできた。ロジックメーカーは、14/16nmプロセスから10nm、7nm、5nm、4nm、3nmと呼んできたが、実寸法は14〜13nmで止まったままだ。 [→続きを読む]

フラッシュメモリの国際会議であるFlash Memory Summit 2023において、Most Innovative Flash Memory startup部門で最優秀賞を英国のスタートアップQuinas Technologyが受賞した(図1)。この新型メモリは量子力学的な井戸型ポテンシャルの共鳴トンネル現象を利用して電荷を出し入れする方式のデバイス。Quinasは英ランカスター大学の発明を事業化する企業。 [→続きを読む]

デリスキング(De-risking:脱中国)への動きから、インドに半導体集積基地を作ろうとするインド政府の呼びかけに西側諸国が応じている。インド政府は日米連携の覚書を交わした。米国のApplied MaterialsやLam Research、Micronなどが早速インドへの投資を強化する。ディスコもインド拠点を検討する考えを示し、鴻海精密工業がApplied Materialsと組んで半導体製造装置をインドで作る。 [→続きを読む]

Samsung、SK Hynixの2023年第2四半期(2Q)決算が発表になった。それぞれ営業損益は、4兆3600億ウォン、2兆8820億ウォンの大幅な赤字となった。メモリはファウンドリと比べるとキズは深い。逆に好調なときはファウンドリより利益が大きい。また近い将来、SEMICON Indiaが開催されそうになってきた。その準備が進んでいる。 [→続きを読む]

クロックの立ち上がりと降下でトリガーをかけるLPDDR(Low Power Double Data Rate)技術は、これまでDRAMの高速化技術であった。これを高速アクセスに使ったNORフラッシュメモリをInfineon Technologiesが開発、サンプル出荷を開始した。狙いは車載コンピュータのリアルタイム動作である。LPDDR4のDRAMと比べ読み出しアクセス時間が10nsと5倍速いという。 [→続きを読む]

6月11日から京都で開催されるVLSI Symposiumのプログラムが決まった。投稿論文数はこの10年間で最多の359件、採択数は123件、採択率は34%となった。2017年から回路とプロセスが一体化したVLSI Sympoだが、2023年の全体テーマは「持続可能な未来のため、VLSIデバイス技術と回路技術を再始動」である。FinFETの次となるGAAやCFET、など新トランジスタ技術や裏面電源技術などの実装技術が話題になりそうだ。 [→続きを読む]

2022年の世界半導体メーカーのランキング確定値を市場調査会社のGartnerがこのほど発表した。これによると1位Samsung、2位Intelはこれまでと変わらないが、3位には前年比27.4%成長したQualcommが入った。逆にメモリメーカーは全てマイナス成長となった。メモリは大量生産ビジネスだけに好不況の影響を強く受ける。 [→続きを読む]