ルネサス、MRAMで22nmプロセスを使うAIマイコンをサンプル出荷

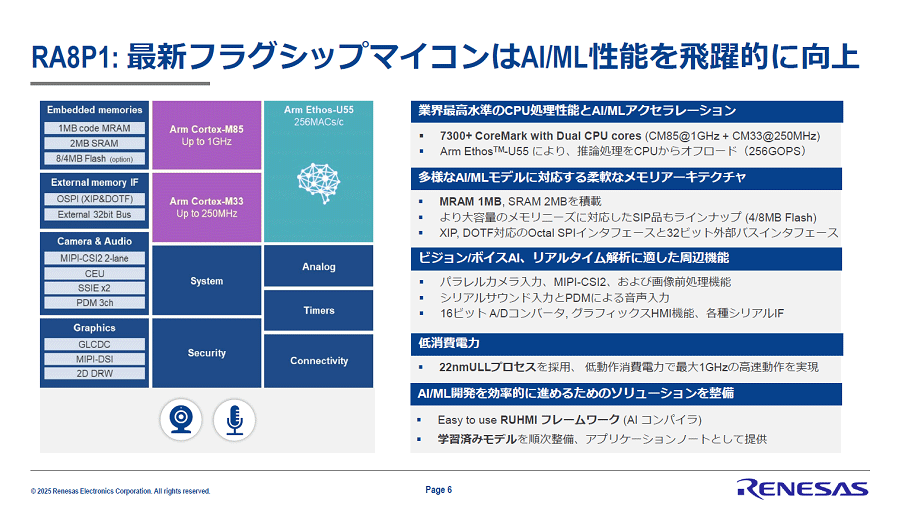

ルネサスエレクトロニクスは、マイクロコントローラ(MCU)の微細化を進めるために従来のNORフラッシュに代えてMRAMで22nm以降に対応する。微細化するのは、高集積化のためだが、従来のマイコンCPUに加え、AI専用のNPU(ニューラルプロセッサ)コアも集積しているのが特長だ。このほど第1弾としてAIoT向けの次世代マイコン「RA8P1」をサンプル出荷している。 [→続きを読む]

» セミコンポータルによる分析 » 技術分析 » 技術分析(半導体製品)

ルネサスエレクトロニクスは、マイクロコントローラ(MCU)の微細化を進めるために従来のNORフラッシュに代えてMRAMで22nm以降に対応する。微細化するのは、高集積化のためだが、従来のマイコンCPUに加え、AI専用のNPU(ニューラルプロセッサ)コアも集積しているのが特長だ。このほど第1弾としてAIoT向けの次世代マイコン「RA8P1」をサンプル出荷している。 [→続きを読む]

Infineon TechnologiesがこれからのSD-V(ソフトウエア定義のクルマ)時代を迎え、CPUコアとしてRISC-Vを採用することを明らかにした(図1)。RISC-Vコアは米カリフォルニア大学バークレイ校の教授らが開発した、オープンソースのCPUコアであり、誰でも利用できる。とはいえ、非常にシンプルな命令セットなので自分で開発する場合には必要な命令セットやパイプライン構造、マルチコア対応などを作り込む必要がある。なぜInfineonはRISC-Vに力を入れるのか。 [→続きを読む]

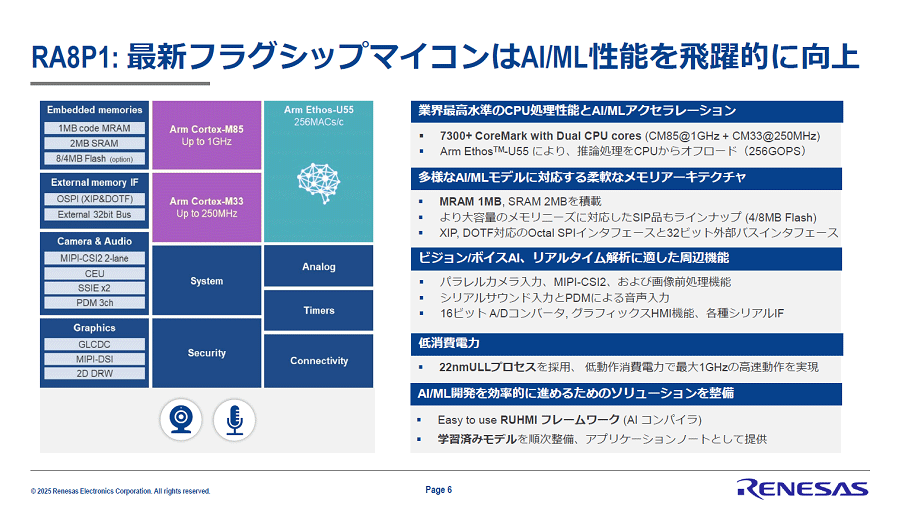

Texas Instrumentsは、並列接続により最大6kWまでの電力を扱うことのできる電子フューズ(eFuse)IC、「TPS1685」を開発した。これによりますます電力を消費するデータセンターの電源を確保できるようになる。一般のeFuseをただ単に並列にしても、MOSFETのオン抵抗や配線パターンの抵抗やコンパレータのしきい電圧のバラつきなどによって、弱い部分に電流集中が起こりやすくなる。しかしこれを防いだ。 [→続きを読む]

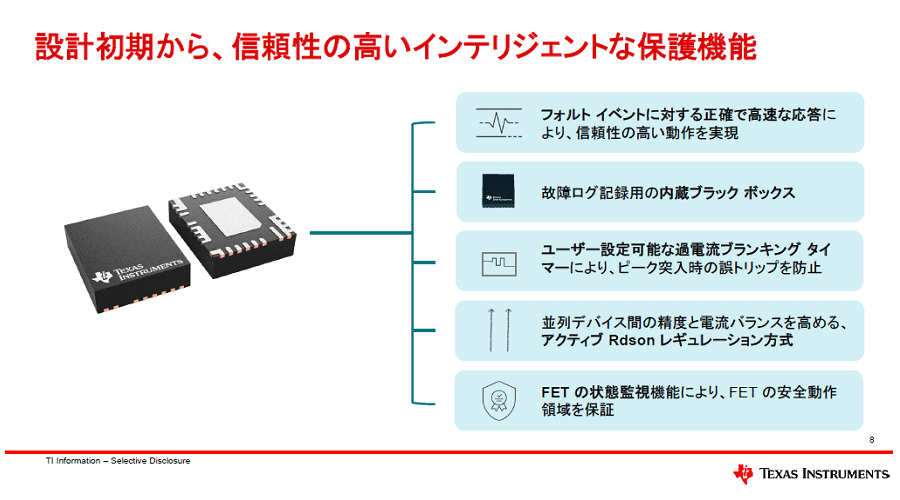

ルネサスエレクトロニクスは、手ごろな価格で画像認識AIが使える新しいAIアクセラレータを集積したミッドレンジのプロセッサ「RZ/V2N」をドイツのニュルンベルグでのEmbedded World 2025で展示した。2台のカメラ画像を取り込める上に、クルマのドライブレコーダーや自動走行ロボットのカメラ、監視カメラなどコンピュータビジョンに対応する。3月19日に発売する。 [→続きを読む]

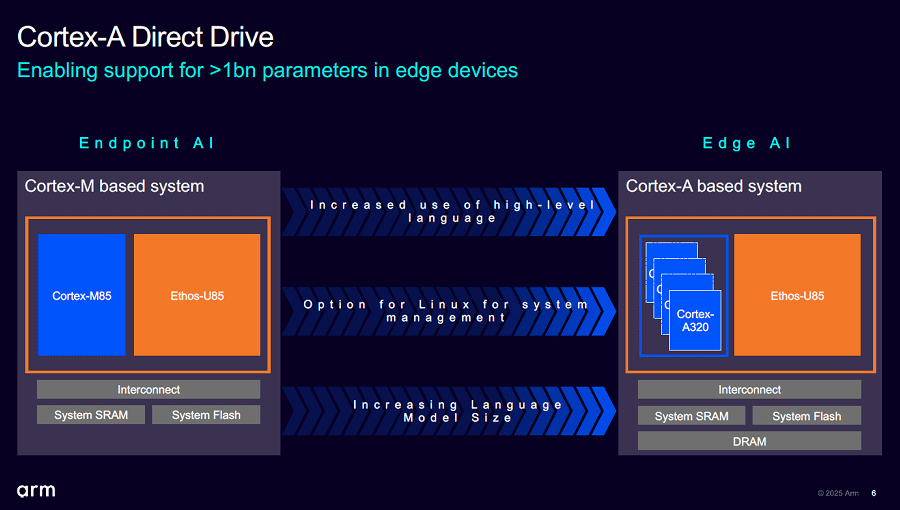

高性能なCPUとAI専用のNPU(ニューラルプロセッシングユニット)を集積したIP(知的財産)コアをArmが開発した。高性能ビデオ伝送をはじめとする高速IoT(Internet of Things)に対応するIPコアである。高性能な技術であるArmv9をエッジAIのプラットフォームとして使う用途が早くも生まれたために、このような高性能IoT向けのIPを開発した。具体的にはどのような用途だろうか。 [→続きを読む]

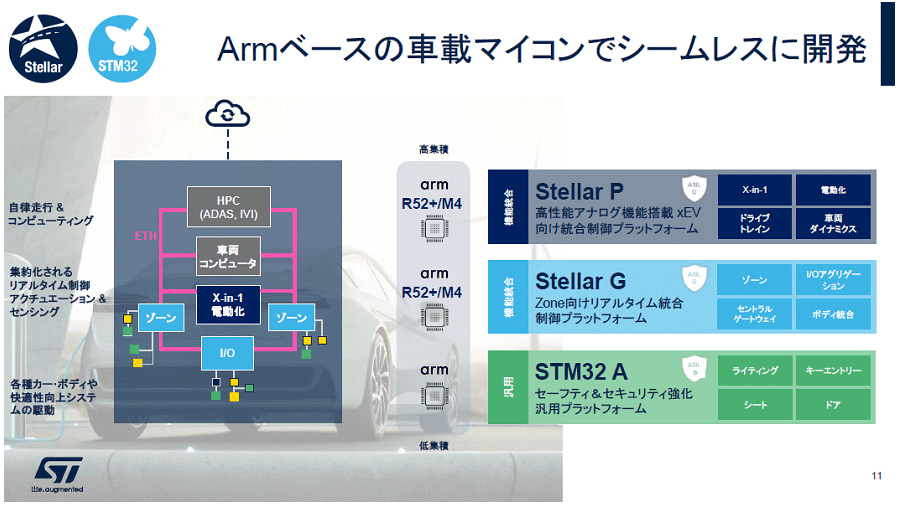

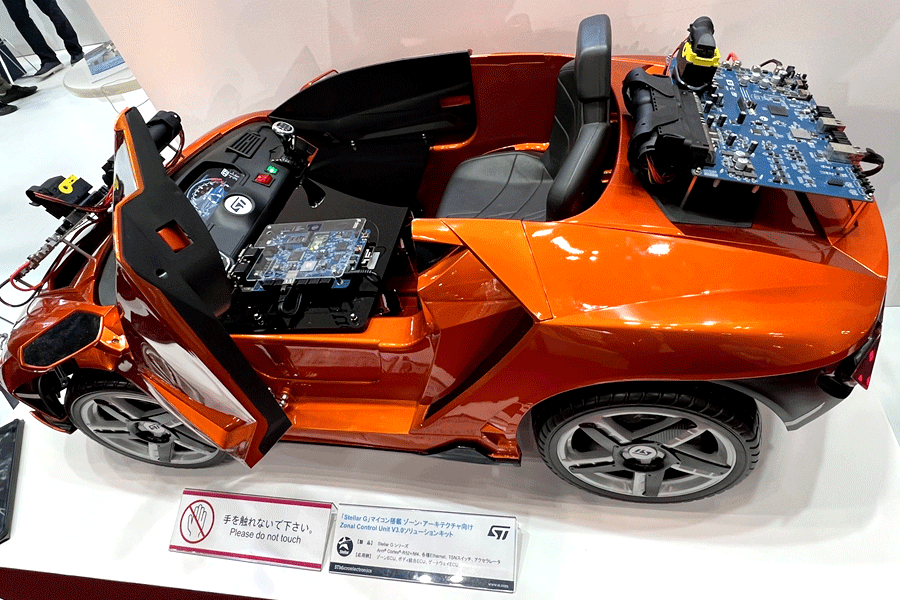

STMicroelectronicsは、ゾーンアーキテクチャに向いたMCU(マイコン)「Stellar」のシリーズを明らかにした。先行して販売していたStellar Eシリーズに対して、Armマルチコアによる仮想化技術を採り入れている。その高集積化のためNORフラッシュメモリに代わりPCM(相変化メモリ)を用い28nm、18nmへと微細化で対応する。 [→続きを読む]

オートモーティブワールド2025では、半導体メーカーが単なるパワー半導体を展示するのではなく、実際のEV(電気自動車)に組み込む装置の能力を示すというブースが目立った。これからのクルマのテクノロジーに使えるレベルの能力を見せつけた。その中から事例としてSiCパワー半導体のスイスのSTMicroelectronics(図1)と、8Gbpsと高速のSerDesを開発したイスラエルのValensを紹介しよう。 [→続きを読む]

Texas Instruments(TI)が将来のクルマに向け車内用のレーダーセンサチップ「AWRL6844」と、リッチなオーディオを聞くためのチップ「AM275x-Q1」、「AM62D-Q1」、をリリースした。車内用に力を入れるのは、子供の置き去りやシートベルトなどの検出にこれまでのように多数のセンサを使わずに高集積の1チップで処理するなど車内環境を改善するためだ。 [→続きを読む]

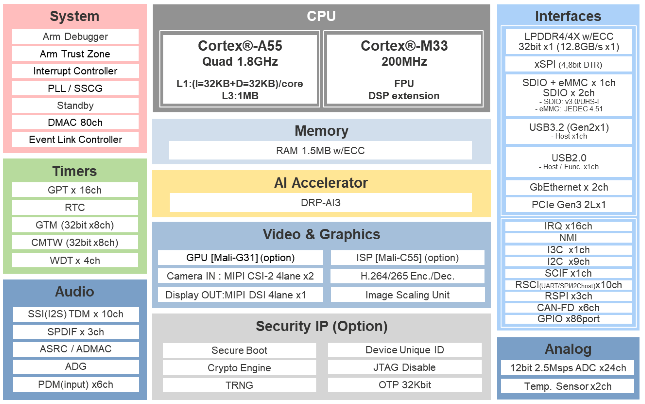

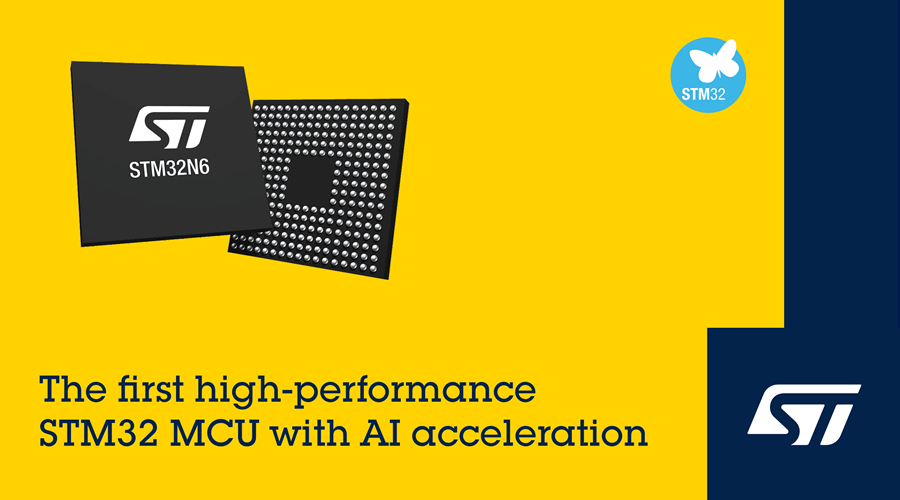

STMicroelectronicsは、ニューラルプロセッサを集積したマイコンを製品化した。AI性能600 GOPS(Giga Operations per Second)、その電力効率は3 TOPS/Wとなっており、AI性能重視とはいえISP(画像処理プロセッサ)やコーデックなども集積したSoCライクなマイコンとなっている。ここまで高性能な画像を対象としたAIプロセッサをマイコンに組み込んだのはなぜか。 [→続きを読む]

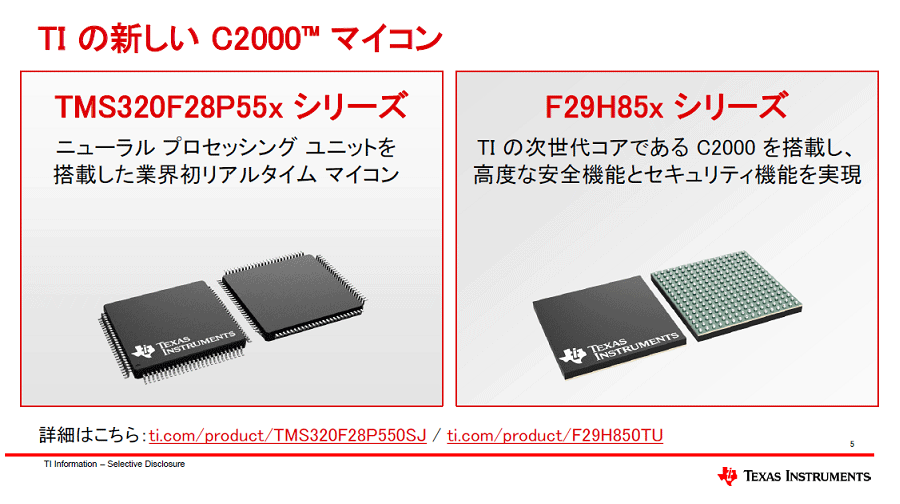

Texas Instruments(TI)は、AI処理を行うNPU(ニューラルプロセシングユニット)を集積したマイコン(マイクロコントローラ)と、DSPコアを2個搭載したマイコンを開発、受注活動に入った。前者のTMS320F28P55xシリーズと後者のF29H85xシリーズは、共にリアルタイム制御可能なマイコンである。産業用ロボットやソーラーパネルの故障検出用などを想定している。 [→続きを読む]