STMicroelectronics、Valens、次世代クルマ向けシステムを展示

オートモーティブワールド2025では、半導体メーカーが単なるパワー半導体を展示するのではなく、実際のEV(電気自動車)に組み込む装置の能力を示すというブースが目立った。これからのクルマのテクノロジーに使えるレベルの能力を見せつけた。その中から事例としてSiCパワー半導体のスイスのSTMicroelectronics(図1)と、8Gbpsと高速のSerDesを開発したイスラエルのValensを紹介しよう。

図1 STMicroelectronicsが展示した模型

SiCパワー半導体の市場シェアでトップを行くSTMicroelectronicsは、SiCのさらなる普及に向け、SiCパワー半導体を組み込んだ装置を展示会などでデモしてきた。2024年は300kWのインバータや22kWのOBC(オンボードチャージャー)などのハイエンドの装置を見せてきたが、今年は普及帯の装置にもSiCを使って小型になるような装置を展示した。

OBCは回生ブレーキなどからバッテリを充電するための装置で、今年は800Vで11kWの装置をデモした。水冷で動作するレファレンスデザイン(ボード)は小型化を狙った。またローターには、EV車の効率が悪くなることがある永久磁石を使ったモーターではなく、巻線型の磁石を使う例を示した。永久磁石ではローターを回転させると逆起電力が発生し損失を生じるという。ユーザー(OEM:自動車メーカー)ごとにインターフェイスが異なるためカスタマイズしたトラクションインバータモジュールを販売する。SiCの普及に向け100〜150kW用のインバータとする。

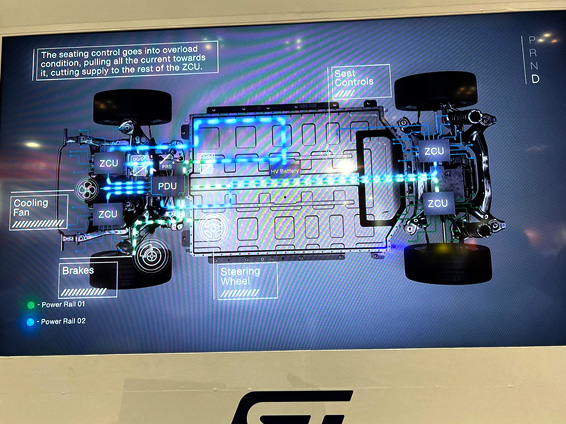

クルマの未来はゾーンアーキテクチャになるとして、電力分配に関しても、故障した場合の対策についてソリューションを提供する。スマートパワー分配と呼ぶこのシステム(図2)にはPDU(Power Distribution Unit)があり、ゾーンアーキテクチャを想定している。EVは400Vや800Vなどの高電圧から、シートの移動や小型モーターを利用する12Vあるいは48V系のシステムに向けDC-DCコンバータなどで降圧する。

図2 パワーもゾーンアーキテクチャへの搭載事例を示す 写真はシート移動調整回路が切れた場合の迂回路によるシステムの保護

もしシート制御の機能が壊れたり、DC-DC-コンバータが故障したりすると、流れている大電流をパワーリレースイッチなどで電流を別ルートに流したり、あるいは電流そのものを遮断してしまう必要がある。ここでは機構部品を使うことが多かったが、これからは応答速度がマイクロ秒と高速のMOSFET、バリスタなどの電子ヒューズを使うようになるという。

次世代のクルマ作りでは、いくつかのECUをまとめたゾーンコントローラ(ZCU)も欠かせない。STが示すゾーンコントローラは、フロント側とリア側に置かれており、その先には万全のセキュリティに対処する中央コントローラがある。それでも破られたときに備えて、ZCUにも暗号化回路やHSM(ハードウエアセキュリティモジュール)回路を搭載している。ZCUとしてSTが提案するのはStellarマイコンSRG7/G6である。ここではArmCortex-R52を6コア集積しており、Ethernet、CAN-FD、LINネットワークなどを通るデータをセキュアにラウティングするようなアクセラレータも集積している。

こうやって見てくると、STはSiCパワー半導体だけではなく、ZCUなどの高度なマイコンも設計していることがわかる。パワー半導体、ドライバーIC、マイコン、セキュリティなどをチップセットとして提供できるという強みがある。

量産化に近づくValensチップ

これからのクルマにはやはり映像処理も重要になる。カメラで撮った映像を処理してAIで画像を認識したり、合成したりするような場合、カメラから処理するECUやZCUまでの伝送区間を、画像信号を劣化させずに送ることが望ましい。それもできるだけ1本の信号線で送ることがクルマの軽量化につながる。1台のクルマにカメラは7〜8台搭載されるからだ。一般のクルマでさえイメージセンサから処理するECUまで数メートル離れているが、大きなトラックやバスとなるとバックモニターカメラから運転台までの距離は10メートル程度にもなる。

イスラエルのValens社は、16Gbps(Giga Bits Per Second)の高速信号を10メートル送れるという実力を示してきたが(参考資料1)、このほど製品化にこぎつけた。細い同軸ケーブルタイプからTwisted pair line(より対線)まで最大4Gbpsから8Gbpsまで揃えた。商品化するチップセットは、VA7000シリーズでMIPI A-PHY仕様で構成されたSerDes(Serializer+Deserializer:並列信号と直列に直す、またはその逆)である。信号を送る側のチップは並列信号を直列に変換し、1mm角のチップでTSMCの16nmプロセスで製造する。信号を受け取る側のチップは直列信号と並列に変換する6mm角のチップである。

このチップに搭載するMIPI仕様は、もともと携帯電話のカメラからプロセッサへ画像データを伝送するために用いられてきた。画像伝送にとってはなじみ深い仕様である。Valensはこれをビデオ会議用や医療用、工業用へと広げたいという狙いがある。このため、業界の枠を超えたクロスインダストリとして拡大したい、と同社の日本法人であるバレンズジャパンの井口信太郎ジェネラルマネージャーは述べる。そこで、VA7000の実力を示すデモを展示した。

まず、ノイズを高めた環境を作り、その中を通ってデータを受信するデモ(図3の左)や、ノイズ環境の良いところを通る場合は安価な非シールド線でも十分伝送できるデモ(図3右)などをみせた。

図3 Valensのデモ EMC耐性に強いことを示すデモ(左)と安価な非シールド線でも4Gbps伝送が可能なデモ(右)

さらに応用分野を広げるためのMIPI A-PHY規格の仲間作りにも力を入れている。欧州で自動車メーカー3社に採用が決まり、8Mピクセル画像を8Gbpsで伝送するチップはエンジニアリングサンプル出荷の段階から間もなく量産へと移行するという(井口氏)。規格の仲間には、センサメーカー、カメラメーカー、受信する画像処理チップメーカー、ケーブルメーカーなどが参加する。具体的には、ソニーセミコンダクタソリューションズ、Mobileye、Qualcomm、G-Pulse、ホシデン、住友電工などの名が上がっている。

参考資料

1. 「ノイズに強いSerDesチップの技術をValensが明らかに」、セミコンポータル、(2024/10/16)