2025年10月28日

|服部毅のエンジニア論点

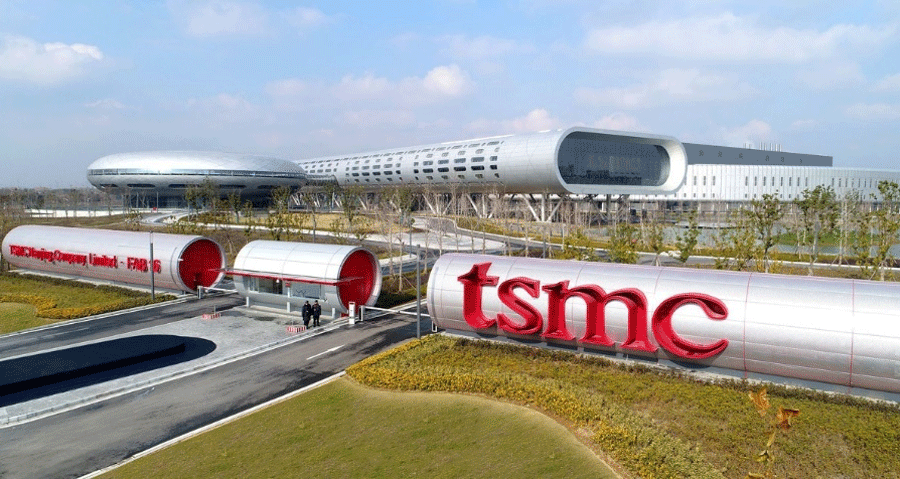

台TSMCが発表した2025年第3四半期(7〜9月期)の決算概要によると、売上高は前年同期比30%増、前四半期比6%増の9899億台湾ドル、純利益は前年同期比39%増、前四半期比14%増の4523億台湾ドルと、いずれも四半期ベースでは過去最高を記録した。このため、同社は2025年通期の売上高ガイダンスを前年比30%半ばに上方修正した(参考資料1、2)。同社の絶好調の決算説明会(図1)での同社C.C. ウェイ(魏哲家)会長の生の声(参考資料3)を誌上実況して、Wei氏が熱く語る同社の最新の戦略や計画を検証してみよう。

[→続きを読む]

2025年10月 9日

|服部毅のエンジニア論点

米国半導体工業会(Semiconductor Industry Association)は、2025年8月の世界半導体売上高(3ヵ月移動平均)が前年同月比21.7%増649億ドルだったと発表した(図1)(参考資料1)。このところ、前年比20%前後の成長が毎月続いており、世界半導体市場は好調な状況が継続している。

[→続きを読む]

2025年9月26日

|服部毅のエンジニア論点

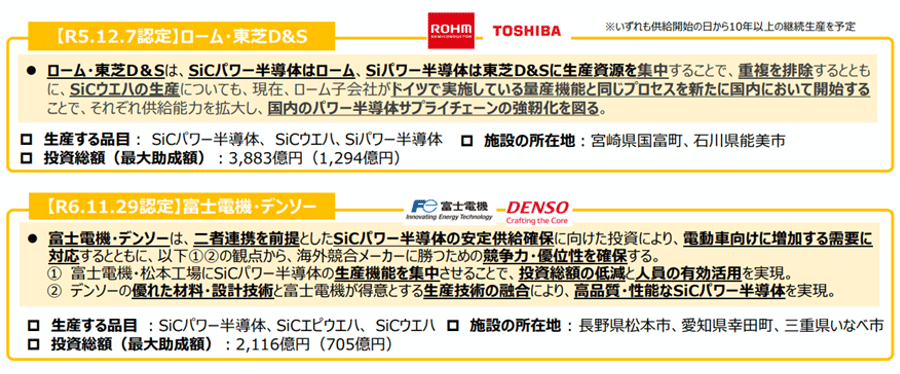

「パワー半導体は日本の強み!だけど漂う日の丸半導体凋落の既視感」というブログを本欄に掲載して警鐘を鳴らしたのはちょうど今から3年前のことだ(参考資料1)。パワー半導体(図1)は、30年以上に渡り凋落し続けてきた日の丸半導体の「最後の砦」として産業再建の柱になることが期待されてきた。日本を代表する半導体メーカーは、DRAMやロジックからは撤退してもキャッシュカウのパワー半導体だけは手放さなかった。

[→続きを読む]

2025年9月10日

|服部毅のエンジニア論点

米国政府は、8月末に韓SamsungとSK hynixとIntel Semiconductor (Dalian)(SK hynixが完全買収の途中のIntel 大連NANDフラッシュメモリ工場)に対して、必要不可欠な半導体製造装置を自由に出荷することを認める措置である「認証エンドユーザー」(VEU)と呼ばれるプログラムにおける特例措置を撤回したと通知したが、9月初めには、台TSMCに対しても同様なVEU特例装置を撤回した(図1、参考資料1、2)。

[→続きを読む]

2025年9月 5日

|服部毅のエンジニア論点

Intelは、トランプ政権が自社株式の1割を取得することによって生じるリスクや現在開発中のIntel 14A (いわゆる1.4nmプロセス)に大口顧客を獲得できない場合に開発・製造を中止する際のリスクを分析し、米国証券取引委員会(SEC)に報告していたので、ここに紹介しよう。

[→続きを読む]

2025年8月19日

|服部毅のエンジニア論点

Appleは、8月6日に、半導体サプライチェーンおよび先進的な製造業の米国本土回帰のための今後4年間の投資額を当初の5000億ドルから1000億ドル引き上げ6000億ドル(約88兆円)とする計画を発表した(参考資料1)。同社は「Appleアメリカ製造プログラム」を発足させ、今回の1000億ドルの追加投資では新たに以下の10社と協力関係を新規ならびに拡大する取り組みも含まれているとする。

[→続きを読む]

2025年8月 7日

|服部毅のエンジニア論点

去る7月17日に開催されたTSMCの2025年第2四半期決算説明会(中国語の名称は、「積電公司法人説明會」)(参考資料1)において、同社の会長兼最高経営責任者(CEO)のC.C.ウェイ(魏哲家)氏が、TSMCのグローバル製造拠点および最先端技術ノードの最新情報について詳細に説明した(参考資料2)。その後、ウェイ会長は、世界中の著名銀行・証券会社のアナリストの質問に答えたので(図1)、その模様を実況し、同社の戦略を探ることにしよう。

[→続きを読む]

2025年7月29日

|服部毅のエンジニア論点

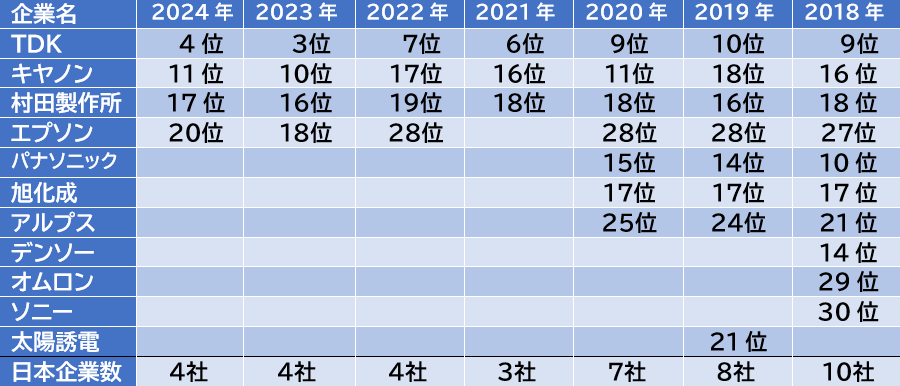

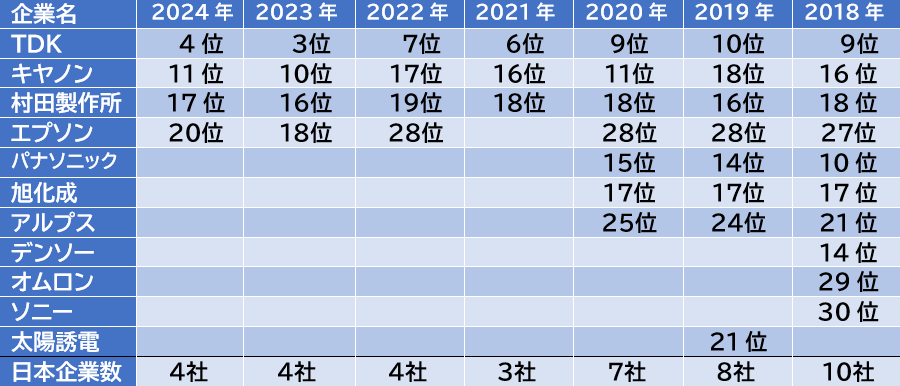

フランスのMore-than-Moore半導体の市場動向調査を得意とするフランスのYole Groupは、2024年の世界MEMSサプライヤ売上高ランキング・トップ30を発表した(図1)(参考資料1)。30社の地域別・国別内訳は、北米14社、欧州8社、日本4社、中国4である。日本が一国だけで集計されているのは、かつて日本の企業が2桁エントリしてMEMS大国だった名残りであり、中国は、MEMSベンダーが次々と誕生しており、これから続々エントリしそうな状況にあるからであろう。

[→続きを読む]

2025年7月15日

|服部毅のエンジニア論点

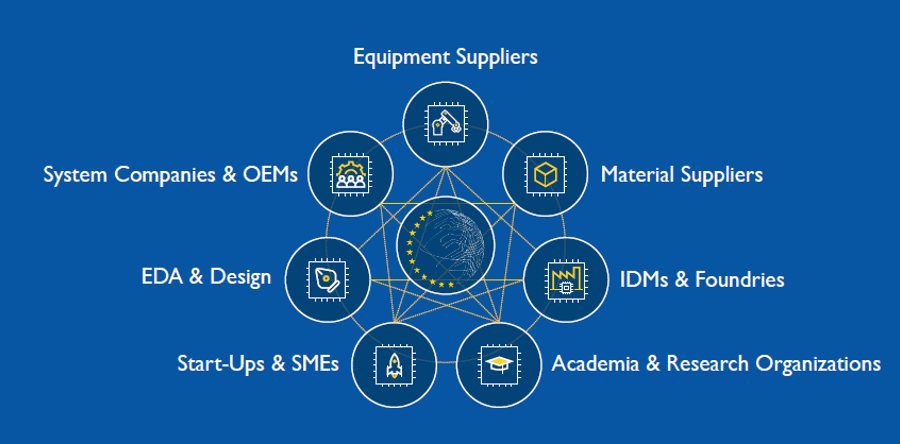

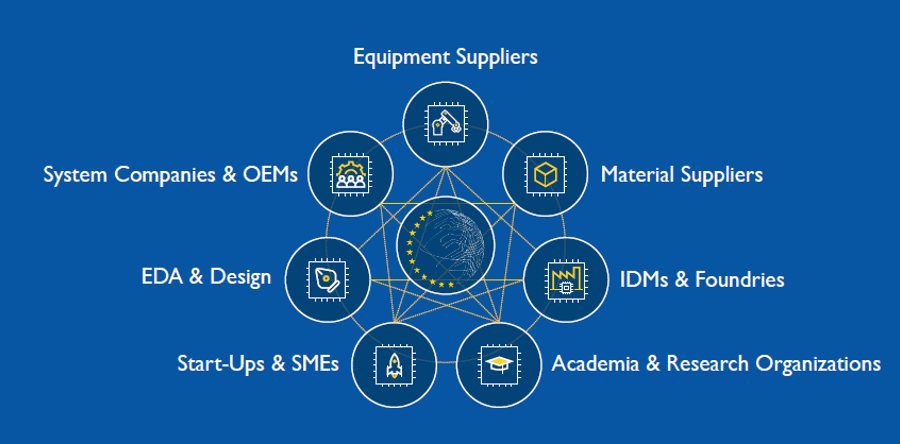

2nmおよびその先のデバイスの試作ラインを欧州連合(EU) 圏に設置して最先端デバイスの設計・開発・試作・応用のエコシステムを構築し、欧州における半導体産業を活性化する「NanoICプロジェクト」をご存じだろうか(参考資料1)。去る5月下旬に、EU加盟各国からNanoIC プロジェクト関係者がベルギーに集まり、このプロジェクトの決起大会ともいうべき「NanoIC Workshop」が開催され、プロジェクトの計画や進捗状況が報告された。

[→続きを読む]

2025年7月 2日

|服部毅のエンジニア論点

ベルギーの独立系最先端半導体・デジタル技術研究機関であるimecは、去る5月下旬にベルギー・アントワープで年次イベント「imec Technology Forum (ITF) World 2025」 を開催し、世界中から2000人を超える人々が参集した。今年のテーマは「Setting the stage for AI-driven digital transformation(AIが主導するデジタルトランスフォーメーション(DX)の基盤を築く)だった。今回のフォーラムでは、世界中の主要半導体・IT企業の幹部が次々登壇し、AIに関する各社の展望を披露した。

[→続きを読む]