Intel 18Aは年末までに量産開始、Intel 14Aは2027年にリスク生産

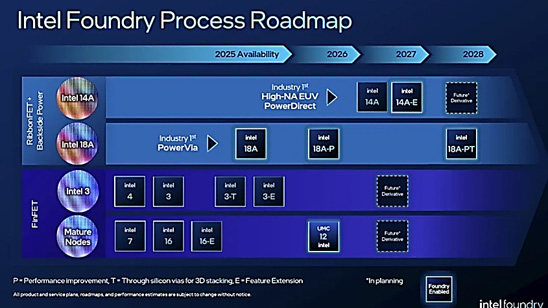

前回はTSMCの2nmや1.4nmプロセスの量産計画について紹介したので(参考資料1)、今回は、TSMCへの生産委託パートナーでもありライバルでもあるIntelの計画を紹介しよう。TSMCは、4月23日にシリコンバレーの中心地であるサンタクララコンベンションセンターで開催されたTSMC North America Technology Symposium 2025で、 1.4nmプロセス(TSMCでは「A14」と呼んでいる)の概要を発表した。これに対して、Intelは、4月29日に隣町のサンノゼコンベンションセンターでIntel Foundry Direct Connectというイベントを開催し(参考資料2)、ロジックプロセス微細化のロードマップ最新版(図1)を示すとともに、1.4nmプロセス(「Intel 14A」)の概要の発表を行った。

図1 Intel Foundryのプロセスロードマップ最新版 出典:2025年4月29日に米国で開催されたIntel Foundry Direct Connectにて筆者撮影、以下すべて同じ

Intel CEOに新たに就任したリップブー・タン(Lip-Bu Tan)氏は、ファウンドリビジネスの成功に尽力を尽くすと宣言し、「Intel 18A 」(いわゆる1.8nmでTSMCのN2(2nm)に相当)と「Intel 14A」(1.4nm)プロセスでファウンドリビジネスの勝負に賭けると強調した(図2参照)。

図2 Intel 18Aと14Aでファウンドリ事業の勝負に賭けると宣言するIntelの タンCEO

出典:筆者撮影

Intel 18Aの進捗:2025年末までにアリゾナ工場で量産開始

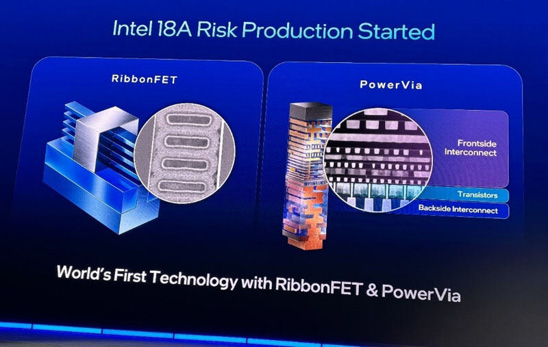

「Intel 18A」は、同社にとって初めてとなるRibbon FET(一般には、GAA(ゲート・オール・アラウンド・ナノシート FETとして知られる構造)と世界初採用の裏面電源供給技術PowerVia(一般にはBackside Power Deliveryと呼ばれる技術)(図3)を採用した、インテルのファウンドリ事業本格参入の最初のプロセスノードである。「ファウンドリ事業の成否をかけた重要なノードである」と同社経営陣は言う。現在、オレゴン工場で少量生産段階にあり、目標にしている性能の90〜95%を実現しており、今年の後半には目標に達する見通しだという。製造歩留まりも着実に上昇傾向にあり、2025年第4四半期末までには量産を開始できる見込みだという。

図3 Intel 18Aに初めて採用されるRibbon FETとPowerVia 出典:筆者撮影

Intel 18Aは、Intel 3 (いわゆる3nm)に比べて、単位電力あたり性能が15%向上し、チップ密度が3割増加する。Intel 18Aは、同社の次世代SoC「Panther Lake」に利用されることがすでに決まっており、Intelの製品部門にとっても重要なプロセスノードであるが、業界のうわさでは、2025年内の出荷はごく一部に限られ, 本格的な出荷は2026年に入ってからだという。

Intel 18Aの新たな派生プロセス「Intel 18A-P」は顧客層の多くを対象に、性能向上(Intel 18Aに比して8%向上, チップ密度は変化なし)を目的に設計され、現在、Intel 18A-Pの初期段階のウェーハのリスク製造を始めているという。Intel 18A-PはIntel 18Aとの設計ルールの互換性確保を予定し、IP/EDAパートナーはこの派生プロセス用に製品のアップデートを開始している。量産は2026年見込み。

今回新たに明らかにされた「Intel 18A-PT」は、Intel 18A-Pの性能と電力効率の進化を基盤とした、新たな派生品である。同じTSVの仕組みを採用しているIntel 3Tと比べて性能は20〜25%向上し、チップ密度は25〜35%増加するという。量産は2028年に予定している。

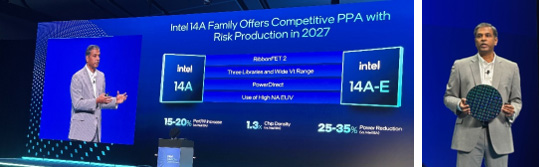

Intel 14Aの進捗:高NA EUVを採用して試作中、2027年にリスク生産

Intel Foundryは、Intel 18Aの後継となるIntel 14Aプロセス技術も世界初となる高NA EUVリソグラフィを用いて開発・試作中で(図4)、Intel 18Aに比べて単位電力当たりの性能は15〜20%向上し、消費電力は25〜35%削減可能だという。チップ密度は3割増加するという。すでに主要顧客と連携を開始しており、Intel 14A Process Design Kit(PDK)の初期バージョンを提供し、複数の顧客企業がこの新しいプロセスノードを採用したテスト用チップを構築する意向を表明しているという。Intel 14Aでは、Intel 18Aのバックサイド給電テクノロジー「PowerVia」に基づいて構築された、直接接触型の給電テクノロジー「PowerDirect」の採用を予定している。2027年にリスク生産を開始する予定だという。

図4 Intel 14について説明し(左)、14Aプロセスを採用して試作した300mmウェーハを手にするIntel EVPのナガ・チャンドラシーカラン氏(右) 出典:筆者撮影

Intel18A/14Aの製造体制

Inteは、アリゾナ工場内に新設された最新鋭のFab 52で、Intel 18Aプロセスの全製造工程の調整を無事に終え、初ロットのウェーハプロセスが完了したところだという。米国内での最先端Intel 18Aウェーハ製造体制の年内確立に向け順調に進捗しているとIntel Foundryの経営陣は強調していた。Intel 18Aの少量生産はIntelのオレゴンの製造施設で開始され、アリゾナの製造施設でも今年第4四半期に開始される予定である。一方、Intel 14Aは、現在、オレゴンの開発・試作ラインで初期の試作段階にあるが、2027年にはオレゴン工場でリスク生産を始める予定だという。

Intel 18AとIntel 14Aは研究開発からウェーハ製造、アセンブリまですべて米国国内だけで完結するので、トランプ政権による半導体関税の影響は受けないだけではなく、トランプ政権の「半導体製造の米国回帰戦略」に沿っていることをIntel経営陣は強調していた。

果たして計画通りに製造できるのか?

TSMCのN2プロセスの試作段階での歩留まりはすでに70%台に達しているとうわさされているのに対して、「Intel 18Aの歩留まりは向上途上にあるがまだ量産できるまでには達していない」(Intel EVP兼Foundry CTO/COOのナガ・チャンドラシーカラン氏の話)。TSMCの14Aは2028年量産と発表されているのに対して、Intelは2027年にリスク生産と発表しており、量産については言及していない。社運を賭けている18Aについては、前述したとおり、目標の性能をまだ達しておらず、歩留まりも量産するに足るレベルに達していないため、大口顧客獲得に苦戦しているとのIntel CFOの発言を一部のメディアが伝えている(参考資料3)。

数カ月前にMicron Technologyから転職したチャンドラシーカランEVPは、Intelにとって顧客の信頼を獲得するには、「Predictability」と「Affordability」が極めて大切だと何度も繰り返していた。つまり、量産や出荷時時期を正確に予測し、そのロードマップに沿って量産し、きちんと顧客に手渡せなければ、顧客の信頼を失うということだ。今後計画通りに微細化を進められなければ生き残れない瀬戸際にあることはIntelの新経営陣も自覚しているようだ。

先行するTSMCにやや遅れてIntel、さらには韓Samsungが加わって、2nmの量産が年末までに始まろうとしている。すでに三つ巴の2nm受託生産の熾烈な顧客獲得競争が始まっている。

参考資料

1. 服部毅、「TSMCが2nmプロセスを今年後半に量産開始、1.4nmは2028年量産へ」 、セミコンポ―タル、(2025/05/13)

2. 服部毅、「Intelがファウンドリ事業への注力姿勢を表明、顧客第一主義への変革に挑む」、マイナビニュースTECH+、(2024/05/09)

3. "Intel has limited customer commitments for latest chip manufacturing、Intel CFO says"、 Reuters配信ニュース、(2025/05/14)