製造装置・材料の展示会から半導体総合技術展に変わってきたセミコンJ

半導体製造装置や材料の展示会であるセミコン・ジャパンが半導体総合展の様相を見せてきた。DAC(設計自動化会議)というEDA(電子設計自動化)産業がSEMIの中に組み込まれ、半導体設計と製造が近づいている。先週開催された2024年のセミコンは、海外からはIPベンダーやファブレス半導体企業なども参加するようになった。ラビダスのようなファウンドリも昨年に続き出展社側に来ている。 [→続きを読む]

» セミコンポータルによる分析 » 産業分析

半導体製造装置や材料の展示会であるセミコン・ジャパンが半導体総合展の様相を見せてきた。DAC(設計自動化会議)というEDA(電子設計自動化)産業がSEMIの中に組み込まれ、半導体設計と製造が近づいている。先週開催された2024年のセミコンは、海外からはIPベンダーやファブレス半導体企業なども参加するようになった。ラビダスのようなファウンドリも昨年に続き出展社側に来ている。 [→続きを読む]

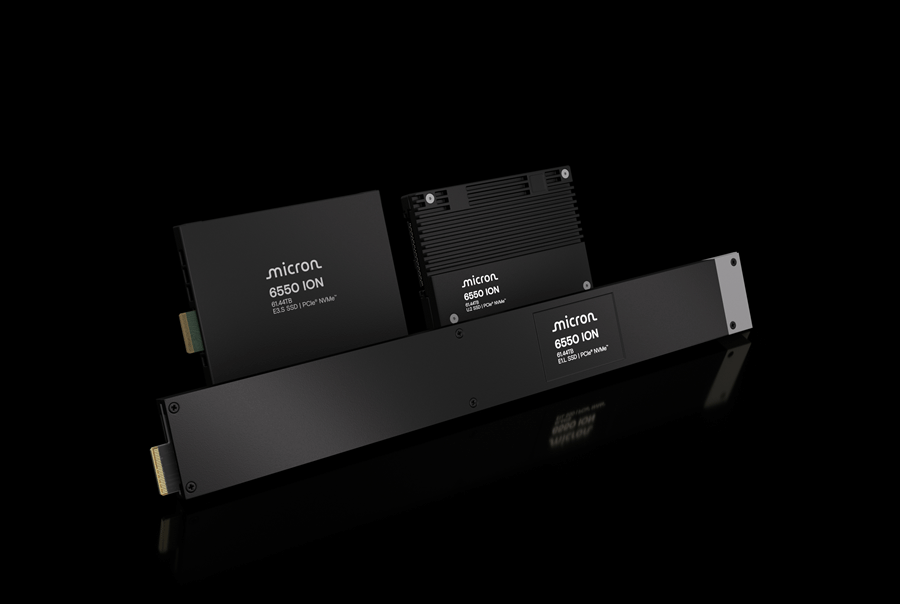

韓国SK hynixがこれまで最高層数となる321層のNANDフラッシュの生産を2025年前半に開始すると発表、米Micron Technologyは従来製品の20%消費電力の低い60TB(テラバイト)のSSD(半導体ディスク)を開発、顧客向けの認証プロセスを開始した。共にTLC(3ビット/セル)方式のNANDフラッシュで、今後の市場回復に向けて新製品を出してきた。 [→続きを読む]

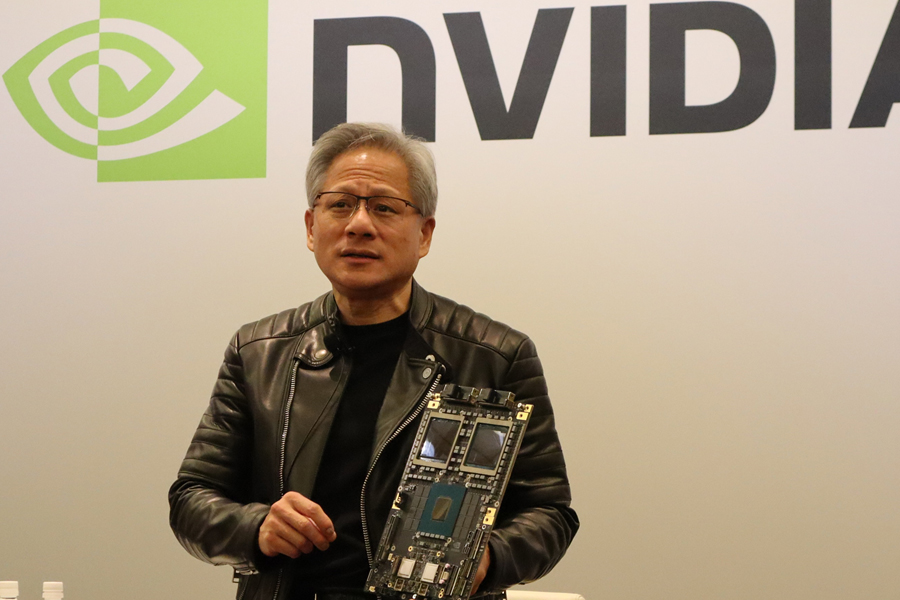

NvidiaのCEO、Jensen Huang氏(図1)がNvidia AI Summitで来日、日本がAIで勝つための「秘策」を示唆してくれた。Nvidiaは、日本全国にAIグリッドを構築するというアイデアでソフトバンクと提携した。また、日本では3000社がNvidiaのチップを使っていることを12日のプレビュー会見でシニアVPのRonnie Vasishta氏が明らかにした。日本とNvidiaのつながりは意外と深そうだ。 [→続きを読む]

基地局を設置している通信機器産業は不況からまだ抜け出せない状況だが、独自SoC設計は進化を続けている。スウェーデンのEricssonは、このほど5Gを進化させるための独自半導体SoC「Ericsson Silicon」をMassive MIMO機器の中で少なくとも5種類開発していることを明らかにした。それも3nm、4nm、5nmなどの最先端技術を伴っているという。 [→続きを読む]

カーエレクトロニクスが転換期に来ている。従来の制御系からIT化・デジタル化が進展してきたことで、「IT立国」台湾の出番がやってきた。10月30日には日本と台湾のコラボレーションを目的とする「日台産業連携架け橋フォーラム in 東京」(図1)が東京のホテルオークラで開催され、台湾が自動車産業へ乗り出してきたことが明白になった。半導体ではnmオーダーのプロセスが求められる。 [→続きを読む]

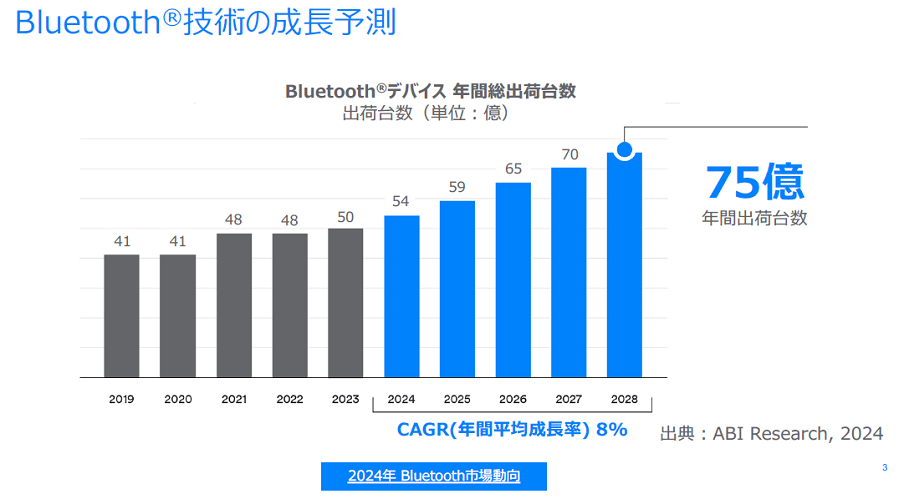

Bluetooth無線通信規格に、また新しい応用が出てきた。これまでマウスやキーボード、イヤフォンなど手軽な短距離無線を中心に広がってきたが、データレートを落とした長距離無線やIoTセンサ向けのメッシュネットワーク、一斉送信させるブロードキャスト機能、電子値札デバイス、位置検出などの機能を追加してきた。ここにチャネルサウンディングと呼ばれる測距機能が加わった。 [→続きを読む]

パワー半導体技術が活発になっている。Texas Instrumentsは、テキサス州ダラス工場に加え、日本の会津工場でもGaNパワー半導体の工場を稼働させたことを発表した。ダラスのGaN第1工場だけでなく会津の第2工場がフル生産するようになると生産能力は4倍になるという。またInfineon Technologiesは厚さがわずか20µmのSi 300mmウェーハを使える生産を構築した。 [→続きを読む]

TSMCは、10月25日の午前中、東京六本木でTSMC 2024 Japan Open Innovation Platform Ecosystem Forumを開催、先端パッケージにおいてパッケージサイズが大きくなるにつれ、ストレスや割れの問題が大きくなることを定量的に示し、その解決策も示した。さらにチップ設計にAIを多用していることも明らかにした。 [→続きを読む]

Wi-FiやBluetooth Low Energy(BLE)、IoTなどエッジでのワイヤレス通信チップに強いノルウェーを拠点とするNordic Semiconductorが、日本での拠点を横浜から都内新橋に移し、日本市場に力を入れ始めた(図1)。このファブレス半導体企業は、2024年の1Q(第1四半期)にどん底を迎えたものの2Qでは回復基調に移り、さらに3Qではすでに大きく回復する見込みだという。 [→続きを読む]

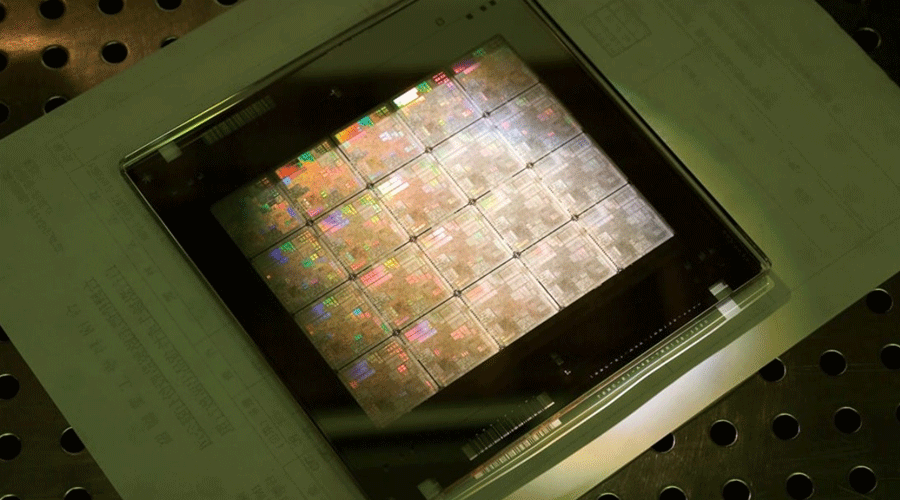

メーカーとサプライヤとの関係がひっくり返る事例がNvidiaとTSMCとの間に見られる。これまではファブレス半導体としてのNvidiaが設計したチップをTSMCが製造するという関係だった。今度はTSMCがメーカーとなり、プロセス中によく使うリソグラフィ工程でより正確なマスクを作製するための計算に、サプライヤであるNvidiaのGPUを利用するのだ。 [→続きを読む]