CEATEC、主役が総合電機から中堅やスタートアップに交代

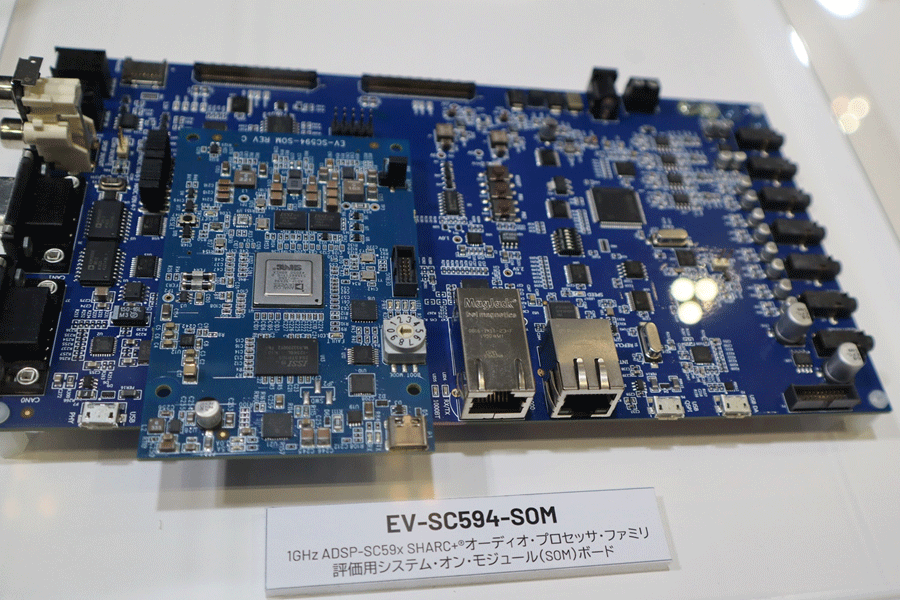

半導体産業が数十年ぶりに盛り上がっているのにもかかわらず、CEATECにおける半導体産業の位置づけがはっきりしない。大手半導体メーカーは、リクルーティングのための会社説明ボードを展示しているだけに留まり、実際に数小間のブースを出していたのはAnalog Devicesだけだった。それ以外の外資系半導体としても専用ブースではなく、何かのプロジェクトの中の一つにすぎなかった。 [→続きを読む]

» セミコンポータルによる分析 » 産業分析

半導体産業が数十年ぶりに盛り上がっているのにもかかわらず、CEATECにおける半導体産業の位置づけがはっきりしない。大手半導体メーカーは、リクルーティングのための会社説明ボードを展示しているだけに留まり、実際に数小間のブースを出していたのはAnalog Devicesだけだった。それ以外の外資系半導体としても専用ブースではなく、何かのプロジェクトの中の一つにすぎなかった。 [→続きを読む]

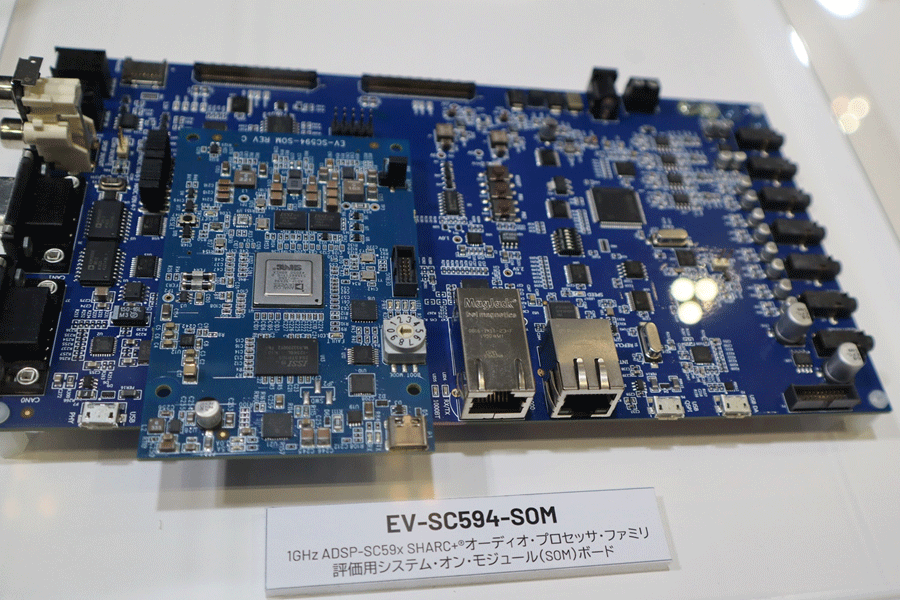

近距離無線通信の代表的な技術であるBluetoothが無線のマウスやキーボード、ワイヤレスイヤホンなど生活に密着した無線技術を超えて、医療ヘルスケアのウェアラブルや、タグトラッキング、電子棚札(ESL)、同時ブロードキャストAuracast、デジタルキー、高精度の測距技術など様々な応用に使われ成長している。2029年には年間77億台のデバイスの出荷が見込まれている(図1)。 [→続きを読む]

ベルギーの半導体研究所imecが主導する次世代自動車用チップレット計画ACP(Automotive Chiplet Program)に、GlobalFoundries、Infineon Technologies、Silicon Box、STATS ChipPAC、日本のティアフォーが参加した、とimecが発表した。自動車産業向けの要求に沿った先端チップレットのアーキテクチャを開発、採用するための組織だ。日本のASRA(自動車用先端SoC技術研究組合)はどうするか。 [→続きを読む]

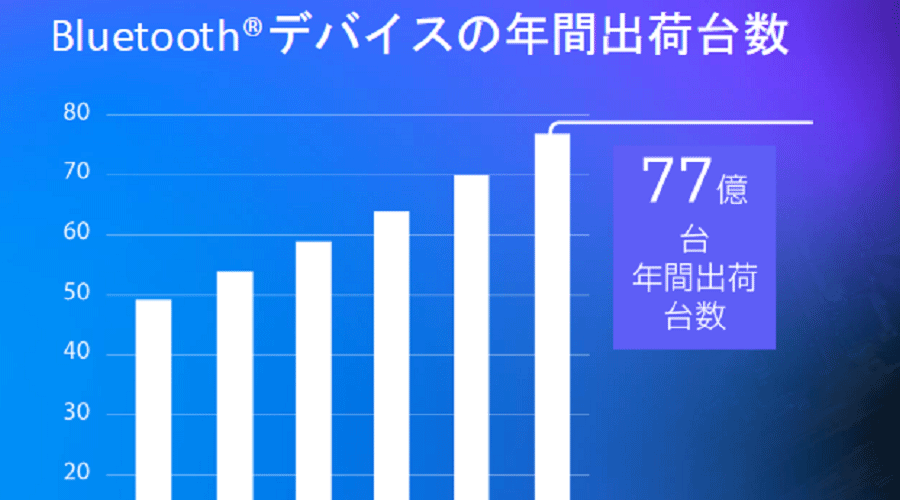

SiCパワーデバイスの基板やデバイスを提供していたWolfspeedが再起動する。2025年6月に日本の民事再生法に相当する米連邦破産法第11条(通称チャプター11)の適用を申請、以来再建の道を歩んできたが、このほど財務の再構築を成功裏に終えた。フリーキャッシュフローの自己資金を元にSiCの200mm垂直統合ラインを活用していくという。 [→続きを読む]

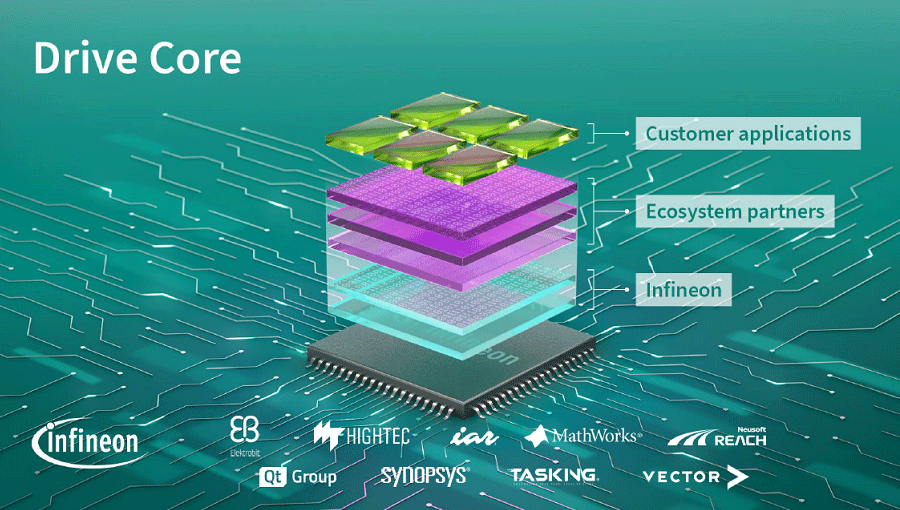

Infineon Technologiesがクルマ向けのマイコン(マイクロコントローラ)にRISC-Vを導入すると4月に言明してから(参考資料1)半年、日本でもRISC-Vに興味を示す企業が増えたようだ。これまで組み込み関係の展示会でのRISC-Vブースは閑散としていたが、このほど開催したInfineon RISC-V Seminarでは350名が登録、300名以上が参加した。「これほど多くの人たちが関心を寄せてくれた」とインフィニオンジャパンの神戸肇社長は感激した。 [→続きを読む]

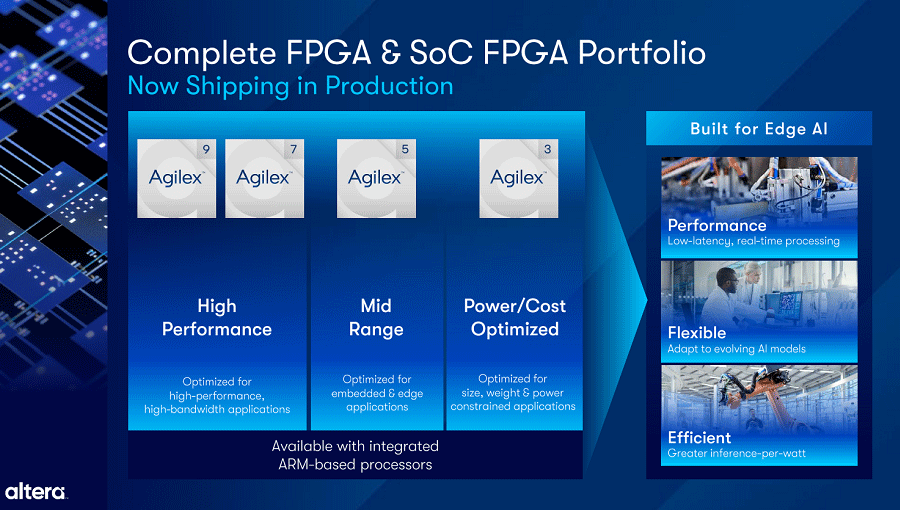

FPGAメーカーのAlteraがIntelから2025年3月に独立したが(参考資料1)、実質的にIntelの子会社だった。このほどファンドのSilver LakeがAltera全株式の51%を購入、Intelの株式は49%になり、Intelは少数株主となりAlteraはほぼ完全独立になった。CEOのRaghib Hussain氏および日本法人社長のSam Rogan氏(図1)と共に新生Alteraを紹介した。 [→続きを読む]

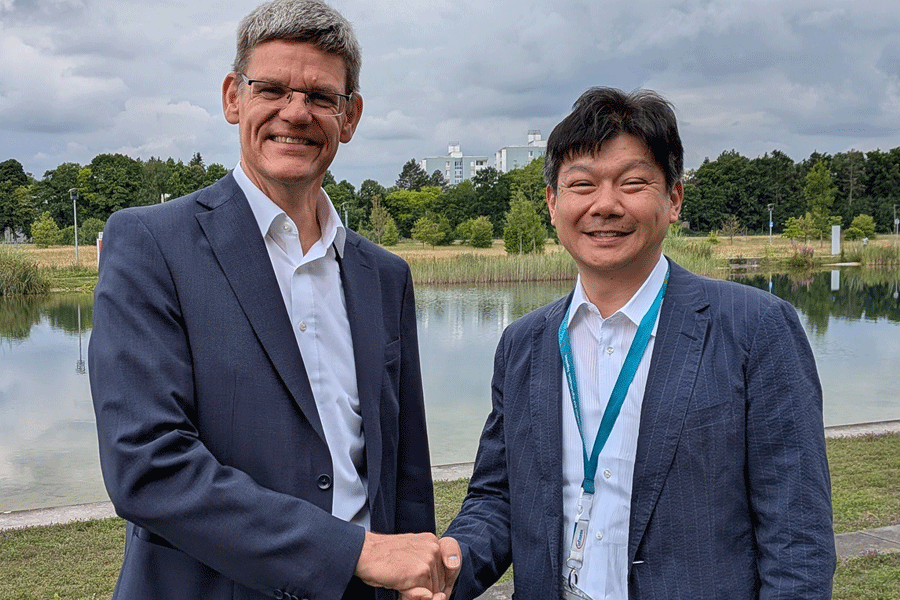

Infineon TechnologiesとロームがSiCパワー半導体のパッケージを共通にするための合意に達し、MoU(Memorandum of Understanding)を結んだ。Infineonはさまざまな形の表面実装パッケージを持っており(参考資料1)、ロームはハーフブリッジ構成のSiCモジュールDOT-247(挿入型)を持つ。互いにパッケージのポートフォリオが拡大すると共にセカンドソースを顧客に訴求できる。 [→続きを読む]

MEMSでトップシェアのBosch Sensortecは、年間10億個以上のインテリジェントMEMSセンサを出荷できるようになり、あと5年の2030年までに累計100億個にする目標を掲げた。Bosch内の小さなグループとして出発したBosch Sensortecは、創業20年で今やMEMS出荷額でトップになった(図1)。今後もエッジAIのセンサをスマートフォンやウェアラブル、ヒアラブル、スマートホームに注力していく。 [→続きを読む]

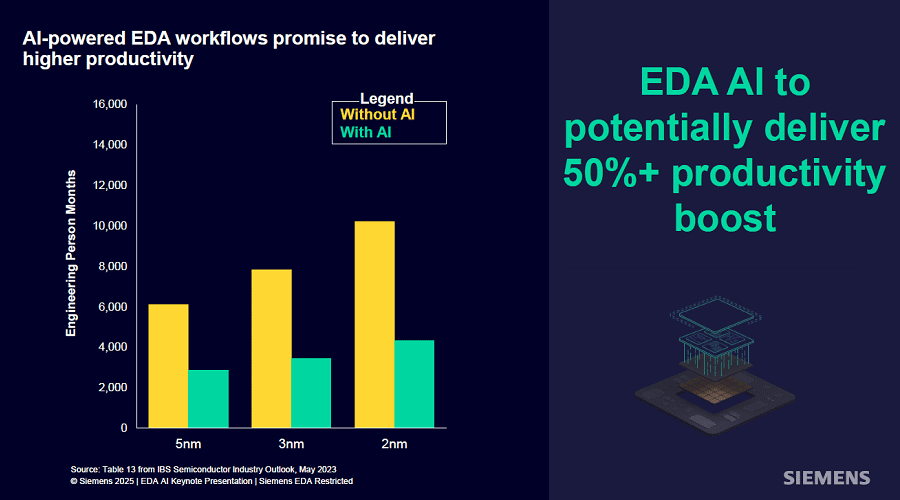

「半導体をけん引するこれまでの4つの波からAIという5番目の波を迎えるようになった」と9月5日、東京品川で開催されたSiemens EDA Tech Forum 2025 Japanにおいて、Siemens EDAのAIおよびSolido Custom IC担当のシニアVP兼ジェネラルマネージャーのAmit Gupta氏(図1)は述べた。これからは業務のワークフローにAIをいかに活用するかでTime-to Marketが決まるようになる。Gupta氏はEDAにAIを活用することで工数が半減すると述べている。 [→続きを読む]

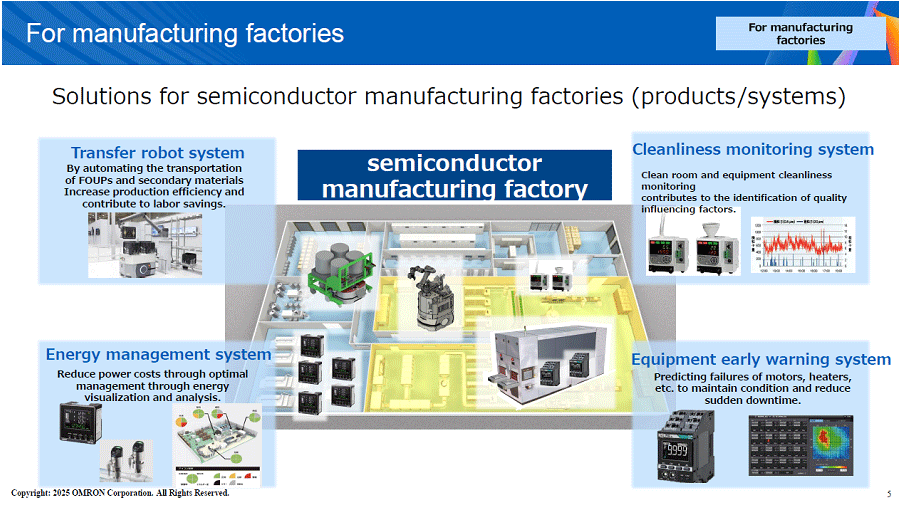

工業用のセンシングや制御機器に強いオムロンが半導体分野に力を入れる。会社として本格的に参入するため、半導体に特化した組織としてセミコンダクタ&インキュベーションセンタを2025年4月に設立した。同社は2021年、所有していた半導体工場をミネベアミツミに売却している。今なぜ半導体分野に再び進出するのだろうか。 [→続きを読む]