「難題にあたった時こそ原理原則に立ち返り未来を先送りしない」

東京工業大学が東京医科歯科大学と一緒になり、東京科学大学と名前を変えた。英語ではInstitute of Science Tokyoと呼ぶ。東京工業大学最後の学長だった益一哉氏(図1)が最終講義を行った。「未来を先送りしない」というタイトルの講義(講演)であり、ずっとアカデミアの分野を歩んできた同氏だが、産業界にも理解を示し、「新産業を興すことが東京工大の原点」だと話す。いくつかのエピソードを拾ってみよう。

図1 旧東京工業大学 益一哉学長の最終講義

益氏は、高等専門学校(高専)を出たあと東京工大に編入学し、博士課程まで進み工学博士号を取得した。その後、東北大学電気通信研究所の御子柴宣夫教授の研究室に所属、大見忠弘教授らと共にウルトラクリーンテクノロジーの仕事にいそしんだ。助手から助教授、教授になった後、東工大に教授として戻った。半導体集積回路の研究を進んだのち、2018年学長となった。学長を退任してからは2024年10月に産業技術総合研究所のG-QuATセンター長に就任した。

やはり学長になってからは大学という組織を考えるようになったという。「国立大学とは、研究と教育を行う組織である」と述べた後、「研究を行い、その成果を学術成果、社会実装、産業創出などのインパクトを社会にもたらすこと」と産業との係わりを強調した。

学長就任後の2019年に大学城下町という概念を打ち出した。これは東工大を中心にした大学城下町構想だった。大学がアイデアを出し試作できるスタートアップを創出するという考えで、企業と大学とのやり取りの多い、シリコンバレーをモデルにしていた。

東工大はTDKを起業させた大学でもある。加藤与五郎先生と武井武先生が研究していたフェライトという磁性体を民間に渡し、事業化させた。磁性体に強いTDKの誕生だ。そのような産学共同システムを考えていた。

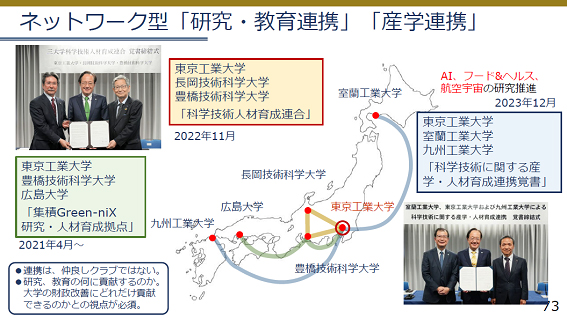

さらに、2023年には東工大だけではなく、全国の大学と手を結ぶような大学城下町2.0構想にバージョンアップした(図2)。2021年には「集積Green-niX研究・人材育成拠点」というテーマで豊橋技術科学大学、広島大学と連携した。2022年11月には長岡技術科学大学、豊橋技科大と「科学技術人材育成連合」を組み、23年11月には室蘭工業大学、九州工業大学と共に「科学技術に関する産学・人材育成連携覚書」を結んだ。

図2 大学同士の連携 出典:東京科学大学

一般に大学ではこれまで内輪的に研究していることが多く、産業界や教授同士の共同研究などはほとんどないのが実情だった。最近になってさまざまな大学との共同研究が行われるようになり、積極的に他大学と連携を図っている。

さらに、理系大学における女子学生の増加を図ろうとして女子枠、つまり学校推薦枠を設けた。従来通り、共通一次試験と二次試験での一般枠ももちろんある。これらはDE&I(Diversity, Equity and Inclusion)活動の一環である。

そして最後に東京医科歯科大学との統合を実現した。これにより、東京工業大学は東京科学大学となった。なぜ統合したのか。「産業を創ることこそが東工大の原点」という原理原則に立ち返った結果だという。日本の停滞の一つに大学も責任があると考え、やはり社会実装を念頭に置いた大学のあるべき姿になりうると益氏は考えた。

大学経営や大学改革を進めていくうえでさまざまな議論があり、未知の難題が出てくるようなときが多かった。このような時こそ基本に立ち返り、未来を先送りしない、という気持ちを持ち続けることが大事だと述べている。