AI時代のメインフレーム向けCPUとAIアクセラレータをIBMが開発

日本IBMは、AI時代に向けた初のメインフレームコンピュータ「IBM z17」を発表したが、ここに新しいCPUとAIチップを搭載した。CPUはIBM Telum IIプロセッサであり、AIチップ「IBM Spyreアクセラレータ」はドーターボードに組み込まれている。CPUは独自の「z/OS」で動作し、プロセッサチップ上には簡単なAIエンジン回路もある。

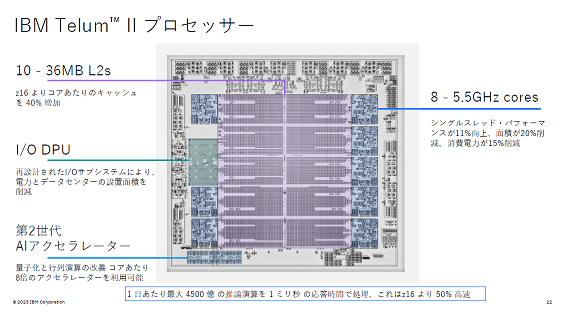

図1 IBMが開発したメインフレーム「IBM z17」向けのTelum IIプロセッサ 出典:IBM Corp.

IBMはメインフレームビジネスを企業の基幹システム向けと捉えており、特に大企業では社員の給与計算や交通費、出張費など経理処理や、キャッシュフロー状況や借入金とその返済などの財務処理などで使う大型の基幹システムとなる。もちろん、大人数が参加する全社のイベントなどでも活躍する。IBMはこういった基幹システムにもAIを導入することで業務効率を上げていくことを推進している。

新しいメインフレームではCPUプロセッサ「Telum II」を進化させただけではなくAI機能も追加した。そのAI機能はCPU(正確にはSoC)の中にもAIエンジンを入れた(図1)。これはレイテンシ(遅延)が強く求められる場合に使うためのもので、CPUチップ上に集積されているため、CPUとの距離が短いため短いレイテンシが強く求められる場合に使う。このCPUは、IBMの独自OSである「z/OS」で動くプロセッサで、Powerアーキテクチャではない。

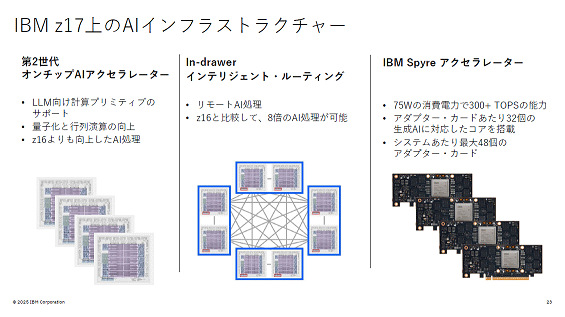

またこのCPUプロセッサには拡張性があり、最大8チップ(図2)までつなげられる。このチップには入出力制御可能なDPU(データプロセッシングユニット)インターフェイスも集積されており、CPUを8個並べる場合、DPUが交通整理を行う。

図2 拡張性のあるCPUプロセッサとAIアクセラレータ 出典:IBM Corp.

もっと規模の大きなAI応用ではSpyreアクセラレータを使う。IBMはその中身についてはあまり語らないが、生成AIに対応したコアを32個集積している。AI性能は300 TOPS(Trillion Operations Per Second)以上あり、その時の消費電力は75Wで少ない方だ4としている。Spyreアクセラレータボードは拡張性があり最大48枚まで搭載できるとしている。

現代のメインフレームは、企業の基幹システムに使う用途が多く、中小企業ではクラウドを使う例が増えているが、大企業でもクラウドを使う例が増えている。このためクラウドでの業務と自社の基幹コンピュータとのハイブリッドで使う例も増えている。クラウド同様、自社の基幹システムでもAIが使えなくては現在の大きな問題である人材不足と技術の継承に対処できなくなっているからだ。

IBMではすでにプログラムコード生成業務にはAIを導入してきており、人材不足の解決に役に立つことを実証してきた。このノウハウを支援する一環として、企業ごとに業務を最適化するAIを持っており活用していく。目的はやはり業務の自動化である。ここにAIを活用する。クラウドで生み出されたオープンなAIモデルをメインフレーム上でデプロイする。IBMはIT業務の中で、コード生成のためのAIと、テスト自動化のためのAI、IT運用高度化のためのAIなどをwatsonx.aiで実現しており、IT系の人手不足を解消しようとしている。

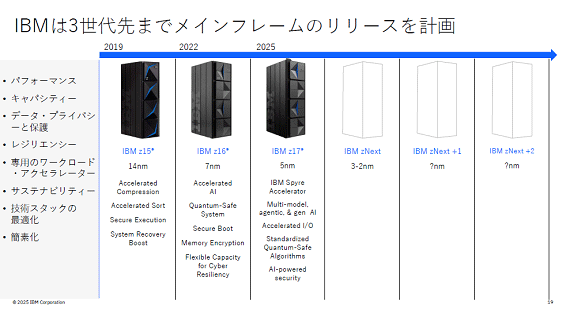

図3 プロセッサの進化とロードマップ 出典:IBM Corp.

IBMは、今回のメインフレーム「IBM z17」をAI時代に向けて完全に設計された初のメインフレームと位置付けており、これからもAIを強化したコンピュータを進化させていく。単なる生成AIの活用だけではなく、インシデントの自動検出や、エージェントAIを活用し、運用・保守の対応策の自動生成、運用業務上で不具合が起きた時の自動復旧など、AIを活用していく。そのためにコンピュータを進化させるロードマップを描いている(図3)。

IBMはこのシリーズにおいて、IBM z15メインフレームでは14nmのチップをCPUに使い、z16では7nmプロセス、今回のz17で5nmプロセス、と進化させてきた。この先の次世代には3〜2nm、さらに次々世代、その先へもロードマップを描いている。