セミコン台湾で3DIC先端製造アライアンスが誕生

先週、セミコン台湾2025が開催され、AIがけん引する先端パッケージが注目されたようだ。9月11日の日本経済新聞は先端パッケージの講演が連日のように開かれたと報じた。特に3DICAMA(3DIC Advanced Manufacturing Alliance:先端製造アライアンス)を、TSMCとASEがリードして立ち上げた。日本でも広島大学がAIの普及で半導体需要が増えることから半導体システムを教えるプログラムを新設した。 [→続きを読む]

先週、セミコン台湾2025が開催され、AIがけん引する先端パッケージが注目されたようだ。9月11日の日本経済新聞は先端パッケージの講演が連日のように開かれたと報じた。特に3DICAMA(3DIC Advanced Manufacturing Alliance:先端製造アライアンス)を、TSMCとASEがリードして立ち上げた。日本でも広島大学がAIの普及で半導体需要が増えることから半導体システムを教えるプログラムを新設した。 [→続きを読む]

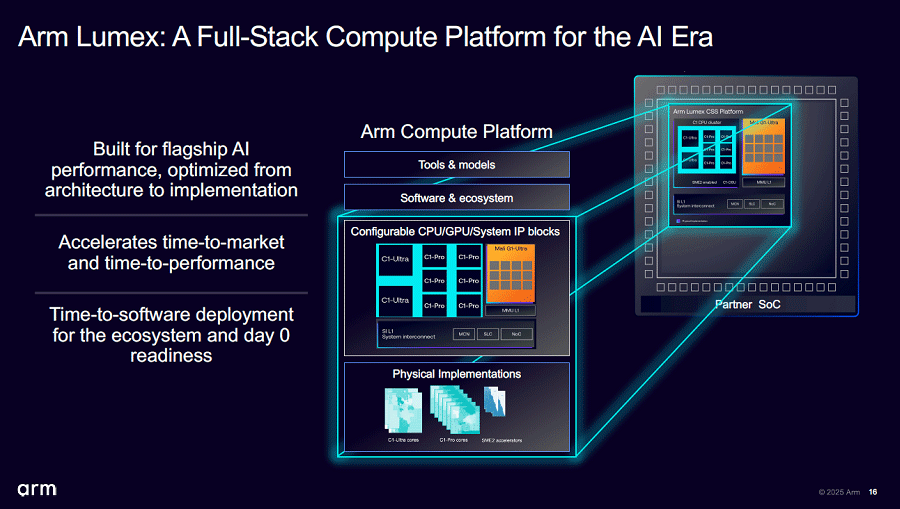

IPベンダーのArmは、モバイルAI向けにCPUとGPUとAIアクセラレータを集積できる巨大なIP「arm lumex」を提供すると発表した。同社はこれをCSS(Compute Sub-Systems)プラットフォームのモバイル版と呼び、データセンター向けの「Arm Neoverse」、車載向けの「Arm Zena」に続く、シリーズの一つである。スマートフォンにも巨大なIPでAIワークロードを実行することになる。 [→続きを読む]

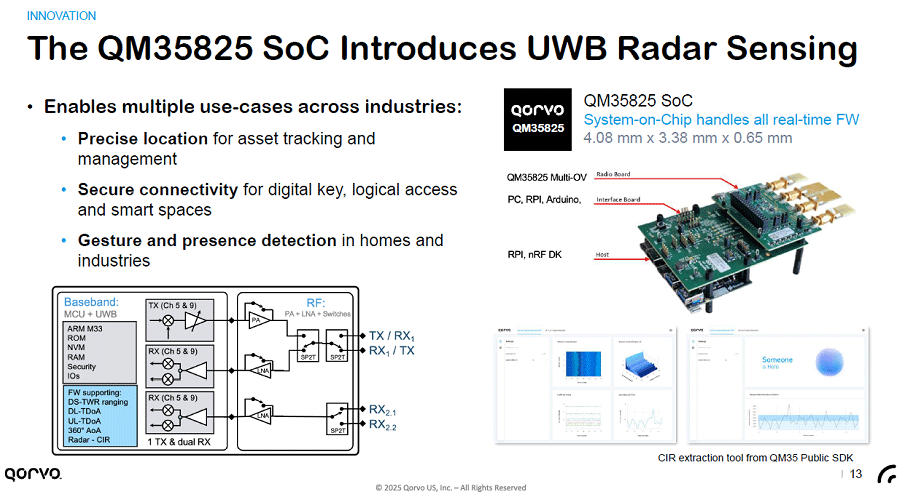

かつて超高速のデータレートを誇ったUWB(Ultra-Wide Band)通信が復活する兆しを見せている。UWBは中心周波数6GHzあるいは8GHzで周波数帯域が500MHzあるいは1.5GHzを利用し、480Mbpsの高速通信する技術だったが、Wi-Fiの高速化に押され姿を見なくなった。しかし、高周波・高データレートの通信用途ではなく、位置検出やレーダー応用(図1)として再登場しそうなのだ。 [→続きを読む]

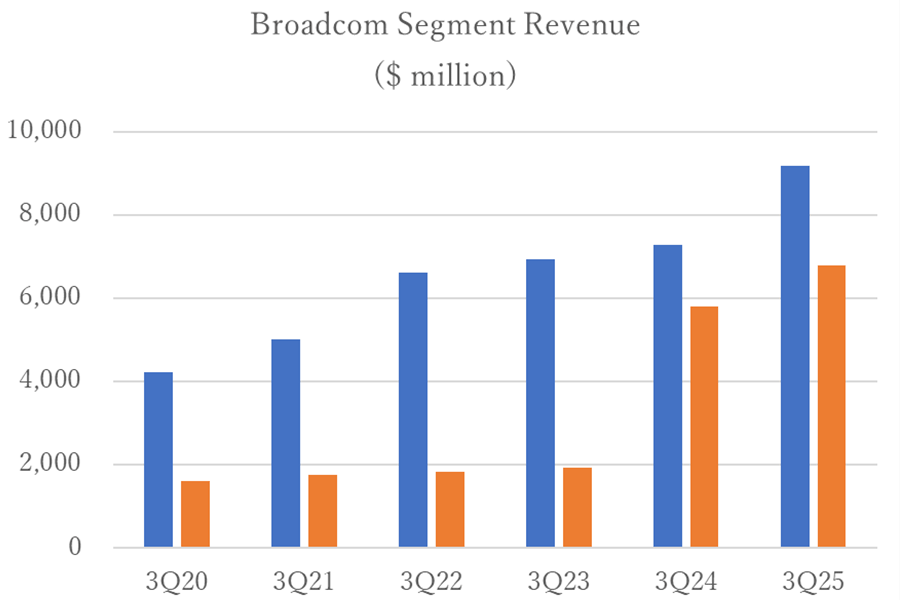

Nvidiaの次に時価総額の高い半導体企業としてBroadcomが注目されている。全企業の時価総額ランキングで8位であり、9位のTSMCよりも上位に来ている。そのBroadcomがChat GPTのような生成AIを生み出したOpenAIの半導体設計を請け負うらしいというニュースで先週は持ちきりだった。日本のレゾナックが先端パッケージのインターポーザ開発を狙った新プロジェクトでは27社が参加する。 [→続きを読む]

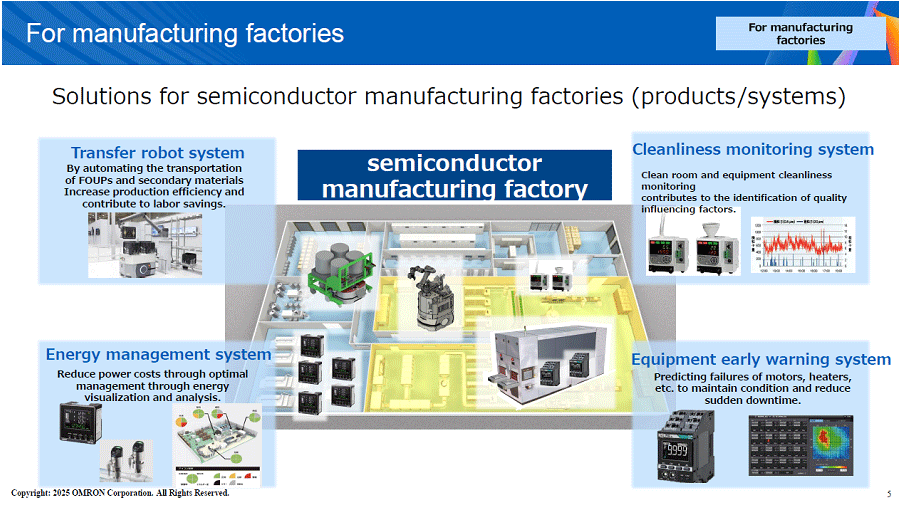

工業用のセンシングや制御機器に強いオムロンが半導体分野に力を入れる。会社として本格的に参入するため、半導体に特化した組織としてセミコンダクタ&インキュベーションセンタを2025年4月に設立した。同社は2021年、所有していた半導体工場をミネベアミツミに売却している。今なぜ半導体分野に再び進出するのだろうか。 [→続きを読む]

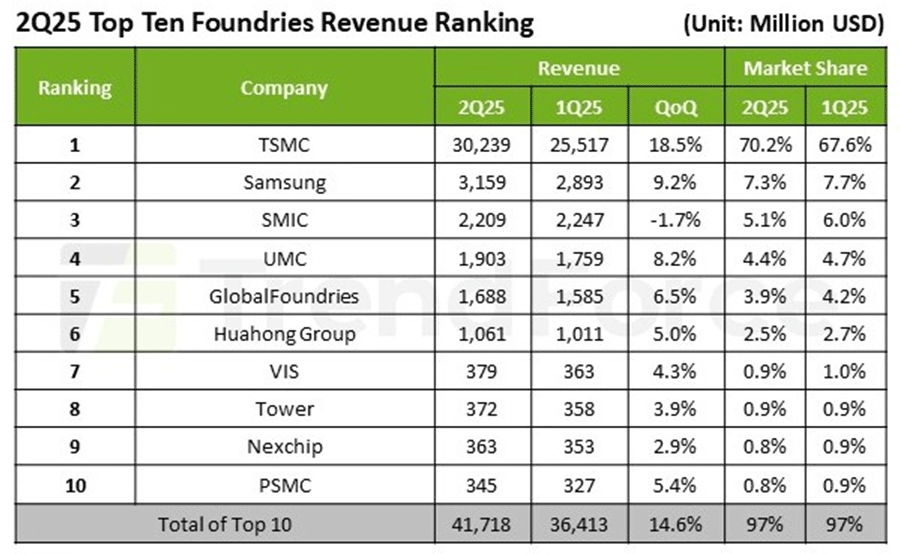

TSMCの世界ファウンドリ市場シェアが70%に達した。これは台湾系の市場調査会社TrendForceが2025年第2四半期における世界のファウンドリ企業売上額上位10社ランキングから判明したこと。ファウンドリ市場全体で前四半期比(QoQ)14.6%増の417億ドルを記録した。もちろん過去最高である。1位のTSMCから10位のPSMCまで順位は変わっていないが、SMICを除き全てプラス成長を示した。 [→続きを読む]

2025年8月に最もよく読まれた記事は、「東京エレクトロン、素早い対応で台湾メディアのナラティブを封じる」であった。これは、東京エレクトロン(TEL)の台湾子会社にいた元社員がTSMCから機密情報を不正に取得したことがわかり、台湾メディアが過熱した。特に、「TSMCの機密情報をTELに売りラピダスに手渡した」、というストーリーを作り報じていたこと(これをナラティブという)に対し、TELはすぐさま反応し、翌日には元従業員が関係していたことを発表し、従業員を懲戒解雇しただけではなく、その機密情報が流出した事実はないと言い切った。 [→続きを読む]

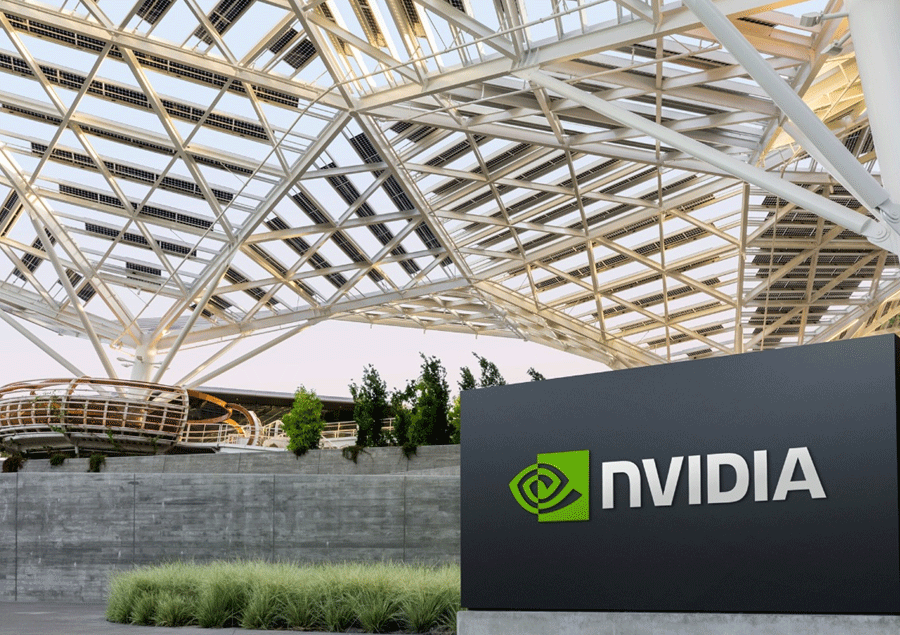

先週の目玉は、やはりNvidiaの2026年度第2四半期(2025年5〜7月期)における決算報告だろう。前四半期での発表時に同社が予想していた450億ドルを超えて467.43億ドル(6.87兆円)となった。前年同期比(YoY)では56%増、前四半期比(QoQ)でも6%増であった。本業の稼ぎを示す営業利益率は60.8%と驚異的な数字だ。 [→続きを読む]

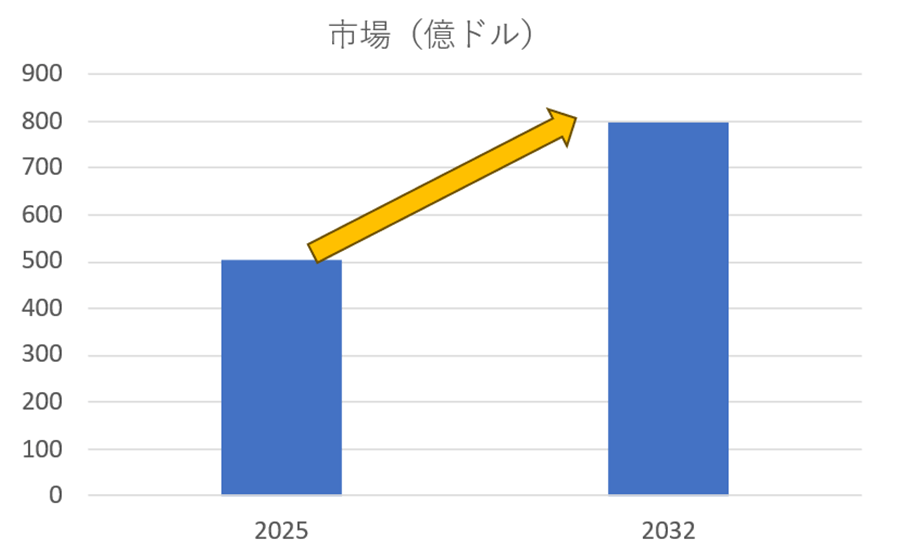

先端半導体パッケージ市場予測が発表され、今後8年間の平均年成長率(CAGR)が6.8%になりそうだ。先端パッケージング技術は、TSMCのCoWoS(Chip on Wafer on Substrate)やFOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)、チップレットなど従来の組立後工程とは違い、これまで以上の高集積を実現する中工程の技術である。 [→続きを読む]

米国政府がIntelに89億ドルを出資する、とIntelは 22日(日本時間23日)発表した。米国の技術・製造のリーダーシップを加速するためだとしている。また、理化学研究所は、スーパーコンンピュータ「富岳」の次世代機にNvidiaのGPUを使うことでNvidiaと提携した。スパコン性能のトップ10ランキングで、GPUを使っていない機種は富岳だけだった。 [→続きを読む]