テキサスからグローバル市場に成長し続けるMouserの秘密

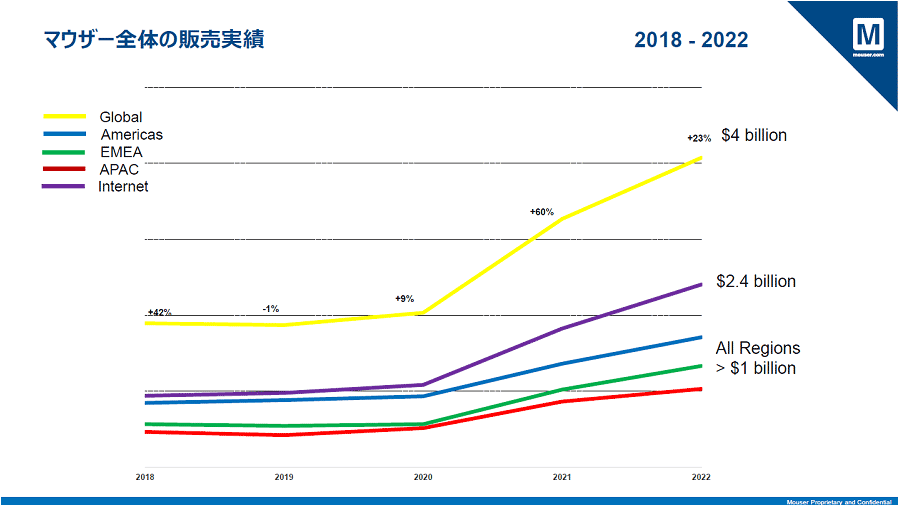

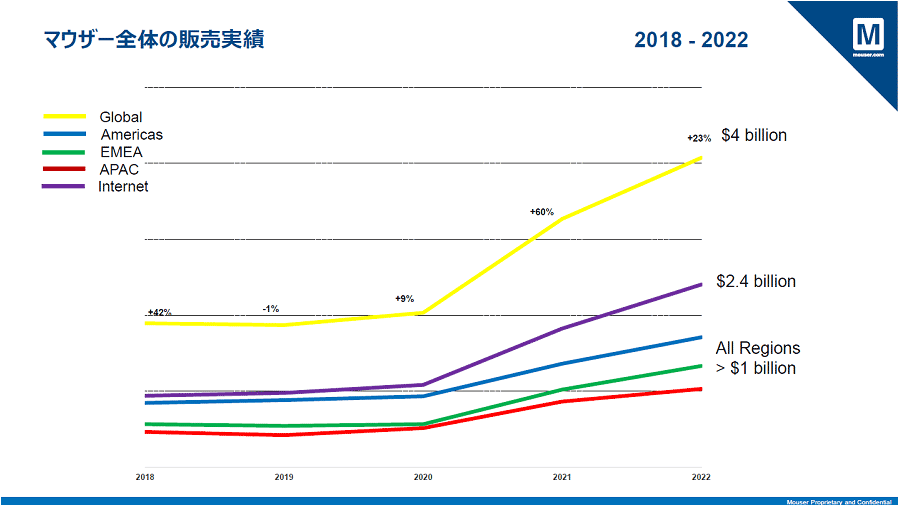

テキサスの地方都市からグローバルに展開を始めて十余年、オンラインの電子コマースの電子部品ディストリビュータであるMouserがトップ争いを演じるまでに成長した。2022年の販売実績は前年比23%増の40億ドルに達した(図1)。さすがに23年は少し落ちる見込みだが、グローバルでの購入者数は今年上半期で同2%増の56.8万人となった。成長の秘密は何か。 [→続きを読む]

テキサスの地方都市からグローバルに展開を始めて十余年、オンラインの電子コマースの電子部品ディストリビュータであるMouserがトップ争いを演じるまでに成長した。2022年の販売実績は前年比23%増の40億ドルに達した(図1)。さすがに23年は少し落ちる見込みだが、グローバルでの購入者数は今年上半期で同2%増の56.8万人となった。成長の秘密は何か。 [→続きを読む]

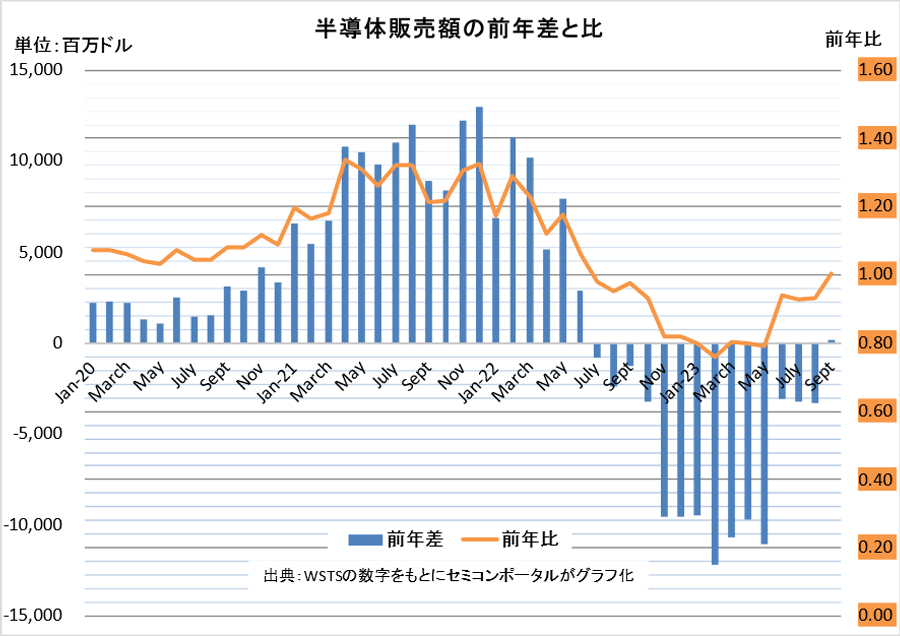

2022年7月から始まった、前年同月比マイナスの世界半導体市場はこの9月、ようやくプラスに転じた。これまで過去最高の21年9月と比べるとまだ2.1%減だが、前年同月比の連続的なマイナスは9月に終わった。大きな減少を示した11月はおそらく2桁成長程度の大きなプラス成長になるはずだ。 [→続きを読む]

先週、ラピダス社が顧客獲得に動き出した。日本時間11月14日に米国シリコンバレーに営業拠点を設置することを表明した後、16日の日経にはRISC-Vプロセッサを手掛けるカナダのファブレス半導体Tenstorrent社と業務提携すると報じられ、17日は2nmロジック半導体IPのパートナーシップで合意したとラピダスが発表した。さらにLSTC( 最先端半導体技術センター)がCEA-Letiと1.4nmノードのプロセス開発で合意した。 [→続きを読む]

これからの半導体産業はどうなるか。生成AI登場で膨大なコンピュート能力が求められる一方で、製造だけではなく設計も複雑になりコストが増大する。求められるカーボンフリーの持続可能社会を実現できる技術には半導体しかない。しかし、余りにも複雑になりすぎる半導体チップをどう作るか。ベルギーの半導体研究所imecはこの大きな課題を解決する取り組みを始めた。 [→続きを読む]

11月10日、東京エレクトロン(TEL)の2023年7〜9月期の決算発表で、中国向け製品の売上額が全体の40%以上も占めることが明らかになった。ニコンも中国向けにi線の露光装置を積極的に売り出す。ただ、中国市場全体は減速している。経産省の2023年度補正予算で半導体・生成AI支援に2兆円を充てることが報じられた。 [→続きを読む]

2023年第3四半期(7月〜9月)における半導体シリコンウェーハの出荷面積は、前四半期比(QoQ)9.6%減、前年同期比(YoY)19.5%減の30億1000万平方インチとなった。2Qには少し回復傾向がみられたが再び大きく落ちることになった。これはSEMIのSMG(シリコン製造グループ)が発表したもの。SMGは出荷されるウェーハを調査している。 [→続きを読む]

これまでスマートフォン用のプロセッサに特化してきたQualcommが、Windowsパソコン用のプロセッサにも進出する。米ハワイで開かれていたSnapdragon Summit 2023で同社CEOのChristiano Amon氏が明らかにした。今回発表した第2世代Oryon(オライオン) CPUコアは他社のCPUよりも2倍高速、消費電力は30%低いと、シミュレーション性能で自信を見せた。 [→続きを読む]

昨年11月から大きく落ち込んでいた半導体販売額が回復し始め、ようやく市況の回復が見え(参考資料1)、半導体投資が活発になってきた。SBIとPowerchipとの合弁ファウンドリが工場用地を宮城県黒川郡大衡村に確定し、中国のDRAMメーカーCXMTが約8000億円を調達、Samsungも2023年の投資額が約6兆円に達することが判明した。半導体教育は九州から全国へ広がっている。 [→続きを読む]

キオクシアホールディングスとWestern Digitalとの統合交渉が頓挫した、と10月27日の日本経済新聞が報じた。SBIホールディングスと台湾のファウンドリPSMC(Powerchip Semiconductor Manufacturing Co., Ltd)が日本に半導体工場を設立することで合意していたが、宮城県に作る方針を固めた、と28日の日経が報じた。デンソーは2030年までに5000億円を投資、ソシオネクストは3nmプロセス向け設計を手掛ける。 [→続きを読む]

世界最大のEMS(電子製品請負製造サービス)である鴻海精密工業が電気自動車製造のためのコンソーシアム(図1)を2015年に設立していたが、このほどJapan Mobility Show(旧モーターショー)で3人乗りのコンセプトカーを展示した。電気自動車(EV)を製造するためのアライアンスを組み、オープンなプラットフォームで自動車製造に挑んできていた。 [→続きを読む]

<<前のページ 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 次のページ »