2024年6月10日

|週間ニュース分析

先週、台湾の台北市でComputex Taipei 2024が開かれ、通常の基調講演とは別に開催日の前々日にNvidiaのJensen Huang CEOの基調講演が行われ、セミコンポータルでも報道した(参考資料1)。大会中Nvidiaは大きく注目を集め、時価総額はピーク時で3兆ドルを突破した。日本でシャープ堺工場の跡地をめぐる提案が2社から出てきた。半導体人材の育成も活発化してきた。

[→続きを読む]

2024年6月 7日

|市場分析

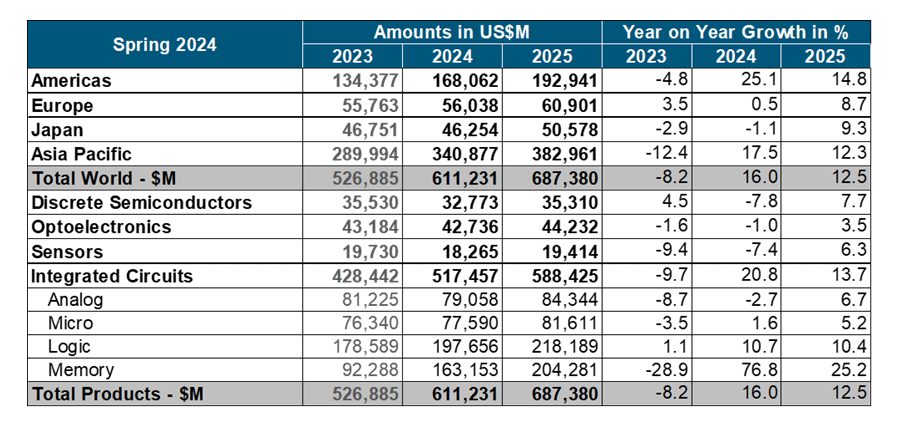

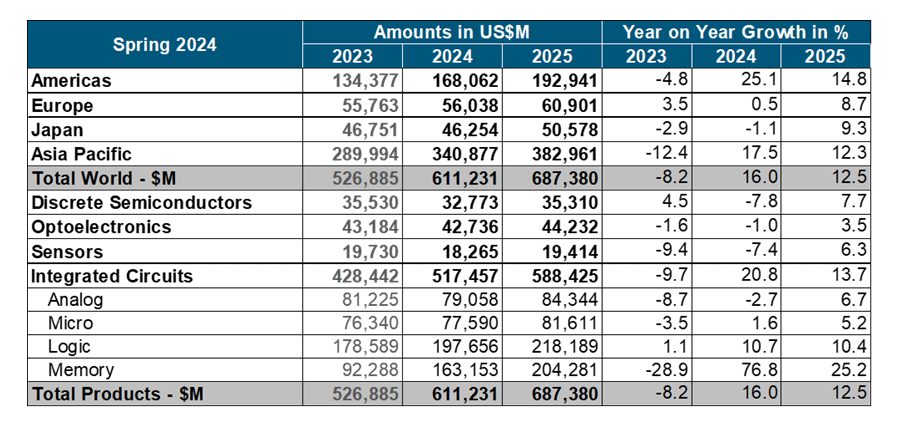

世界の半導体市はが2024年は前年比16%増の6112.3億ドルに成長するという見通しをWSTS(世界半導体市場統計)が発表した。2025年にはさらに12.5%成長し、6873.8億ドルになると予測した。WSTSに加盟する半導体メーカーは48社、抜けている企業は推察して世界の半導体市場としている。

[→続きを読む]

2024年6月 5日

|技術分析(半導体製品)

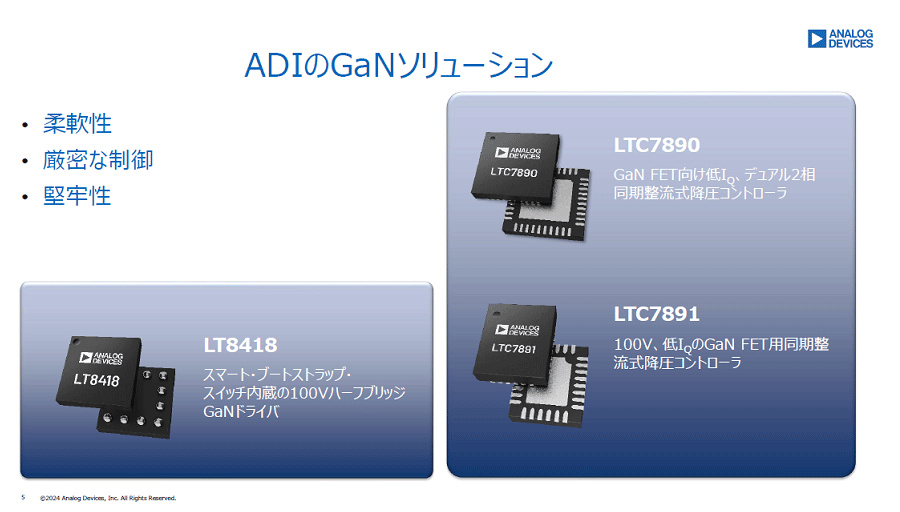

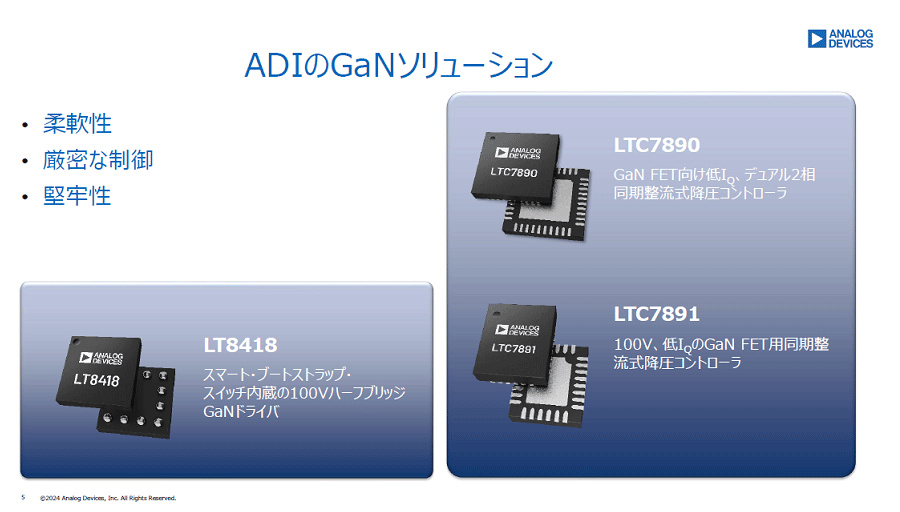

Analog Devicesは、GaNパワーFETのゲートをドライブするためのシリコンのドライバICを2023年に新製品として発売していたが、このほどその背景について明らかにした。GaNパワーFETはシリコンのパワーMOSFETと比べて、絶縁耐圧が10倍高く、電子移動度も2000cm2/Vsと高く高速動作に適している。一方、高速すぎて使いにくい点もある。

[→続きを読む]

2024年6月 3日

|週間ニュース分析

本日(6月3日)から台北市で行われるComputex Taipei 2024だが、昨夜、NvidiaのCEOであるJensun Huang氏の基調講演が開催され、会場が埋め尽くされた。ここではGPUを動かすためのソフトウエアであるCUDAの進化と、AI推論向け新サービスNIM(Nvidia Inference Microservices)を発表した。また、ラピダスへの融資に政府保証を与える方針だと日本経済新聞が報じた。

[→続きを読む]

2024年5月29日

|技術分析(半導体製品)

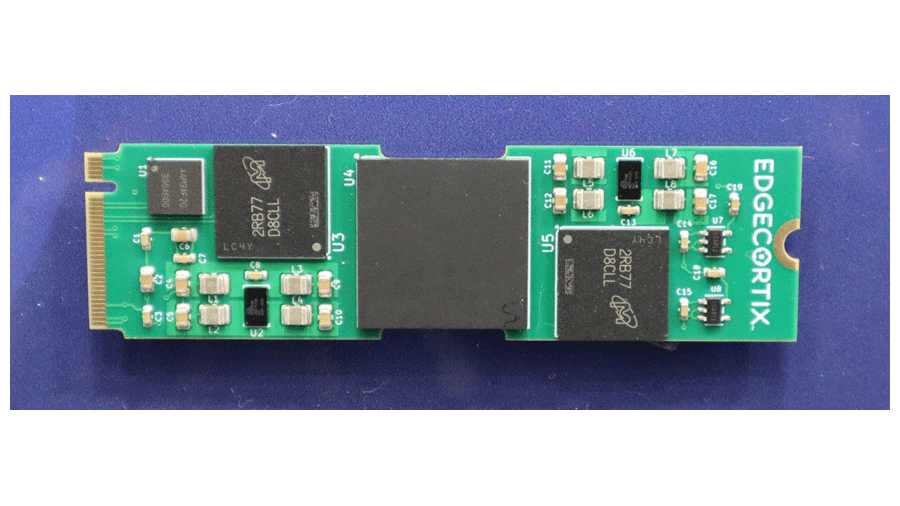

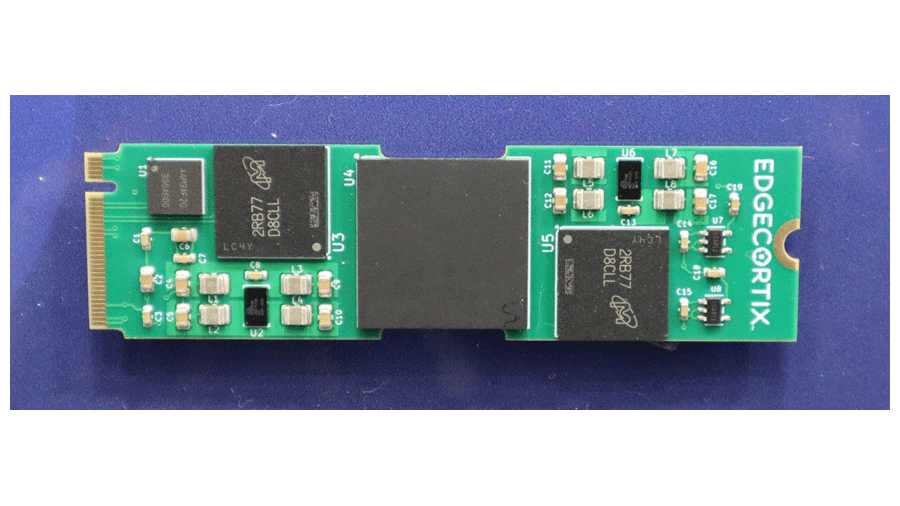

日本生まれのファブレス半導体スタートアップ、EdgeCortixが生成AI用の新しい半導体チップ「SAKURA-II」をリリース(図1)、60 TOPS(Trillion Operations per Second)という高性能ながら、従来のチップよりも消費電力がはるかに少ない8Wだとしている。チップ設計だけではなく、モジュールやカードも製作しており、拡張性もあり4個接続で240 TOPSの性能を持つ。

[→続きを読む]

2024年5月27日

|週間ニュース分析

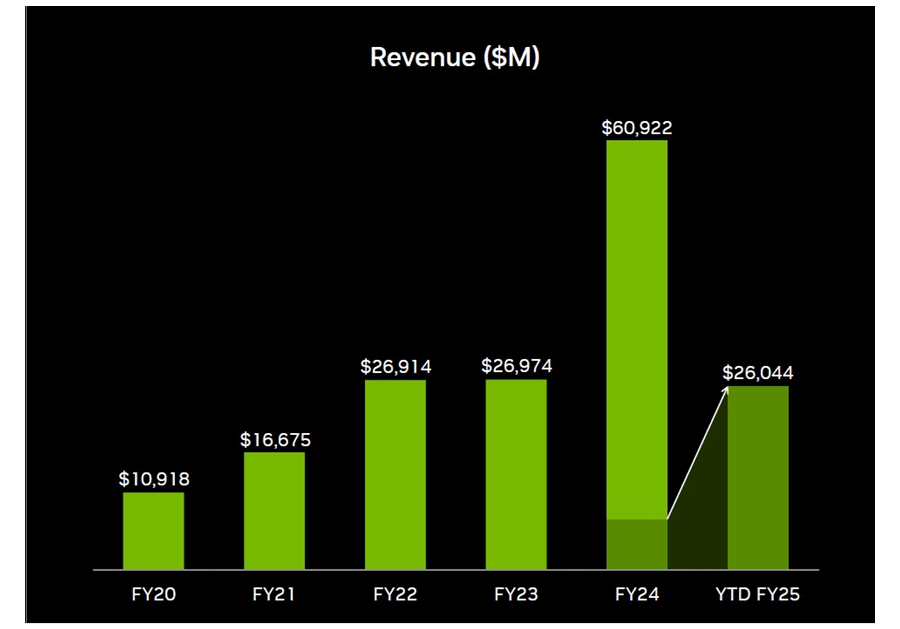

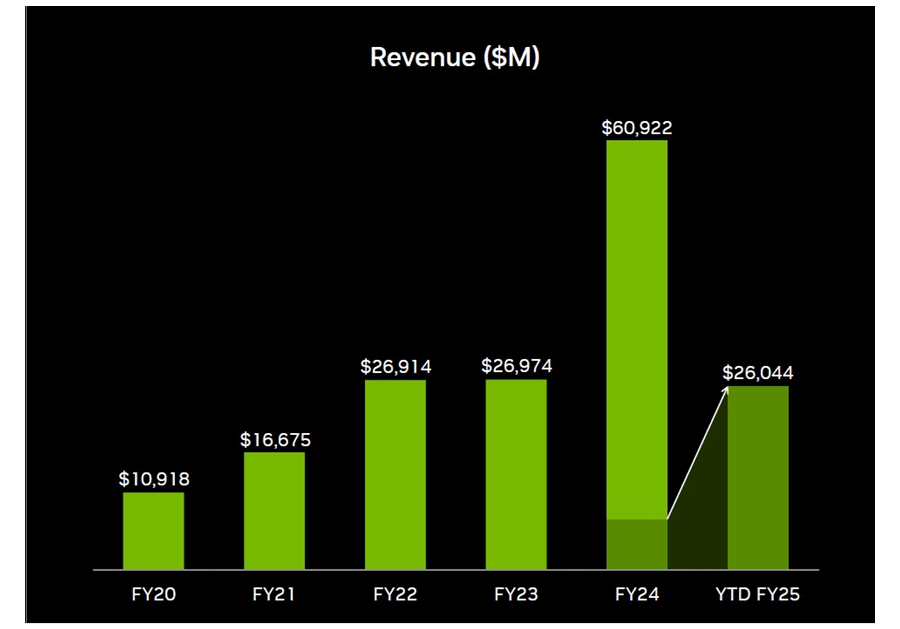

5月22日、Nvidiaの2025年度第1四半期(2024年2月〜4月期)における決算が発表され、日本経済新聞も報じた。それによると、売上額は前年同期比3.62倍の260.44億ドルと大きく伸びた。Nvidiaのチップはクラウド向けの生成AI向けだが、エッジAI用のチップに関してAppleに続き Google、Microsoftからも発表された。日経はまた半導体製造装置の底入れに関しても報じた。

[→続きを読む]

2024年5月24日

|市場分析

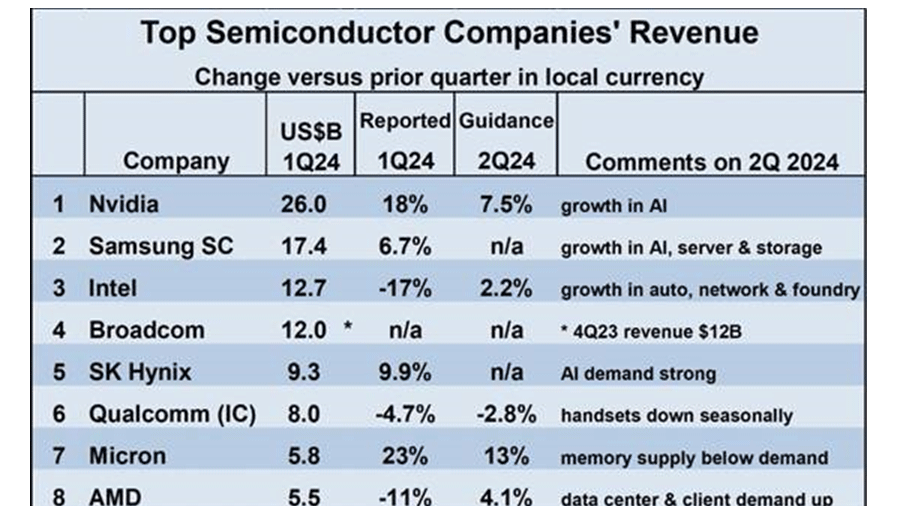

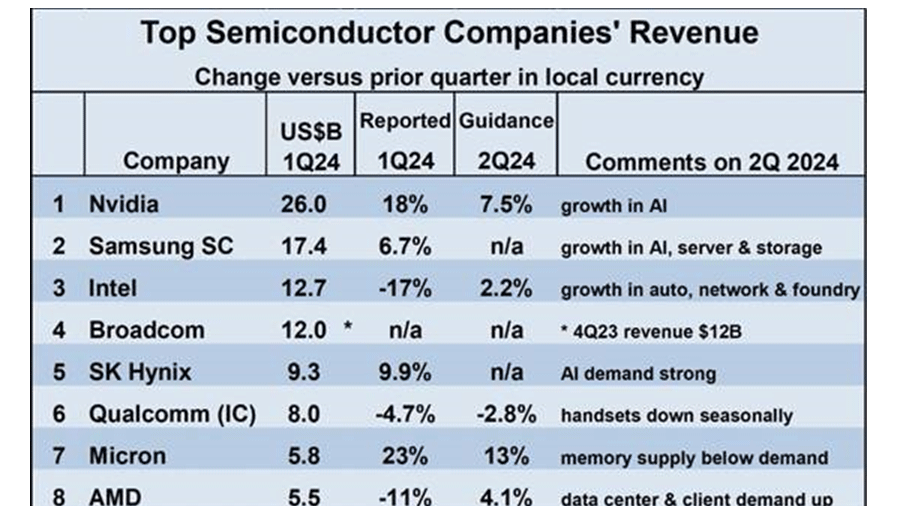

2024年第1四半期における世界半導体企業の売り上げ上位10社ランキングが発表された。それによると1位のNvidiaはブッちぎりトップの業績で、前四半期比18%増の260億ドルとなった。2位のSamsungは黒字に回復し174億ドルを売り上げたものの、1位との差は大きい。3位Intelは同17%減の127億ドルで4位のBroadcomの120億ドルに肉薄している。

[→続きを読む]

2024年5月23日

|産業分析

米中半導体戦争は、台湾に恩恵を及ぼしそうだ。米国政府は中国製半導体(中国でアセンブリされた米国製品を含む)の輸入に50%の関税をかけることを発表したが、これが台湾のファウンドリにとって有利に働く、と台湾系の市場調査会社TrendForceは見ている。4月に東京で開催された「2024年台湾半導体デー」(参考資料1)でも台湾のジャーナリストが述べていた言葉がそれを示唆していた。

[→続きを読む]

2024年5月14日

|会議報告(レビュー)

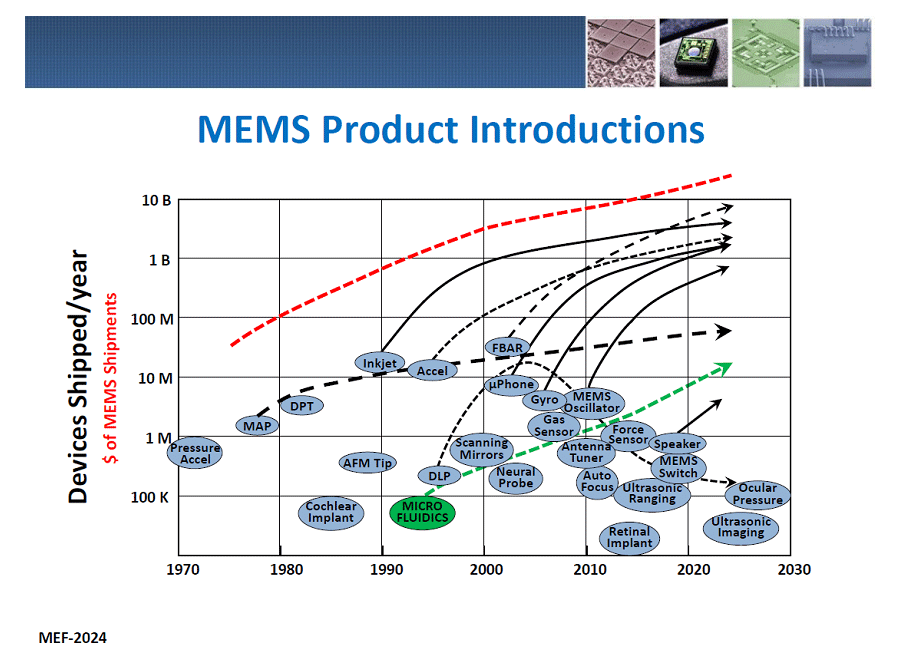

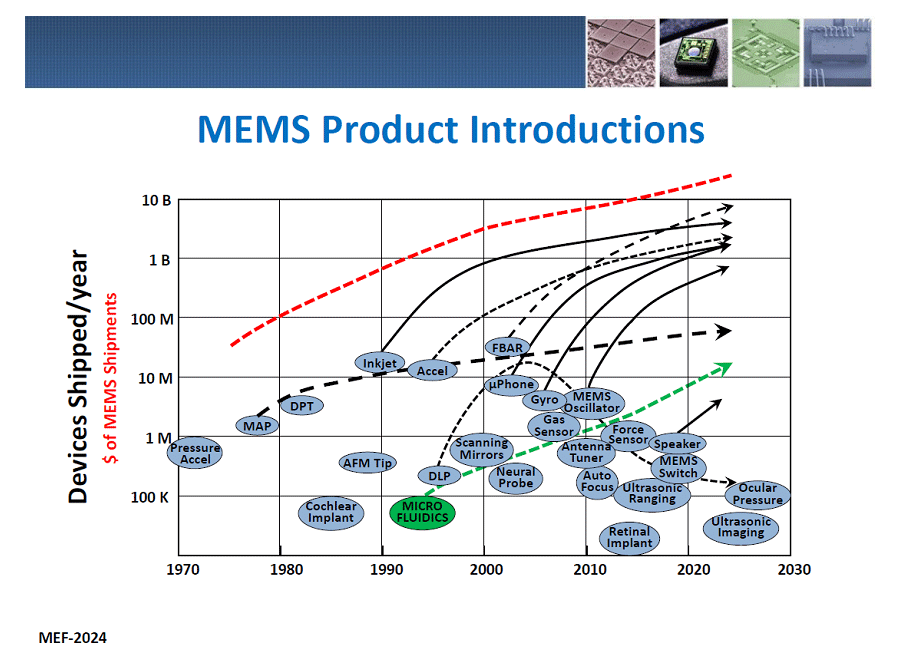

MEMS(Micro Electro-Mechanical Systems)の国際会議「The 15th MEMS Engineer Forum」が先月、東京で開催された。MEMSデバイスは、加速度センサ・圧力センサからマイクロフォン、RFフィルタ、超音波トランスデューサなどさまざまな応用に使われてきた。欧州勢は、自動車市場やスマホ市場などでMEMSデバイスを発展させた。次のMEMSデバイスは何か。

[→続きを読む]

2024年5月13日

|週間ニュース分析

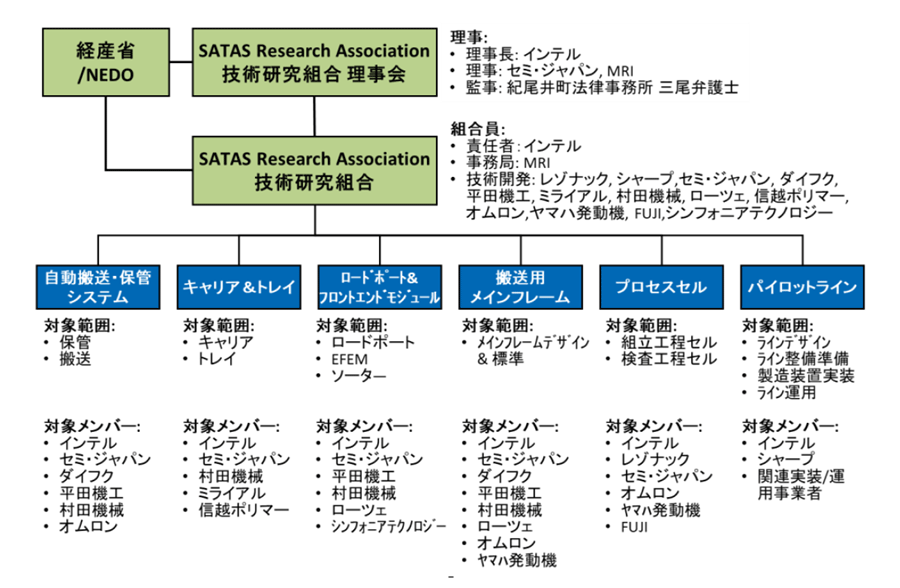

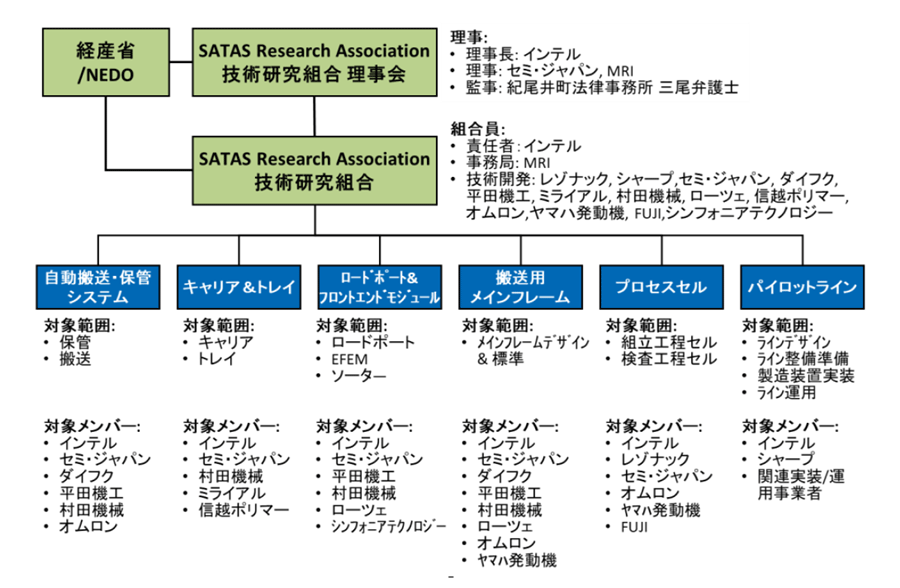

インテルジャパンをはじめ、オムロンやレゾナック、信越ポリマー、三菱総合研究所など15社が「半導体後工程自動化・標準化技術研究組合」(SATAS)を4月16日に設立していたことを5月7日に明らかにした。そして、同日に三菱総研やレゾナックから、SATASに参加したというニュースリリースが流れてきた。設立した主語が誰なのかよくわからないようなニュースリリースとなっている。

[→続きを読む]