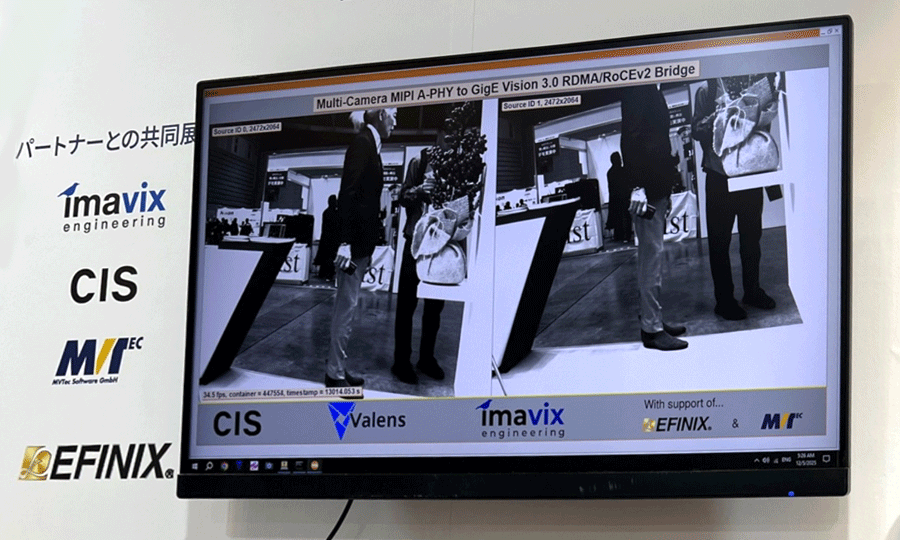

ノイズに強いSerDesメーカーValensが新興FPGAのEfinixと組む理由

電磁波ノイズに強いSerDesチップを売りにしているValensは、自動車メーカーへの売り込みに成功した後、産業向けにも進出してきた。産業向けは独自仕様が多く、1社だけではシステムを設計・製造できないため、エコシステムの構築に力を注ぎ、顧客に提案できるまでになった。低消費電力、高性能、低コストのFPGAメーカーEfinixも参照ボード設計に加わった。 [→続きを読む]

» セミコンポータルによる分析 » 技術分析 » 技術分析(半導体応用)

電磁波ノイズに強いSerDesチップを売りにしているValensは、自動車メーカーへの売り込みに成功した後、産業向けにも進出してきた。産業向けは独自仕様が多く、1社だけではシステムを設計・製造できないため、エコシステムの構築に力を注ぎ、顧客に提案できるまでになった。低消費電力、高性能、低コストのFPGAメーカーEfinixも参照ボード設計に加わった。 [→続きを読む]

NvidiaがデジタルモノづくりのPTCとのパートナーシップを深め、Nvidia OmniverseをPTCのCAD(コンピュータ支援設計)ソフトウエア「Creo」と製品ライフサイクル管理(PLM)ソフト「Windchill」に導入することで合意した。Nvidiaは生成AIと共に力を入れる物理AIを開発するデジタルツイン向けのOmniverseと共にAIソフトを充実させており、PTCはモノづくりソフトであるCADと運用するための製品管理ソフトに強い。 [→続きを読む]

STMicroelectronicsは、ToF(Time of Flight)センサとAIで、人の近づきや遠ざかりを検出したり、複数人を検出したりすることで、パソコンのセキュリティを高めるといった新しい応用に力を入れている。PCから離れるとすぐにパソコン画面を消去、消費電力を削減する。人が戻ってくると起動し始める。複数人が覗いていると、画面をぼやけさせ警告する。頭の向きを検出して画面を見ていなければ画面を暗くし、消費電力を下げる。 [→続きを読む]

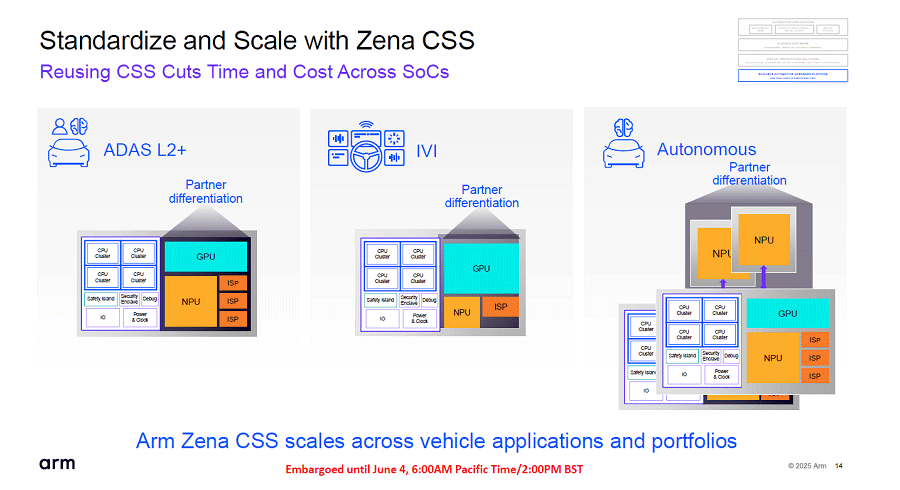

Armがますます高集積のIPを開発している中、16個のCPUコアにセキュリティIPや安全性IP、I/O(入出力)などを基本の標準品とする新しいCSS(Compute Sub-System)IPコア「Zena」(ジーナと発音)を発表した。ここにGPUやNPU(ニューラルプロセッシングユニット)などを拡張するバージョンも提供する。スケーラブルなCSSコアとなる。 [→続きを読む]

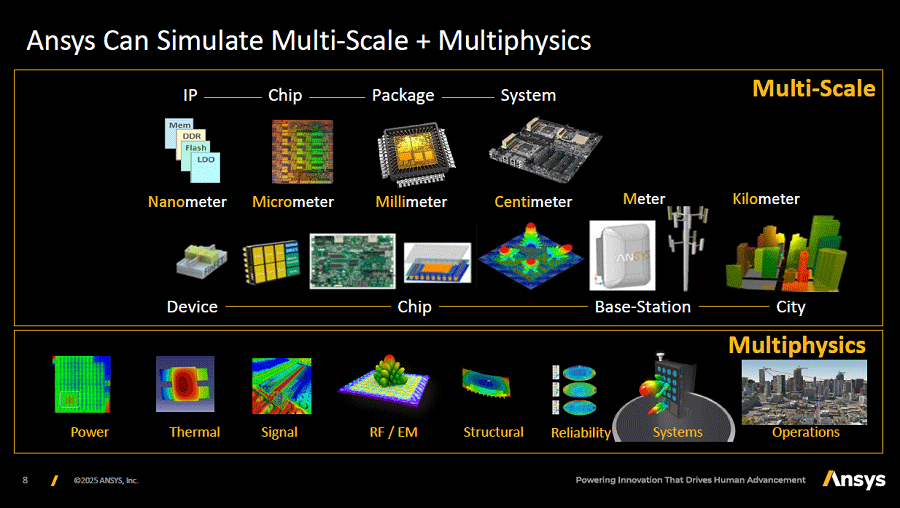

クルマが今後、SD-V(ソフトウエア定義のクルマ)になるにつれ、ますます半導体の出番が増えてくる。SD-Vでは頭脳となるSoCと、センサとなるイメージセンサやレーダー、LiDARなどのセンサが増えてくると共に、システム上のセキュリティやセンサフュージョンなど新しい半導体はますますシステムに近づく。シミュレーションメーカーのAnsysは、半導体の世界にもシミュレーションが不可欠になることを訴求している。 [→続きを読む]

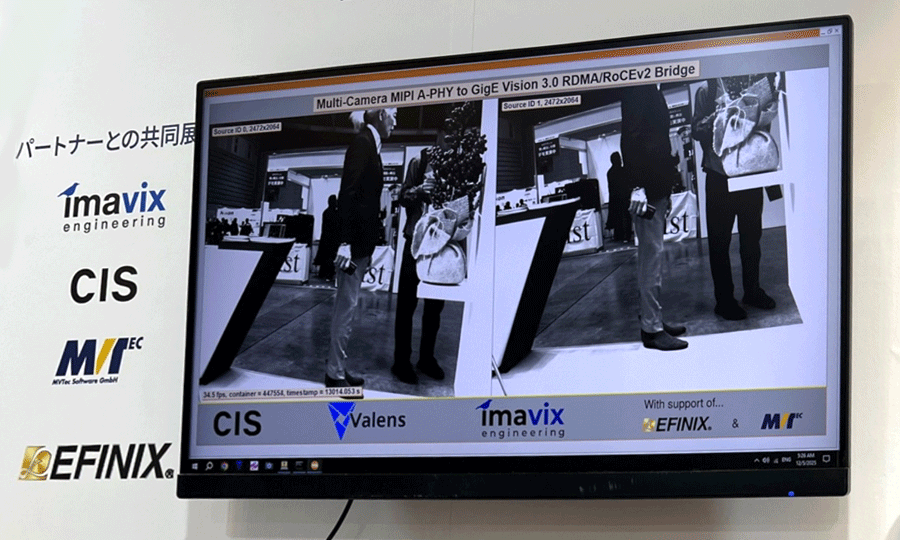

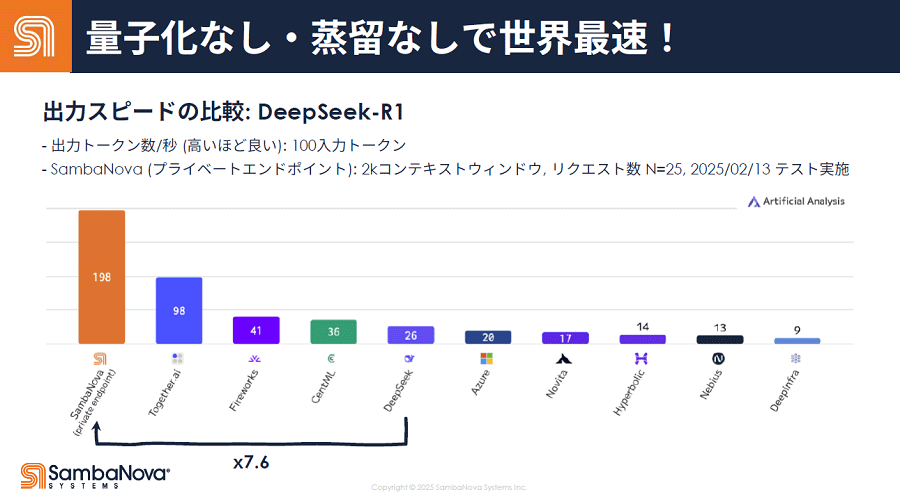

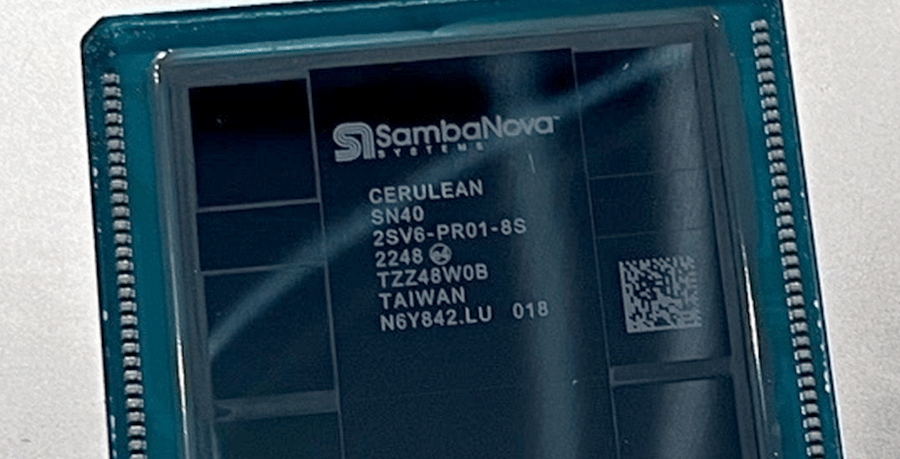

高効率で消費電力当たりのAI処理性能が高いAIチップの中で、NvidiaのGPUと張り合えるチップはそう多くない。データフローコンピューティングアキテクチャであり、さらにダイナミックにエージェントがジョブを切り替えられる方式のSambaNovaのチップはその候補の一つ。推論性能で他社を圧倒する結果をこのほど発表している。 [→続きを読む]

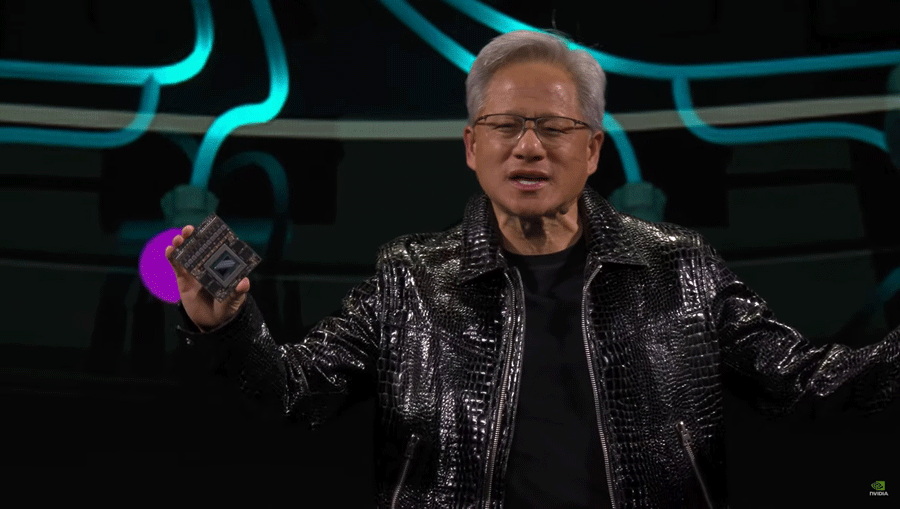

CES 2025の基調講演において、Nvidia CEOのJensen Huang氏(図1)は3種類のチップをはじめ、「Cosmos」と呼ぶ、バーチャルではなく現実の世界を意識したデジタルツイン向けのAIモデル、ロボットとクルマのような自律運転マシン向けのAI、さまざまなAIエージェントなどを紹介した。極めて盛りだくさんで整理するのに時間がかかるようなプレゼンテーションであった。そのトピックスのいくつかをピックアップする。 [→続きを読む]

Nvidia同様、データセンターやオンプレミスなど企業向けAIチップの中でデータフローコンピューティングを積極的に利用するSambaNova社が次世代AIというべき、多数の専用モデルを自律的に実行できるエージェンティックAIを目指していることがわかった。一つのAIチップで多数のモデルを実行できる。消費電力は大幅に下がることになる。 [→続きを読む]

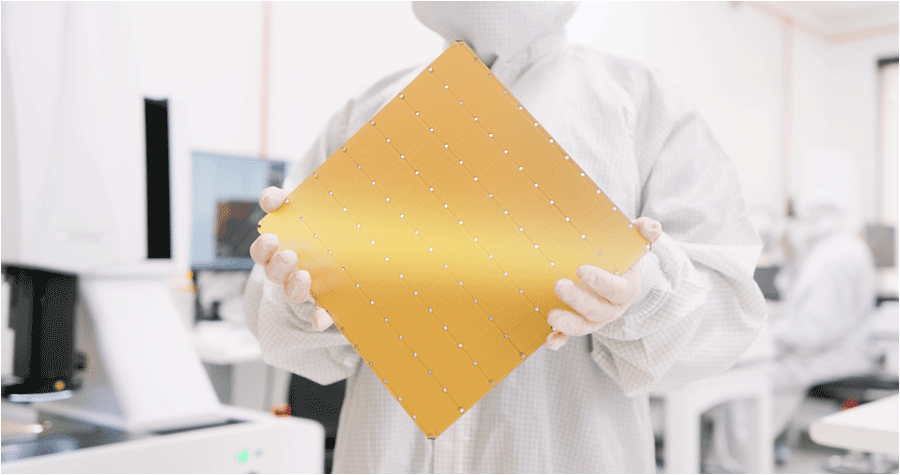

Cerebras Systems社は、4兆トランジスタを集積したウェーハスケールのAIアクセラレータチップ「WSE-3」を開発した。300mmウェーハから21cm角に切り取った半導体で、前回のWSE-2(参考資料1)での7nmから5nmプロセスを利用して集積度を上げた。このウェーハスケールICを組み込んだAIコンピュータ「CS-3」を64台組み込む「Condor Galaxy 3」を戦略的パートナーであるG42と共同で開発中である。 [→続きを読む]

半導体チップからコンピュータラック、基盤モデルまでフルスタックでAIを提供するスタートアップ、SambaNova(サンバノバ)が日本オフィスを開設、そのチップアーキテクチャにデータフローコンピューティングを採用していることがわかった。AIの基本的なモデルであるニューラルネットワークもデータフロー方式であるため、AIとは相性が良い。古くて新しいデータフローコンピュータ時代がやってくるかもしれない。 [→続きを読む]