2025年4月24日

|技術分析(半導体製品)

Infineon TechnologiesがこれからのSD-V(ソフトウエア定義のクルマ)時代を迎え、CPUコアとしてRISC-Vを採用することを明らかにした(図1)。RISC-Vコアは米カリフォルニア大学バークレイ校の教授らが開発した、オープンソースのCPUコアであり、誰でも利用できる。とはいえ、非常にシンプルな命令セットなので自分で開発する場合には必要な命令セットやパイプライン構造、マルチコア対応などを作り込む必要がある。なぜInfineonはRISC-Vに力を入れるのか。

[→続きを読む]

2025年3月28日

|産業分析

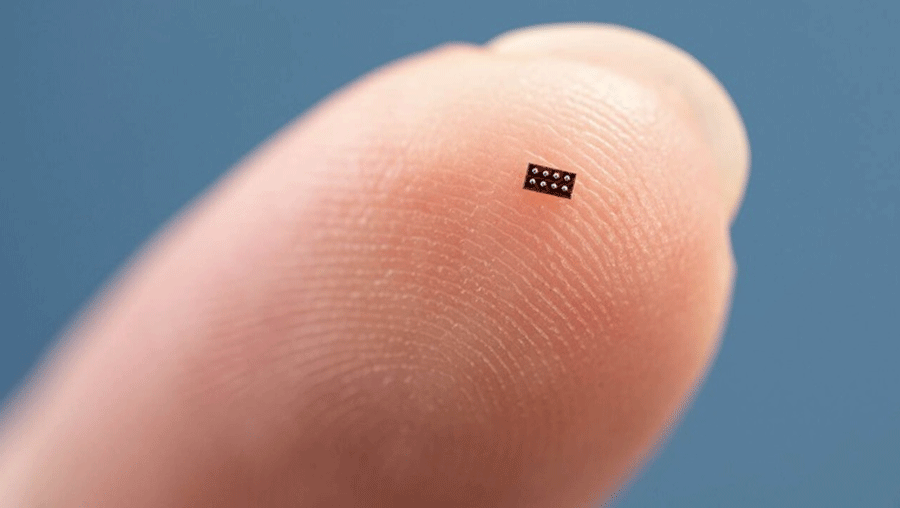

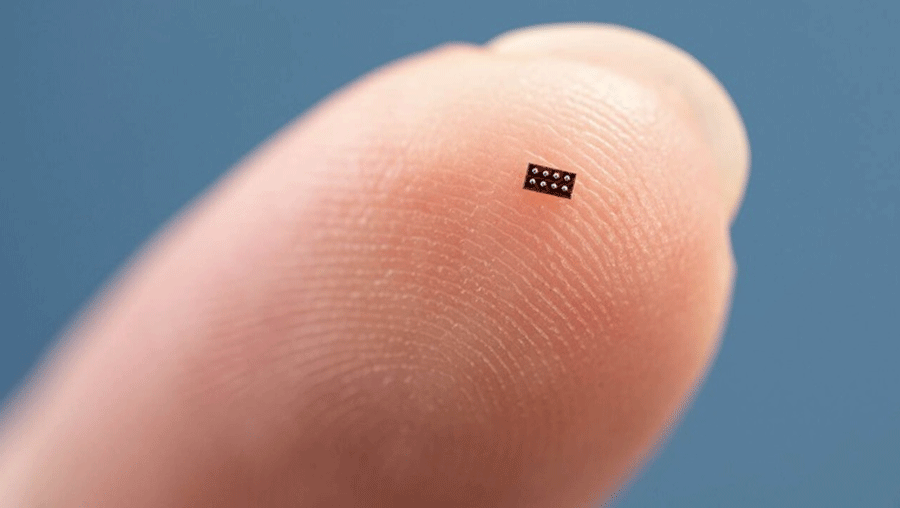

Texas Instrumentsは、MSPM0マイクロコントローラの製品ポートフォリオを拡充、最小の製品では米粒より小さな8ピン(リード)の32ビットマイコンをEmbedded Worldで示した。このMSPM0C1104製品は面積がわずか1.38mm2しかないウェーハレベルのCSP(Chip Scale Package)に入っている。補聴器やイヤホン、電動歯ブラシ、スタイラスペンなどの超小型の分野を狙う。

[→続きを読む]

2025年3月13日

|経営者に聞く

IntelのCEOが半導体業界のエキスパートであるLip-Bu Tan氏(図1)に決まった。同氏は元Cadence Design SystemsのCEOなどを経て、さまざまな企業の経営層やエンジェル(スタートアップに出資する投資家)などを務めていた。IntelではCEOに加え、取締役会のメンバーにも再び就任する。同氏は2024年8月まで取締役だった。

[→続きを読む]

2022年3月 1日

|技術分析(半導体製品)

ルネサスエレクトロニクスは、64ビットのRISC-Vコアを集積した汎用のMPU「RZ/Five」を開発、サンプル出荷を始めた(参考資料1)。RISC-Vは米カリフォルニア大学バークレイ校が開発したフリーのCPUコアIP。RISC-VのISA(命令セットアーキテクチャ)に準拠したコアで64ビットの汎用MPUはルネサスが初めてのメーカーとなる。

[→続きを読む]

2021年9月 8日

|技術分析(半導体製品)

USB-Cのパワーデリバリー(給電)を利用して急速充電を可能にする高耐圧(最大28V)のMCU(マイコン)である「PMG1ファミリー」をInfineon Technologiesが拡大した。スマホだけではなく、電動工具、AIスピーカー、電気カミソリなどの急速充電も可能になり、USB-Cのパワーデリバリー機能は拡大が期待されている(図1)。

[→続きを読む]

2021年2月17日

|市場分析

2020年のAIチップ市場は、前年比58%増の70億ドル市場に急成長している。AI(ディープラーニングや機械学習など)がデータセンターからエッジまで広がっていることを反映している。これはマクロプロセッサ専門の米市場調査会社Linley Groupが発表したもの。

[→続きを読む]

2020年6月16日

|技術分析(半導体製品)

IntelがFoverosと呼ぶ3D-ICを使ったCore iプロセッサ「Lakefield」を発売した。CPUとメモリなどを3次元にスタックする3D-ICがいよいよ民生向けのパソコンに載ることになる。CES2020で発表されたLenovoの折り曲げタイプのPC「ThinkPad X1 Fold」と、SamsungのPC「Galaxy Book S」の2機種は間もなく発売される。

[→続きを読む]

2020年4月17日

|技術分析(半導体製品)

IoTはセキュリティが問題になると言われて久しいが、Cypressはセキュリティを組み込んだPSoC 64シリーズを発売する。PSoC(Programmable SoC)はアナログ回路をプログラムできるマイコンであり、当初の8ビットから32ビットのArm Cortex-Mコアも集積するようになった。今回はセキュアな回路とソフトウエアを組み込み、IoT-AdvantEdge(アドバンテッジ)と名付けた。

[→続きを読む]

2018年8月31日

|経営者に聞く

ソフトバンクグループ代表取締役会長の孫正義氏は、四半期ごとの決算発表会では必ず自分の声で決算の数字と共にこれからのビジョンを話す。ソフトバンクについて正しく理解して欲しいからだ。このため長期ビジョンを話すが、毎回少しずつ違う。8月上旬に開かれた、2019年3月期第1四半期(4〜6月)発表会では、AIシフトをテーマとした。

[→続きを読む]

2018年4月 4日

|経営者に聞く

MRAM(磁性メモリ)が実用期を迎え、その基礎技術となるスピントロニクスを研究してきた東北大学の国際集積エレクトロニクス研究開発センター(CIES)がこのほど第4回CIES Technology Forumを開催した。今回の位置づけは何か、新たな変化点をセンター長の遠藤哲郎教授に聞いた。

[→続きを読む]