スマホ向け10センサのハブLSI、RFアンテナチューナ〜EuroAsia (1)

今年もシリコンバレーのハイテク企業が集まるEuroAsiaPRESS October 2014に出席した。半導体チップの需要の中心であるモバイルデバイスにいかに価値を持たせるか、が半導体チップの価値を決める時代になっている。ここでは、スマートフォン用の各種センサの信号処理機能を提供するQuickLogicと、アンテナチューナ用のバリコンをMEMSで実現するCavendish Kinetics社の新製品を紹介する。

図1 プレゼンを始める前の風景 IDT社にて

今回のEuroAsiaでは、これからの半導体LSIで最も重要な分野であるモバイル市場に向けた取り組みが相次いでいる(表1)。スマホ用のLSIはQualcommやMediaTekが提供しているようなアプリケーションプロセッサだけではない。センサや通信機能、電源機能はスマホ用には独特の低消費電力が求められるようになっている。スマホのユーザーエクスペリエンスを支える重要なデバイスの一つがセンサである。

iPhoneに加速度センサやジャイロセンサが搭載されて以来、センサはスマホにとても相性の良いデバイスとなっている。AppleのiPhoneだけではない。Samsung ElectronicsのスマホGallaxy S5には、加速度センサからヘルスケア向けのセンサまで、さまざまなセンサが内蔵されている。QuickLogicはSamsungにプログラマブルチップを提供するメーカーの一つだ。スマホに機能を追加する場合に開発期間の短縮に有効なチップとして、Latticeなどが提供するFPGAや、QuickLogicなどのプログラマブルデバイスがある。

表1 EuroAsiaPRESS2014で見えたモバイル・電源・デザイン手法

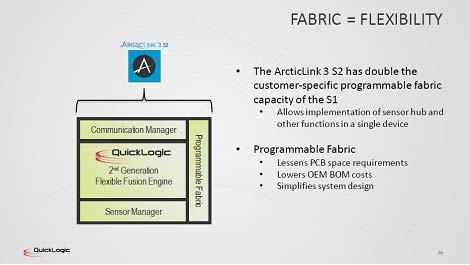

今回QuickLogicは、10種類のセンサからの信号を処理するLSI、ArcticLink 3 S2(図2)、およびその評価ボードをリリースした。加速度、磁気、ジャイロ、圧力、温度、湿度、ジェスチャー、周囲光、近接、心拍数を計測し、信号処理する。このLSIは、センサインターフェース(Sensor Manager)と、センサ信号の意味を理解するハードウエア信号処理(Flexible Fusion Engine)、そして通信インタフェース(Communication manager)、さらにユーザあるいはファームウェアでプログラムできるプログラマブルロジック回路(1,000ゲート程度)を集積している。昨年発表したセンサハブS1はロジックが固定だったが、今回のS2ではプログラム回路を集積した。プロセスはTSMCの65nm。

図2 第2世代センサハブLSIのブロック図 出典:Quick Logic

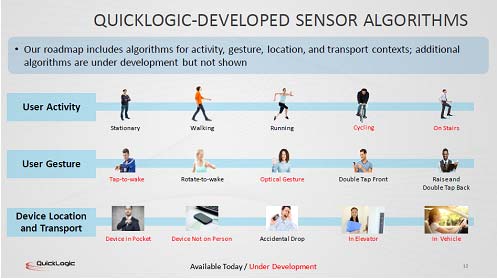

アンドロイドOS「キットカット」に準拠しながら、独自の動作も認識できるようなアルゴリズムを持っている。例えば、歩数計のセンサからの情報によって、歩いているのか走っているのか、乗り物に乗っているのか、などの動作を、それに見合ったアルゴリズムを開発していることで、どのような動作を行っているのかを認識する(図3)。ジェスチャーに関しても同様で、そのジェスチャーの動作が何を示しているのかを認識するアルゴリズムを開発している。

図3 ユーザの動作を認識する 出典:Quick Logic

このLSIを同社は、センサハブと呼び、センサを作るサプライヤとパートナーシップを組んでいる。このほど、センササプライヤに対して、このセンサハブ用にセンサを認定するQVL(Qualified Vendor List)プログラムを立ち上げた。このプログラムで認定されたセンサはこのセンサハブLSIと確実に通信でき、モデルも含めてシステムレベルの互換性を保つことができる。今回認定されたセンササプライヤには、AKM(旭化成エレクトロニクス)、ams、Analog Devices、Bosch、Honeywell、InvenSense、Kionix、村田製作所、STMicroelectronicsがいる。

また提供する開発ボード(図4)には、アンドロイドOS用ソフトウエアドライバを含まれており、スマホのアプリケーションプロセッサのコプロセッサとしてセンサハブLSIを使うことができる。このためシステムの開発期間を短縮できる。プロセッサとのデジタル通信にはI2CとSPIを用いている。MIPIよりも消費電力が低いからだという。加えて、11月にはウェアラブル端末向けの評価キット(ドーターボード)もリリースする予定だ。

図4 センサハブの開発ボード 11月発売のウェアラブル端末用開発ボードはこのドーターボードとなる

出典:Quick Logic

MEMSで広帯域チューニング

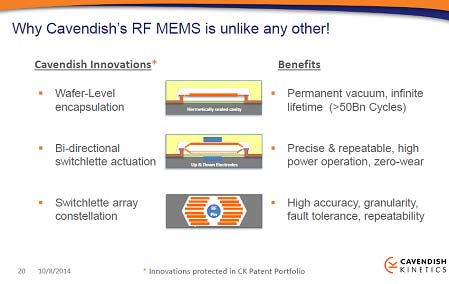

スマホには通信機能はマスト。各国で使われているLTEは40種類以上の仕様や周波数帯があるため、ソフトウエア無線(Software defined radio)で合わせようとすると広帯域のアンテナやLNA(ローノイズアンプ)などが必要となる。米国のCavendish Kinetics社はRF-MEMSをデジタル動作に合わせた可変チューナSmarTuneを発表した。シリコンMEMSは実に機械的な繰り返し動作に強い。MEMSの薄膜メンブレンを繰り返し50億回往復運動させても不良はゼロだったという。

スマホの動向として、モバイル通信のアンテナを外部に出すのではなく、内部に設けることで見た目(ファッション性)を良くする方向でやってきた。しかし、それは受信感度が悪くなる方向である。しかもLTEのように周波数帯が増えても、どの国にもスマホを出荷できるようにするためには周波数帯を広くせざるを得なくなる。RF信号をアンテナで受信してから、RF回路に来るまでにスイッチ、フィルタを通るため、アンテナ先端のパワーの75%をロスしてしまう。しかもアンテナを小さくすればするほど感度は落ちる。

ではどうやって、小さなアンテナで感度を上げるか。アンテナの長さが波長の長さに合った時に、共鳴して感度はピークになる。例えば700MHzの電波の波長は42.9cm、900MHzだと33.3cmになるが、そのような長さはスマホのデザインには許容できない。1/2波長、あるいは1/4波長にして共鳴させるが、効率は落ちる。ここでは容量性の負荷をかけることで実効的にアンテナの長さを変えている。

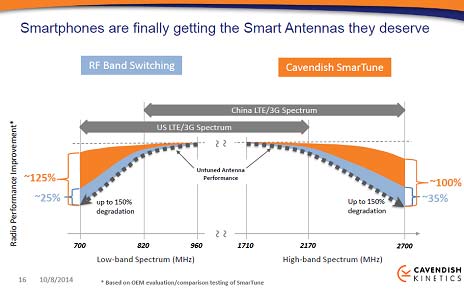

従来は、スイッチングで容量を変えていたが、これではアンテナ感度の向上は25~35%どまりだった。スイッチの挿入損失があるためだ。Cavendishは可変キャパシタをMEMSで作った。アンテナ感度を100%以上にも改善し、700MHz〜2.7GHzまでほとんどフラットなアンテナ特性に改善できる。つまり、700MHz用なら700MHzにピークを持たせ、2.7GHzなら2.7GHzにピークが来るように設定できる(図5)。つまり、狭帯域の周波数スペクトルをズラリと並べていくことに相当する。

図5 700MHzから2.7GHzまでほぼフラットな特性が得られる

出典:Cavendish Kinetics

その手法がデジタル的だ。MEMSキャパシタを構成する細長い短冊を1グループあたり32枚設け、それで数十ものグループを構成する(図6)。1グループは5ビット分の容量変化を作り出す。短冊一つは、微少なキャパシタを構成し、その電極間の隙間が空いているか広がっているかという1、0のデジタル値を採る。微少なキャパシタは数百個にも及ぶ。グループごとに、デジタル的に容量を変化させることができる。MEMSの短冊部分は中空構造になっているが、デバイスそのものは中空でWLP(ウェーハレベルパッケージング)で封止する。MEMSの製造はTower-Jazz、アセンブリはOSATを利用する。WLPの大きさは2mm角。中国のスマホメーカーnubiaがこのMEMSチップを採用したLTEスマホZ7を発表した。

図6 小さな短冊状のMEMSキャパシタでデジタル的に容量を変える

出典:Cavendish Kinetics

周波数ごとにチューニングできるため、LTEのキャリア周波数を束ねて高速化する、キャリアアグリゲーションにも対応できる。Cavendishは、今後アンテナチューニングだけではなく、ロスの少ないスイッチ素子、チューナブルフィルタ、チューナブルなパワーアンプなどに応用していくロードマップを描いている。