EVで大きく変わる自動車システムと備える半導体

自動車のシステムがEV(電気自動車)で大きく変わりそうだ(図1)。エンジン部がないだけではなく、IT/半導体をふんだんに使ったモジュール化が多く使われることになる。そのカギを握るパワー半導体は単なるインバータだけに使われる訳ではない。充電器や電源などにも組み込まれる。パワーだけではない。アナログ、D-A/A-Dコンバータ、マイコンも増える。IntelやQualcomm(参考資料1)、Xilinx(参考資料2)なども参入している。競争は熾烈になりそうだ。

図1 EVの最高級車Lucid Air TeslaのエンジニアがスピンオフしてLucid Motorsを設立 900Vと高電圧化によって10分の急速充電で400kmも走る 満充電では840km走行 出典:Lucid Motors

これまで自動車産業は、日本企業が得意な擦り合わせ技術を使う産業と言われてきた。家電業界は、VTRやテレビを作っていたかつての擦り合わせからデジタル家電というモジュール型に転換した時に、日本は世界から取り残されてしまった。東京大学大学院経済学研究科の藤本隆宏教授が日本の製造業の強さと弱さを分析した(参考資料3)自動車産業は、擦り合わせ型だから強かったが、その自動車産業でさえも実は、エレクトロンクス化が進みECU(電子制御ユニット)搭載数が数十個に及ぶモジュール型が進んでいる。EVになるとモジュール化はますます進む。昨今の車載半導体不足はまさにモジュール化による。モジュール化に対応できなければ、自動車産業も総合家電メーカーと同じ道を歩むことになる。

半導体産業はこれまでの部品売りからソリューション提供に変わってきている。提供する部品を使って何ができるのかを示さなければ売れない時代に変わっている。自動車メーカー(OEM)やティア1サプライヤに対してもソリューションを提案していく半導体メーカーが「勝ち」につながる。IntelがMobileyeを買収した理由も自動運転向けの画像認識技術を手に入れるためであり、Qualcommが力を入れているのもセンサ→データ収集・分析→フィードバック→アクチュエータ制御、という一連のシグナルチェーンにおいてプロセッサ技術を活用したいためだ。クルマがデータセンターのようになる、とIntelもQualcommも述べている。

EVでの変化はパワー半導体だけではない

EVで最も大きく変わるのは、エンジンの代わりにモーターが使われることだ。エネルギー源は、化石燃料からバッテリに変わる。ここに新たな市場が生まれることになる。バッテリは放電するだけではなく当然充電も行う。バッテリの電圧も従来の12Vから、300~400Vに上がり、5Vや12Vで動作する回路のための電源も必要となる。

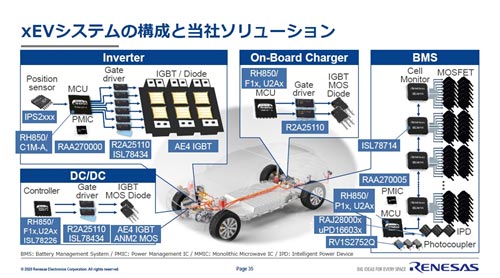

パワー半導体がEVに注目を集めている訳だが、EVと言っても直流を交流に変えるインバータだけではない。バッテリ管理IC、充電用にAC-DCコンバータ、5V/12V回路のための電源IC(PMIC)、1.2Vという低電圧で動作するプロセッサへ電源になるDC-DCコンバータなどさまざまな回路が使われる(図2)。

図2 EVではインバータ以外のパワー半導体の用途が多い 出典:ルネサスエレクトロニクス

これら全ての回路でパワートランジスタないしパワーICを利用する。パワートランジスタは1個だけで動作するわけではない。パワーMOSFETのゲートに入力を駆動するアナログドライバ回路もいるし、デジタルのマイコンからアナログのドライバ回路に信号を変換するためのD-Aコンバータもいる。すなわちこれまで供給しなくても済んだ回路が大量に増えることになる。しかもインバータ回路だと3相モーターを使うため、3組のパワー半導体が最低でも必要となる。

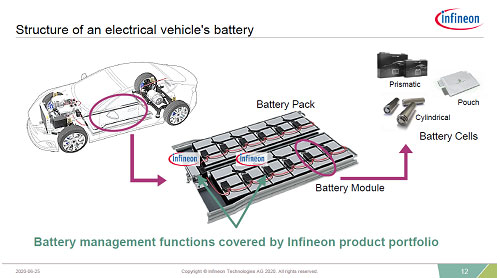

また、EVの設計思想としてバッテリパックを車両の底に敷き詰めるモジュール方式(図3)が定着している。当初のトヨタ自動車のプリウスや日産自動車のリーフはバッテリを後部座席の下の方に配置していたために後部トランクの体積が狭くなったり、後部の窓が狭くなったりしていた。しかしTeslaのクルマがバッテリモジュールを底一面に収める方式を採用、他の自動車メーカーもEVではこの方式を踏襲することで、後部座席の制約がなくなりつつある。

図3 EVではバッテリを車両の底に平らに設置数方式へ 出典:Infineon Technologies

このバッテリモジュールにおいてもバッテリセルを1個ずつ管理するためのバッテリ管理システムが必要となった。そのためのICをLinear Technology(現在Analog Devices)が最初に提案して以来、バッテリ管理ICをさまざまな半導体メーカーが出すようになってきた。数百、数千個ものセルを1個ずつ管理するため配線が大量に必要となる。このため、無線で管理する方式も登場している(参考資料4)。

このバッテリモジュールを車両のプラットフォーム(図4)として、その上に搭載する車両の形を好きなように提供できるというプラットフォーマーが現れた。イスラエルのベンチャーのREE Automotive社は、EV車両のプラットフォームをライセンス提供するというビジネスを提案している。このプラットフォームは自動運転を前提としており、4輪のクルマの中にモーターおよびインバータ回路、ブレーキ、ステアリング-バイ-ワイヤーなどを組み込んでおり、ユーザーは自由に好きなデザインのボディを搭載するだけ。乗用車、バスなど3〜4種類のプラットフォームを試作しており、EVのプラットフォーマーを目指している。

図4 イスラエルのベンチャーREE Automotiveの車両プラットフォーム 出典:REE Automotiveホームページから

自動車ではそれぞれの回路をECUという一つの箱に入れて、機能を制御するわけだが、EVになると、上に述べたようなパワー半導体回路だけでもECUが増えてしまうことになる。ECUが増えるとそれに応じた配線も増え重量が増すことになる。今でさえ高級車となるとECUは100個近くも搭載されていると言われている。大衆車でさえ20〜30個に及ぶ。これがEVになるとさらに増えてしまう。

そこで最近議論に上がっているのが、ドメインという考え方だ。ECUをいくつかまとめて一つのドメインとして扱い、そのドメインの頭脳となるマイクロプロセッサを仮想化してドメインプロセッサとしようという考え方だ。仮想化とは、1台のコンピュータをまるで数台あるかのように見せかける技術であり、OSでさえもWindowsやLinux、Androidと変えられる。データセンターは、大量のサーバーを集めて仮想化したものだが、最近ではさらにOSを変えずにその上のミドルウェア以上を好きなように仮想化するコンテナ化が進んでいる。データセンターの考え方をクルマにも持ってこようとしているのがQualcommである。クルマを再定義しよう、という考えを同社の次期CEOとなるCristiano Amon氏が打ち出している(参考資料1)。

参考資料

1. Qualcommはなぜ自動車向け半導体市場に力を入れるのか (2021/03/10)

2. Xilinx、FPGA内蔵のSoCをスバルの新型レヴォーグに搭載 (2020/08/20)

3. 藤本隆宏、「モノづくり経営学〜製造業を超える生産思想」、光文社新書

4. TI、ワイヤレスバッテリモニターチップセットでEVの軽量化を図る (2021/01/26)