Agナノワイヤーの透明導電膜がなぜ商用化できたか、CEOが語る

銀(Ag)ナノワイヤーを利用する新しい透明導電性材料のメーカーである、カンブリオス社CEOのJohn LeMoncheck氏(図1)がその技術について語った。印刷技術を利用して電極を形成するため、従来のITO(インジウムすず酸化物)よりもコストを下げられる可能性が高く、大面積のフラットパネルディスプレイや照明に向く。ファインテックジャパンで発表した。

図1 Cambrios CEOのJohn LeMoncheck氏

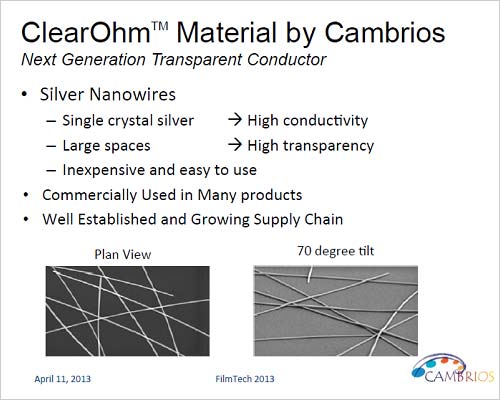

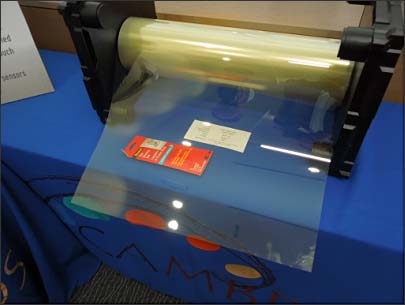

カンブリオス社(Cambrios Technologies Corp)のAgナノワイヤー製品CleanOhmは、直径10〜20nm、長さ数μmという細い針のような「繊維」である。それらをランダムに配置して、薄いネットワーク状の導電膜を形成する。単位面積あたりに占める透明な空間が広いため(図2)、人の眼にはほぼ透明に見える。このAgナノワイヤーを溶剤であるインクに溶かし、印刷のように電極パターンを描く。プリント配線板に使う電極の幅は、数十μm以上もあるため、透明に見え、導電性を持たせることができるという訳だ。この製品CleanOhmで配線電極を透明なフィルム上に形成しても、図3のようにただの透明フィルムのようにしか見えない。

図2 真上から見た製品(左の写真)、70度傾けて撮影した製品(右の写真)

出典:Cambrios Technologies

図3 フィルム上に透明電極を形成してもやはり透明

これまでは透明導電膜としてITOしか実用に耐えなかった。ITOはセラミックであり、製造するためには真空装置が必要で安く作ることが難しかった。また比較的高温でのアニールも必要だったためプラスチック基板には形成できなかった。「加えて、経時変化によってクラックが入りやすかった」(同氏)。

この製品CleanOhmの特長は、もちろん低コストであるが、それだけではない。セラミックとは違い、フィルムなどのプラスチックのフレキシブルな基板や、曲線状の丸い表面形状の上にも形成できるというメリットもある。ナノワイヤーがネットワーク状にランダムに絡まっているため、規則的なパターンを描いてもモアレが出来ないという。加えて、量産する場合に、既存のロールツーロール式のフィルムカセットを使えるため、余分な装置コストはかからない。

ナノワイヤーと呼ぶ、まるで研究フェーズのテーマであるものの、実はすでに商用化されている。スマートフォンやWindows 8ベースのPCモニターやウルトラブックなどのタッチスクリーンに使われた実績がある。これらの応用は、従来のITOを置き換えただけの用途にすぎない。

今後は、このフィルムをさらに発展させ、プラスチックエレクトロニクスとして曲面状の太陽電池や窓に設置できる半透明の太陽電池などへの応用も視野に入れている。ドイツのHeliatek社はフレキシブルな有機フィルム太陽電池で12%という変換効率を達成している。またやはりドイツのNovaled社もこの製品を使ったOLEDを開発している。

図4 透明電極形成用インクを使うサプライチェーン

カンブリオスは、これまでの商品化の実績を踏まえ、インクに溶かしたAgナノワイヤーをフィルムメーカーに販売してきた。Windows 8で認証されたサプライチェーンの流れは図4のようになる。透明電極をパターン加工したフィルムメーカーは、タッチセンサメーカーに製品を納め、タッチセンサメーカーは電子機器メーカーやEMSへ納入する。

図5 カンブリオス日本法人のカントリーマネジャーに就任した村山隆志氏

こういったサプライチェーンに係わる企業が日本にはかなり多い。ファインテックジャパン2013に出展した多くの企業がこのサプライチェーンのどこかに係わりを持つ。このことを理解したカンブリオスは、日本市場にさらに力を入れるためこのほど日本法人に代表取締役(カントリーマネジャー)を置くことを決めた。かつてインテルやトランスメタ、コネクザントなどの外資系企業を経験してきた村山隆志氏(図5)が代表取締役に就任したことを発表した。