ラピダス支援は補助金から融資や民間出資へ、SK Hynixの4Q24売上額が75%増

ラピダスへ政府や民間から出融資をしやすくするための法改正が進んでいる。これまでのような補助金とは異なる方式のため法改正が必要となる。先週SK hynixの2024年4Q(第4四半期)決算発表があり、前年同期比75%増の19.77兆ウォン(2.17兆円)となった。HBM(広帯域メモリ)で先行するSKを追いかけるMicronはシンガポールに新工場を設立する。

1月24日の日本経済新聞によると、自民党半導体戦略推進議員連盟の山際大志郎会長の言葉として、政府がラピダスに出資することと、民間が融資しやすいよう債務保証を付けることを明文化するよう政府に求めたとしている。これまで補助金として9200億円を出資することが決まっており、ラピダス設立の時の1兆円かかるという希望をほぼ満たす形になっていた。それが2024年になり5兆円かかるということになり、1社に5兆円を補助することになれば、補助金では国民の理解は得られない。そこで出資という形でほぼ国営企業となるが、収支の決算報告の公表などが期待される。また民間からも融資や出資を推進すれば民間企業を維持できる。政府が半導体を支援するのには、かつてのエルピーダメモリの倒産の影響がある。一時的なリーマンショックにも拘らず、銀行など金融機関が1円たりとも貸さなかった、という苦い経験がある。

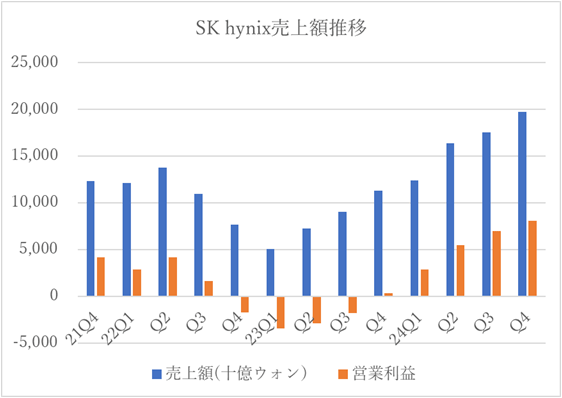

メモリメーカーとしてSK hynixの業績が絶好調だ。2024年全体でも過去最高の66.2兆ウォンであり、これまで過去最高だった2022年の44.6兆ウォンを軽く抜いた。営業利益も2024年は過去最高となった。この業績をけん引したHBMは、DRAMチップを複数枚TSV(Through Silicon Via)などで重ね合わせ、大容量でしかも高速のDRAMメモリを実現したもの。

図1 SK hynixの四半期ベースの売上額と営業利益 出典:SK hynixの発表資料を編纂

重ね合わせ精度をはじめ、難しい量産技術を初期のHBM1の時代からhynixは頑張ってHBMを仕上げてきた。一方のSamsungは技術が難しいわりに市場の小さなHBMには見向きもせずにDDRの量産に力を入れてきた。AI時代に入るとHBMががぜん見直され、HBM2からHBM3へと高性能化が進む中、hynixのHBMはNvidiaのGPUやAIチップと共に使われた。Nvidiaが生成AI向けのチップで進むと共に、hynixのHBMも一緒に使われるため、売上・利益が伸びてきた。技術的にも難しい8枚のDRAMを搭載したHBM3Eを24年3月に出荷を開始、24年4Qには12枚のHBM3Eを出し文字通りHBMでリードしている。24年のHBM売上額は前年比4.5倍になったとしている。

また、NANDフラッシュメモリ製品も好調になってきて企業向けのSSDであるeSSDは、24年全体手前年比300%増(4倍)の売り上げとなった。特に大容量のQLC(4ビット/セル)のNANDフラッシュを使った61TB(テラバイト)および122TBのeSSDが好調だという。25年もパソコンやモバイルデバイス向けは1桁の低い方の伸びだが、AIサーバー向けなどは1桁の高い方の伸び率が期待できるとしている。

HBMの成長性を認識したMicron Technologyは、東広島工場でDRAMウェーハを生産しているが、DRAMチップを組み立てHBMに仕上げる本格的な量産工場をシンガポールに設立すると発表した。新工場を現在の工場に隣接し、2026年に稼働を開始する予定。MicronはHBMへの投資を続け、今後10年間で70億ドル(1兆円強)を投資するとしている。

半導体製造材料メーカーは、米国アリゾナ州に投資する。22日の日経によると、JX金属がアリゾナ工場でのスパッタリングターゲットの生産を2025年初頭に本格稼働させる。工場に180億円を投じ、米国での供給能力を2倍に高める。三菱ガス化学は既存のアリゾナ工場の、超純過酸化水素の生産能力を2倍強、超純アンモニア水を3倍強に引き上げる。TSMCの先端工場の水処理を一手に引き受けるオルガノは21年に米国に初めて営業拠点を設置した。また、ドイツのメルク(Merck)が同州拠点に2800万ドル(約43億円)を投じ、生産設備の増強や研究開発体制の整備を進めている。