半導体でトランプ氏に恭順の意を示す台湾の頼政権

台湾積体電路製造(TSMC)など世界有数の半導体企業群を擁する台湾の頼清徳政権が、2025年1月に発足した第2次トランプ米政権に恭順の意を示している。安全保障に関する政権高官の会議をこのほど開き、第2次政権が目指す製造業の米国回帰に全面協力する方針を確認した。総統が会議後に発表した声明をもとに、頼政権が「またトラ」にどう臨むのか読み解いてみる。

図1 安全保障に関する高官会議を主宰した台湾の頼清徳総統 出典:総統府提供、2025年2月14日

「民主主義陣営は現在、権威主義勢力の結集で生じる共通の脅威に直面している。中国の過剰生産能力によるダンピング(不当廉売)や不公正な競争が世界の経済秩序を破壊している。新しい1年が始まり、米国の新政権は内外の課題に対応するため、過去と全く異なる戦略と政策を打ち出した。(台湾を含む)世界中の全ての国が新たな段階の変動と挑戦に直面している」

頼総統は春節(旧正月)休み明けの25年2月14日、外交・防衛・経済担当の閣僚らで構成する「国家安全ハイレベル会議」を主宰した(図1)。会議後に読み上げた声明では冒頭、台湾独立を志向する頼政権らしく中国を経済面からけん制したうえで、第2次トランプ政権の発足に対応する必要性を指摘した。

「世界のサプライチェーン(供給網)再編と経済秩序の再構築という機会を確実に捉えるため、『台湾に根ざし、グローバルに展開する』という経済・貿易戦略を引き続き推進する。ハイテクを守り抜くとともに、友好国と協力して世界的な民主主義供給網の構築を進める」

会議では、25年の三大政策課題として「防衛費の域内総生産(GDP)比率を3%以上に高めて防衛力を強化する」、「中国の統一工作に対抗する」ことと並び、第2次トランプ政権が推進する供給網再編に積極的に関与する方針を決めた。台湾は日米欧など主な民主主義国と外交関係を持たないが、自らはその一員であると位置付けている。

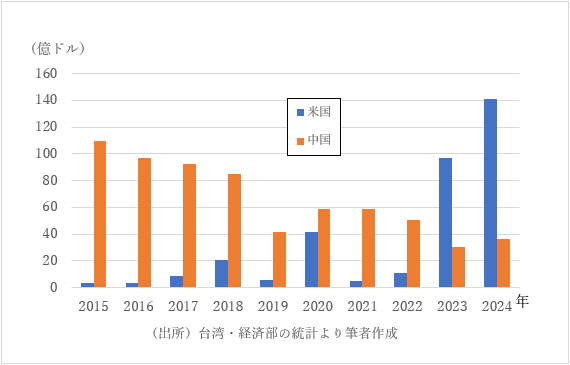

対米投資が対中の約4倍に

「民主主義供給網」の具体的な取り組みとしては、「より強靱(きょうじん)で多様化した半導体供給網の構築」や「最先端半導体の優位性を生かした人工知能(AI)チップ産業のグローバル・アライアンス設立」などを挙げた。TSMCが現在、世界のファウンドリ(半導体受託生産)市場でシェア6割を占め、最先端AIチップの生産の大半を担っていることを意識した発想だ。

「台湾による23年と24年の対米直接投資は対外投資全体の40%以上を占め、対中投資を大きく上回った。実際に、台湾の対中投資が全体に占める比率は23年に11%、24年には8%にまで低下しており、米国はすでに台湾にとって最大の投資先となっている」

台湾の経済部(経済省)によると、台湾の24年の対米直接投資(認可ベース、以下同)は141億2600万ドル(約2兆1000億円)と23年比で46%も増加した。台湾の対米直接投資は22年まで低い水準で推移してきたが、23年に前年比8.9倍に激増し、24年もその勢いが続いている(図2)。

図2 台湾からの米中直接投資の推移

これは米アリゾナ州で新工場を建設中のTSMCが運営子会社の増資を行ったことなどを反映している。TSMCは総額650億ドルを投じてアリゾナに3工場を建設する計画で、24年末に第1工場が稼働したばかり。声明は個別の案件を挙げることは控えつつ、台湾がすでに製造業の米国回帰で大きな役割を果たしていることを強調している。

一方、経済部によると、24年の台湾の対中直接投資は36億5400万ドルと米国向けの約4分の1にとどまった。かつては鴻海精密工業など台湾のEMS(電子機器の受託製造サービス)大手が中国にノートパソコンやスマートフォンの組立工場を続々と建設し、対中直接投資は10年にピーク(金額は146億ドル、比率は83%)に達していた。

しかし、その後は人件費高騰などで中国工場の運営コストが上がったことや米中ハイテク摩擦の長期化に伴い、投資は減少傾向が続いている。声明は台湾の対外投資先で米中が逆転したことを明示し、米中摩擦で米国側に立つ意思を改めて示した格好だ。

「トランプ政権の新たな政策に対し、われわれは互恵共栄の精神を堅持し、米政府と緊密な意思疎通・協議を続けていく。新政権チームが台湾は米国の製造業再生やハイテク分野における主導権強化に不可欠なパートナーであることを十分に理解できるよう努める」

中国の統一攻勢に単独では対抗できない台湾は、もともと米政府の要求を拒否することが難しい。ところが、トランプ氏が24年の大統領選挙の期間中に複数回にわたり、台湾を「われわれの半導体ビジネスを盗んだ」を名指しで批判し、警戒感を高めていた。

声明はトランプ氏の誤解を解くとともに、台湾がすでに製造業の米国回帰で一定の役割を果たしている事実を示すことを狙っている。ただ、TSMCのアリゾナ工場はコスト競争力の低さが指摘されるなど、頼政権と台湾企業の利害は完全に一致している訳ではない。台湾の半導体産業の「またトラ」対策がどう進展するかは、継続的な観察が必要になりそうだ。