5G通信の本命ミリ波、39GHzチップでビームフォーミングを実証

東京工業大学の岡田健一研究室とNECは、次世代無線通信規格5Gの本命技術となる39GHzミリ波用のCMOS送受信機チップを開発、性能劣化の少ないビームフォーミング技術を実証した(参考資料1)。5Gでは使える周波数が今は、まだ3.7GHzや4.5GHzのようなサブGHz帯が使われているが、これでは下り20Gbpsの性能の実現はほとんど無理。ミリ波が5Gの本命技術となる。

図1 東京工業大学工学院電気電子系教授 岡田健一氏

4Gの次世代となる5G通信サービスが韓国と米国の一部で始まった。かといって日本が遅れている訳ではない。実験レベルでは2016年くらいからNTTドコモがミリ波での送受信通信をデモしていた。NTTドコモは2Gの時に日本だけが勝手に走ってしまいガラパゴスと言われて孤立した苦い経験があるから、携帯電話の国際規格委員会3GPPと歩調を合わせながら5Gサービスの商用化を進めている。

ただ、現在、先行している5Gサービスはまだサブ6GHzの周波数帯を使ったサービスで4Gの延長といった方がよい。米Verizonのサービスでさえ最大1Gbpsを提供できるかどうか、というレベルだ。10Gbpsを提供するためには周波数はミリ波が最低条件となる。3GPPの規格では28GHzや39GHzが決まっており、日本では28GHzの周波数がこの4月に割り当てられた。39GHzはその次に予定されている周波数だ。

東工大の岡田研究室は、ミリ波用半導体送受信チップの開発研究を進めており、2019年2月のISSCC(International Solid-State Circuits Conference)で28GHzの送受信機チップを発表している(参考資料2)。このほど6月に開催されたIEEE MTT RF-IC Symposiumで39GHzのトランシーバICを発表した。次の5G技術は28GHzが使われるだろうが、岡田教授はその先を見越して、39GHzのICを開発した。

5G技術は時代と共に進化していく規格なので、使用周波数も低い周波数から難しい高い周波数へと上げていくことになる。また、低いビットレートのサブGHz方式と、高いビットレートのミリ波方式とは共存していくという見方が強い。このため、進化に対応してミリ波技術は今から用意しておく必要がある。

5Gの特長として、最大下り20Gbps/上り10Gbps、レイテンシ1ms以下、携帯電話だけではない通信機器(IoT)である。5Gの特長の中にIoTが含まれる。IoTは低ビットレート・低消費電力だけではない。高速のデータが必要なビデオ伝送もIoT応用の一つだ。例えばドローンによる鉄塔や橋梁、高層ビルなどの劣化状態を撮影・検査するサービスをKDDIが始めたが(参考資料3)、動画伝送ではできれば高速の5Gが望ましい。

しかしミリ波技術は難しい。データレートを上げるためには周波数を上げていく必要があるが、電磁波は周波数を上げれば上げるほど、直線性が増し、しかも到達距離は短くなる。4Gまでの低い周波数の電磁波なら360度全方位で電波が飛んでいったため、カバー範囲を広げる必要はなく、ほぼ半径2kmをカバーできた。そこで5Gでは、平面アンテナを利用して電波のビームの方向を変えられるビームフォーミング技術を使う(図2)。元々軍事用レーダーに使われていた技術で、飛ばす電波の波長のピッチでアレイ状に並べたアンテナを使い、各アンテナからの電波の位相や振幅を変えることで、電波の向きを揃える技術である。

図2 ビームフォーミング技術 遅延回路により位相をずらしアンテナの向きを仮想的に変え、電界を合成することで到達距離を伸ばす 出典:東京工業大学 岡田健一教授

今回開発した位相シフトシステムは、±30°の角度を変えても振幅はさほど落ちていない (図3)。すなわち、電波の向きを±30°変えても通信できることを実証した。この位相シフトシステムを実現できたカギは、ミリ波用半導体チップである。このチップをミリ波用の平面アンテナもチップと共にプリント回路基板に実装した。

図3 ビームフォーミングにより平面アンテナで±30°に電波を振ることができることを岡田研が実証 出典:東京工業大学 岡田健一教授

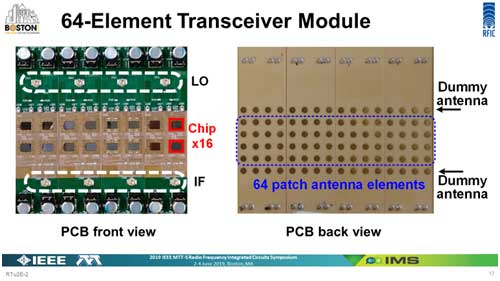

ここでは、64個のアンテナ素子と16個のトランシーバICを使った(図4)。1チップには4個のトランシーバ(送受信)回路を集積しているため、このシステムは64個のトランシーバを持っている。各アンテナに各トランシーバが対応する。電波を誘導するためのダミーアンテナもプリント基板上に設けている。

図4 4個のトランシーバ回路を集積したRFチップを16個並べ、64個のアンテナに接続 出典:東京工業大学 岡田健一教授

この39GHz RF半導体チップは、65nmのTSMCプロセスで作られている。回路的には、これまで試作した28GHzのチップよりも高周波性能が求められる。送信回路では従来、局所発振器1個からIF(中間周波)信号を混合した後、パワーアンプを4つに分けて出力しアンテナにつなげていた(図5)。しかし、4つのパワーアンプ間で利得がばらつくという問題があった。

図5 従来の位相アレイ(左)と今回の位相アレイ(右)との違い 出典:東京工業大学 岡田健一教授

そこで、局発を4個設け、それぞれIF信号を受け取り混合する、という方式に変えた。高周波信号に変換されパワーアンプで増幅される。それぞれのパワーアンプの利得や出力パワーを合わせておくと、バラツキはぐっと小さくなった。位相シフトの分解能は従来5〜6°のバラツキが0.05°と小さい。このチップを世界中のマイクロ波エンジニアが集うIEEE MTT Radio Frequency Integrated Circuits Symposiumで岡田研究室の学生が発表した。この発表論文は、「Student Paper Finalist」と呼ばれる学生優秀論文の最終選考にも選ばれた。

5Gの本命ミリ波通信のエンジニアは実は日本にはほとんどいない。かつては富士通や三菱電機、東芝、パナソニックにはいたが、Wi-Gigというミリ波WiFiが商用化に成功しなかったため、エンジニアがいなくなった。大学でも岡田研究室しかいなくなったため、今回NECから共同開発の声がかかったという。NECはかつて通信機器で一世を風靡したが、NTTの民営化と共に弱くなっていった。しかし、最近は4G携帯通信も手掛け、5Gには意欲を見せるようになった。NECは、「5G. A Future Beyond Imagination」という標語を掲げ、AI、IoTと共に5G技術を使った新サービスの創出を目標としている。Software-Defined Network技術を工場ネットワークなどの産業用にも展開しようとしている。

ミリ波と言っても、厳密には30GHz以上のミリ波周波数の波長は10mmであるため、半導体パッケージやプリント回路基板とほぼ同じような寸法になり、小型化に向く。ICパッケージに1/2波長のアンテナを構成できるようになり、AiP(Antenna in Package)技術が注目されている。

参考資料

1. Wang, Y., et al., “A 39GHz 64-Element Phased-Array CMOS Transceiver with Built-in Calibration for Large-Array 5G NR,” 2019 IEEE MTT Radio Frequency Integrated Circuits Symposium, 講演番号RTu2E-2, June 2019

2. Pang, J., et al., “A 28GHz CMOS Phased-Array Beamformer Utilizing Neutralized Bi-Directional Technique Supporting Dual-Polarized MIMO for 5G NR,” in IEEE ISSCC, Feb. 2019, pp. 344–346

3. KDDI、ハード・ソフト・サービスをパッケージにしたドローンビジネスを展開 (2019/03/07)