目が疲れない新しい原理の3Dディスプレイをドイツのベンチャーがデモ

ドイツのベンチャー企業であるSeeReal社は、疲労感の少ない3次元立体映像を見せるホログラム・ディスプレイを試作した。目の焦点を定めなければ3次元画像を認識しにくい従来の3Dディスプレイとは全く違う原理で動作する。

基本的には、ホログラムに刻まれた2次元画像を3次元の深さ方向に変換するわけだが、この変換に要する計算時間の短縮と、人間の目を自動検出、追尾することで、人間の視野に制限されることなく3次元画像が見える。このディスプレイをFPD Internationalで展示して見せた。

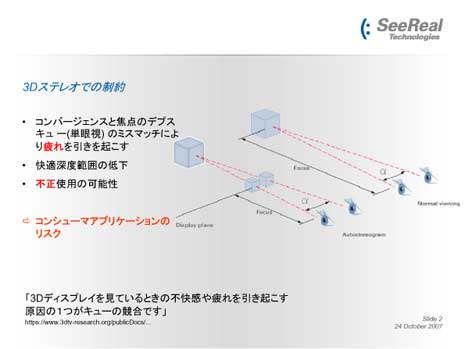

従来の3次元画像は、右目と左目の画像を別々にとり、それらを別々に出力することで立体的に見せるわけだが、立体的な深さ方向には実は目の錯覚を利用してきたという。右目の画像と左目の映像を合成するために、偏光メガネをかけたり、あるいはホログラムや微小なミラーやレンズを使ったりしてきた。しかし、メガネは煩わしい。メガネなしのホログラムや微小レンズによるディスプレイでは目が非常に疲れやすい。長時間見ることができない。

目の疲れは見たい物体と右目と左目の視線が合う収束距離が違うことに起因しているのだと同社は分析する。特に平面ディスプレイで立体画像を見る場合にはディスプレイ上の物体と両目の収束点とがずれており、そのずれが奥行を表示しているように見えるのだとしている。人間の目は最も明るいところ、すなわちディスプレイ面に焦点を合わせ、常にこの面に焦点距離が保たれるはずである。しかし、目は対象とする物体を追いかけるためディスプレイ面よりも前に行ったり後ろへ行ったりして両目の収束点を調整するのだという。このようなことが最近わかった、と同社CEOのMark Thorsen氏はいう。

人間が常に目の錯覚を起こしながら見ているため、これまでの立体画像は決してリラックスできるような映像にはならないとしている。

今回、発表されたホログラム・ディスプレイは、従来のような目の錯覚を利用せず、実際にコンピュータで奥行きを計算して、深さ方向の画像を合成して作るため、人間が長時間見ても疲れない。ここが新しい。

ホログラムは、物体像と参照光を合成して作る干渉縞のパターンである。その干渉縞に参照光を投下して元の物体を再現する。このため干渉縞は光の波長である0.4~0.6μmと狭い。立体画像を得るため、SeeReal社はホログラム上の長さを画像の奥行方向の情報に変換・計算しなおす。

実際に表示するLCDなどのフラットパネルディスプレイの画素ピッチは40インチクラスで25~50μm程度あり、1画素で干渉縞を表現しようとすれば100倍もの縞を再現する必要がある。SeeReal社は、HDTVの立体像を得ることを設計目標に置いているため、その奥行き情報への変換計算を1画素単位で行うと膨大な時間がかかってしまう。このため、1000画素程度まとめて計算し、それらを並列処理で合成する手法を使った。この結果、ペタFLOPS(1秒間に10の15乗回の浮動小数点演算回数:floating point operations per second)というスーパーコンピュータ並みの速度で計算しなくてはならない演算処理を、3.5TFLOPS(1秒間に10の12乗回の浮動小数点演算回数)というサーバー並みの計算機で処理できるようになった。

ただし、20μmの画素ピッチを80cm離れて見ようとすると、立体画像が見える視覚範囲は片目当たり20mm程度となる。右目と左目は時間多重で切り替える。この視覚ウインドウは狭いため、ディスプレイ装置側で人間の両目を認識、追跡して、はずさないように制御する。

この技術は、立体画像や立体映像のコンテンツ製作者にとっては福音となる。2次元画像を3次元に変換・演算するという作業をコンピュータが行ってくれるからだ。従来と違って、左右の画像、映像を別々に作る必要はない。このためストリーミングのブロードキャスドでさえもそのまま流せるようになる。

2002年に設立されたSeeReal社のビジネスモデルは、英ARM社と同様、ライセンシングビジネスである。4年前にこの立体画像作成のアイデアを見つけ、すでに100件程度の特許を申請した。今年末には120件にもなるといい、来年には150件程度に膨らむという。同社はこの立体映像技術をテレビなどの民生市場に応用したいとして、すでに日本の大手ディスプレイメーカーと話し合いに入っているという。理由は日本の大手は革新性のある技術を持っているため、SeeReal社の技術と組み合わせれば必ず成功すると信じているからだ、とThorsen氏は自信を見せる。