EVで走行しながら充電することが現実味を帯びてきた、ここにもSiC新市場

EV(電気自動車)を走行しながら充電するという技術が現実味を帯びてきた。ロームやデンソー、ブリジストンなどの企業と一緒に開発を進めていた東京大学の藤本博志教授のグループが小さな電池だけで街中を走行できることをシミュレーションで示し、柏の葉キャンパスの周辺で実証実験を開始することになった。2025年3月まで実験を継続する。

図1 東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻 教授 藤本博志氏

走行しながらのEV充電は提案されてから10年程度たった。当初熱心に提案していたQualcommや各国で行われている実験では、道路の中に多数の充電器を埋め込んだ専用レーンを設け、その上を走行するというものだった。これではコストがかかるため、商用化への実現は難しかった。国内でも、NEXCO東日本や建設業者のグループなどは高速道路に充電設備(コイル)を多数埋め込んで無線給電で充電するという仕組みを描いている。

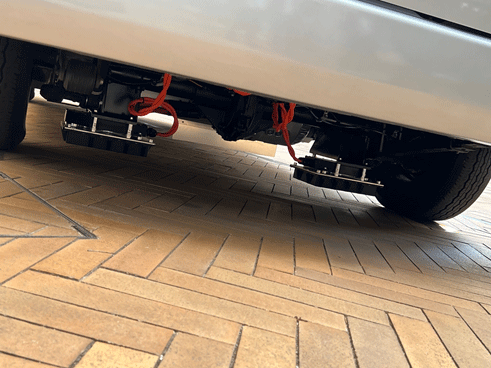

技術的には無線給電技術であり、トランスの仕組みと同じ電磁界結合と磁気共鳴との二つの技術を組み合わせたもの。送信コイルと受信コイルをある程度離しても、送受信できることが必須だ。藤本教授らのグループは、コイルを埋め込んだ道路表面から50mm離して充電できるという。道路に埋め込むコイルの上のアスファルトは40mmの厚さにしており、送受信コイル間の距離は90mmにもなる。さらにタイヤの空気圧の減少によるタイヤの凹みも考慮して、5mmのマージンも加えた。受信コイル側は道路表面の凹凸にも対応するため、サスペンションとフィードバック技術で道路表面と受信コイルとの距離が常に一定になるようにしている。

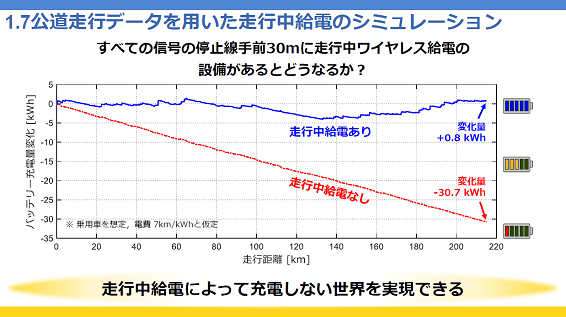

いかにコストを下げられるかが、まずカギとなる。藤本教授らのグループは、道路に埋め込む送信コイルの場所をどこに重点的に設置すべきかを検討するため、実際の車両を横浜から平塚にかけて広範囲に走らせてみた。すると信号機の手前30メートルの範囲に全走行時間の約25%の時間にわたってクルマが滞在することがわかった。そこで、電費7km/kWhと仮定して、交差点で給電するというシミュレーションを行ったところ、走行中に交差点で給電すると220kmを走行してもバッテリの充電量がほとんど変わらないこと(図2)がわかった。つまり給電用送信機を道路全体に埋め込む必要はなく、信号の手前に埋め込むだけで済むのである。これだと、経済的な走行充電システムを構築できそうだ。

図2 交差点の手前30メートルに送信コイルを埋め込んだ場合の走行シミュレーション 出典:東京大学

そこで、実証実験をする前に、つくばエクスプレス線の柏の葉キャンパス駅から東京大学柏キャンパスまでの距離を何回か往復して、80分間走行すると仮定してシミュレーションを行うと、クルマが停止する交差点近辺にクルマを停止させ、バッテリの充電電荷はむしろ少し増えたという結果を示した。

今回、この公道ルートを実際にクルマが走るという公道走行実験を行うことになった。公道で実験するため、国土交通省や千葉県柏市などと話し合いを行い、許可を得た。公道を安全に走れるかどうか、道路に埋め込んだ送信コイルの上を軸重11トンのトラックによる走行実験を土木研究所内の耐久試験路で行ってきた。クルマが走る路面としての安全性は検証された。さらに埋め込んだ送信機や配線などからの漏電などの電気的な安全性も確認している。道路側に電力グリッドに接続するための設備やブレーカーなどを設置して月に1度モニタリングし漏電を検知する。

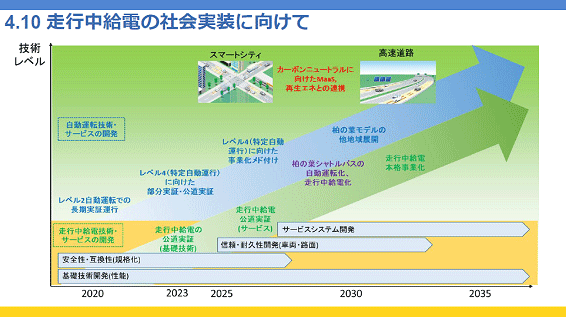

図3 EV走行中充電システムの将来を見据えたロードマップ 出典:東京大学

今回の公道実験では、柏の葉キャンパス駅から東大のキャンパスまでの道路に渡って信号機のある交差点の少し手前に送信コイルを埋め込み、実際のデータをとりながら、2030年ごろの実用化を目指していく(図3)。

この実験に参加してきた開発チームは図4の通りで、パワーエレクトロニクス関係は、ローム、東洋電機製造、小野測器、デンソーなどが参加しており、ロームはSiCパワートランジスタを供給、東洋電機が基板を設計・製造した。SiCを必要としたのは、ワイヤレス給電するのに世界標準の周波数85kHzで動かすためである。シリコンのIGBTではこの周波数に対応することが難しいという。

図4 実験に参加した企業や、大学、組織 出典:東京大学

道路側に埋め込む回路基板上にSiC MOSFETのスイッチング動作により85kHzの交流を作り出し、受信側で85kHzの交流を受け取った後直流に変換しバッテリを充電する。AC-DC変換にもSiC MOSFETを使い、変換効率を上げている。

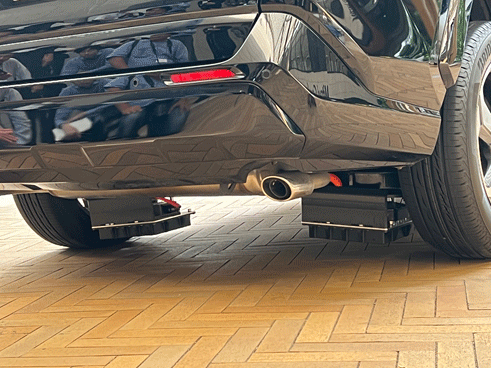

実験には乗用車とバンを使って、充電量の異なるクルマでも対応し走行充電できることを確認する(図5、6)。

図5 乗用車でしかもプラグインハイブリッド車の二つの後輪のそばに受信機を搭載

図6 EVのバンの後輪近くに受信機を搭載 地上から50mmを常に保つ

実験を主導してきた東大の藤本教授は、「世界で公道実験が行われており、自分のグループで得たデータを生かし、走行中給電システムの標準化に貢献したい」と世界的に普及させるための標準化への意欲を見せている。