工業用メタバースで提携したSiemensとNvidia、日産のクルマ作りに活かす

独Siemens社と米Nvidia社が工業用メタバースの実現で6月に提携、このほど日産自動車の電気自動車「アリア」の開発に活かすことで合意に達した。工業用メタバースは、シミュレーションで現実の世界と全く同じものを作り出すデジタルツインをよりビジュアルにする技術。ゲームやテレコンファレンスでのメタバースとは全く違う。製品開発期間の短縮に威力を発揮する。

図1 Siemens社取締役兼Digital Industries部門CEOのCedrik Neike氏

Siemensはハードウエアのオートメーションと、工業用ソフトウエアの2大事業部門からなる企業で、提携したのはソフトウエア事業を手掛けるSiemens Digital Industries Software部門。Siemensは、EDAのMentor Graphicsを買収し、モノづくりのソフトウエア(CAD、CAE、PLMなど)に電子回路のEDA部門も手に入れた。最近のモノづくりはかつての頃とは違い、機械とエレクトロニクス、ITが総合的に融合するようになってきているため、電子回路のEDAもしっかりカバーする。

しかし、ソフトウエアだけでは、モデルやアルゴリズム、AIモデルの規模によってはコンピュータ計算が数カ月かかることもある。このためどんなに優れたソフトウエアであっても陳腐なコンピュータは使えない。演算ならやはり数値計算の得意なNvidiaのGPUがプログラム可能で、しかも高速に処理できる。

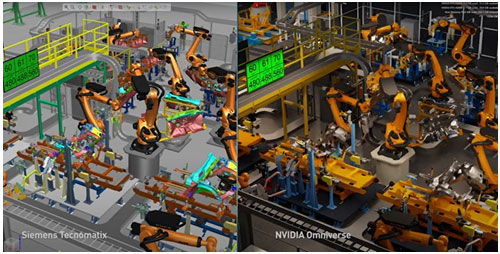

一方、Nvidiaは、レイトレーシング(Ray Tracing)技術により、写真か絵(グラフィックス)か区別のつかないほど鮮明で現実に近い画像を産み出せるようになった。それもリアルタイムでレイトレーシング処理できる技術を3年前に開発した。レイトレーシングは昔からある技術で、写真並みの鮮明な画像を作り出すため、対象物に当たる光の光路を壁や物体からの反射全てを考慮して演算する。このため5〜6年以上も前のコンピュータでは計算に数週間かかっていた。それをNvidiaがリアルタイムで計算できるようにした。Siemensは、3年前にNvidiaがリアルタイムレイトレーシングを開発したことは知らなかったようで、提携してからレイトレーシングでメタバースの世界を表現できることを知った(図2)。

図2 Siemensのデジタルツインシミュレーション(左)とNvidiaのOmniverse(右) 出典:Siemens、Nvidia

自動車の設計者は、流線型の形で空気抵抗を下げながら、デザイン性も採り入れる。さらに居住性や騒音なども考慮に入れたクルマの外観をデザインする。どのような形になるのか、エンジニアだけではなく、経営陣や営業、マーケティング、商品企画、さらには海外工場のエンジニアなども加わってデザインを議論できる場が欲しい。この場を再現するのが工業用メタバースである。現実的なデザインや形に風を当てたり、車体の温度分布などをチェックしたりするなど、みんなが実験の情報をリアルタイムで共有できる。このため、市場に出すまでの開発期間であるT2M(Time to market)を数カ月も短縮できる。

メタバースはクルマの設計だけではなく、それを現場に流す生産工場そのものもデジタルツインでシミュレーションし(図2)、ロボットの動作時間を評価したり、作業フローのボトルネックを見出したりできる。これにより、最もスループットの高い生産方式を見出すことができる。

メタバースを実現するために、Siemensは3D-CADがシミュレーション、PLM(製品ライフサイクル管理;一種のコンテンツ管理システムのソフト)など、総合的なデジタルプラットフォームである、Siemens Xceleratorと、Nvidiaのハードウエアはもちろんだが、3Dデザインとリアルタイムシミュレーションを行うためのソフトウエアプラットフォームのOmniverseをつなげるようにしている。

Xceleratorは、おもちゃの「レゴ」のようにCADやシミュレーション、PLMなどのソフトウエアをいろいろと組み合わせられるように作られているという。IoTのデータ収集・管理・解析などのプラットフォームであるMindSphereや旧Mentor Graphics製品、クラウドソリューションなどを組み合わせて、未来の製品や生産体制を可視化する。NvidiaのOmniverseと組み合わせることで、より現実的な製品情報を共有できるようになる。

両社のソリューションを日産自動車の栃木工場に導入し、日産は新しい電気自動車の生産ラインをデジタル化していく。作業環境の改善だけではなく、ゼロエミッションの生産体制も実現していくとしている。