新技術相次ぐセミコンJ〜5Gミリ波テスター、気相成長SiC結晶、10µm配線

2019年12月に行われたセミコンジャパンでは、新しい技術の芽が登場していた。LSIテスターのアドバンテストが5Gの本命ミリ波RFチップ向けのテスターを開発、SiC結晶を開発してきたデンソーが新しい気相成長法を考案、結晶欠陥を1/100に削減した。10µm配線ピッチのパッケージ技術を開発しているコネクテックは30°Cという低温で形成できる技術を示した。

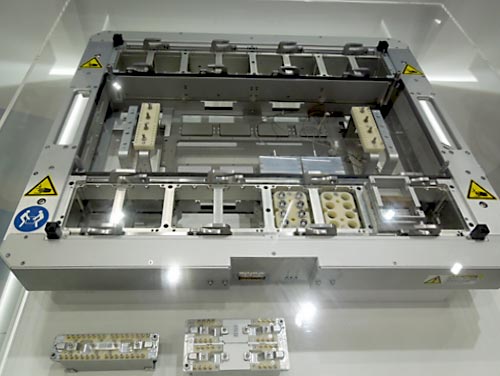

図1 アドバンテストの5Gミリ波テスターV93000 OTAテストも可能に

アドバンテストが発表した5G向けテスター「V93000」(図1)は、次世代のミリ波用RFICをテストする。今回発表したのは、周波数24GHz〜44GHzのモジュールと、57GHz〜70GHzのモジュールを搭載できるテストソリューションである。DUT(Device under Test)を搭載したブロックを前方4個、後方4個搭載できる。1個のブロックに8個の双方向ポートが乗っているため、テスター全体では最大64ポートをテストすることができる。このポートを切り替えることで1ブロック当たり8個のデバイスをテストする。

ミリ波用のRFICでもやはりIF(中間周波数)に落とすため、ミリ波のIF段として5.85GHz〜18GHzのテストヘッドは、2018年に発表したWave Scale RF18を流用する。もちろん現在の5G通信であるサブ6GHz対応のテストヘッドWave Scale RFはもっと小型で、図1の左手前にあるテストヘッドがそれである。このテストヘッドには32個の双方向ポートが搭載されている。ミリ波デバイスのテストでは、従来通りプローバを充てる方式だけではなく、プローバを使わず無線でテストするOTA(Over the Air)テストヘッドも用意しているという。

アドバンテストは5G用のテストヘッドだけではなく、車載向けのSoC用テストヘッド「RND520」も発表した。これはプラットフォームベースの汎用SoCテスターT2000に搭載して使う。256個のSoCを同時に測定できるウェーハ向けのテストヘッドである。最大175°Cまでの加速試験できるように試験温度を調整できる。RND520に搭載する256チャンネルの2Gbpsデジタルモジュール2GDMEと、96チャンネルのデバイス電源DPS192Aも同時に発表している。電源は最大192Aまでの電流を供給する。

デンソー、SiCの気相成長が可能に

テストメーカーがミリ波という5Gの本命技術を提供する一方で、SiC半導体デバイスメーカーであるデンソーは、これまで昇華法でしか成長できなかったSiCインゴットを、シリコンのエピタキシャル技術と同じ気相成長で形成した。ただし、シリコンのチョクラルスキー法とは違い、種結晶の周囲を気相成長で太らせていく方法を採る(図2)。

図2 SiC結晶インゴットの周囲を気相成長で太らせていくデンソーの新成長技術

デンソーはこの方法を使って欠陥密度を1/100に低減したという。さらにこの方法のメリットは、成長速度が従来の昇華法に比べて約7〜10倍速いため、昇華法では1インゴットの成長に1週間かかったが、今回の気相成長では1日で済んだとしている。結晶欠陥が少ないのにもかかわらず、成長速度が1桁近く速いため、低コスト化に結び付く。SiCの普及で最大の問題がコスト高なので、その解決になりそうだ。

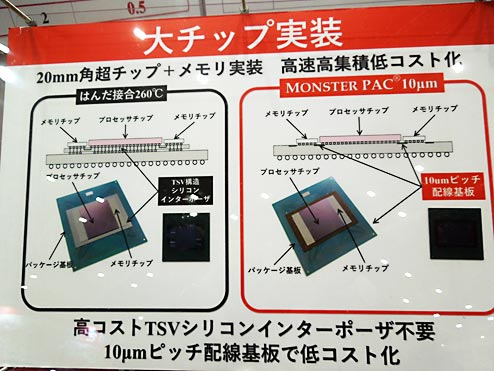

配線ピッチ10µmでインターポーザを不要に

プリント回路基板の微細化で10µmピッチが可能になる技術を、新潟に本社を置くコネクテックジャパンが開発した。フリップチップボンディングの回路の配線パターンの形成にインプリント技術を使っており、しかも30°Cという常温に近い温度で形成できるとしている。LSI端子に関するITRS(International Technology Roadmap for Semiconductors)のロードマップでは35µmピッチが限界だが、このインプリント技術を使うことで、10µmが可能になる。

10µmピッチの配線が使えるようになると、LSIパッケージも含めたプリント回路基板の上にメモリとプロセッサを極限まで近づけて実装できる。このためインターポーザなどコストアップの要因となる技術を使わずにすむ、としている(図3)。

図3 コネクテックジャパンの10µmピッチが可能になるとインターポーザは不要に

ただし、30°Cという低温で形成できることは、それ以上の温度がかかった時にはがれるのか、あるいは何らかの変形の恐れはないのか、といった問題を解決する必要がある。特にプロセッサもメモリも絶えず行き来するようなコンピューティング用途では動作温度は高くなる。もちろん、放熱や冷却などの熱管理は欠かせないが、それだけでは信頼性に影響を及ぼす恐れがある。実用化には2023年を見込んでおり、それまでには解決する必要がある。