エレクトロニクス電磁気学を応用すれば地震は予知できる、予知成功は数十例にも

人命を奪っただけではなく日本のモノづくりサプライチェーンにも深刻な影響を及ぼした東日本大震災。これまで地震は予知できない、と言われてきたが、エレクトロニクス電磁気学を応用すれば、ある程度予測できることがわかった。電気通信大学の名誉教授であると同時に同大学先端ワイヤレスコミュニケーション研究センターの特任教授でもある早川正士氏らがそれを明らかにした。

図1 電気通信大学の早川正士教授

これまでの地震の研究は、ニュートン力学だけでプレートテクトニクス論を説明してきたため地震のメカニズムはわかったが、予知はできなかった。せいぜい「今後30年以内にM7クラスの地震が関東にやってくる」という程度のメッセージしか出てこなかった。

早川教授の手法は、地震の起きる3~7日前に観測される電波異常を検出しようというもの。同氏はそのメカニズムを、プラスチックの下敷きに例えて説明する。下敷きを徐々に曲げていくとメリメリというような音がして、さらに曲げるとパリンと割れてしまう。これが地震に相当する。同氏の方法は割れる直前に構造物が叫ぶ悲鳴を聞くようなもの。

機械的に建造物や橋梁が壊れる前にメリメリというような音を発するという原理を利用した測定器として超音波探傷機がある。これはアコースティックエミッション(超音波発生)という手法だが、早川教授の方法は2種類ある。一つは震源から発生する超低周波(0.01Hz〜0.1Hz)の電波を検出する方法であり、もう一つは遠く離れた場所から長波(3kHz〜300kHz)の通信電波を送信し、受信波形を観測するというもの。

前者の方法は、1989年のサンフランシスコ大地震の時と、1993年のグアム地震の時に超低周波信号を前兆として観測した。0.01Hz(周期100秒)といった低い周波数の電波を検出する理由は、その周波数よりも高ければ地中で電波が吸収され、地上には出てこないからだという。

このような直流に近い超低周波の電磁波を信号として取り出すことはノイズに埋もれた信号を拾う技術と同じである。ここでは観測には磁力計を使う。通常、地上における電磁波の観測で拾う磁力計の信号は、大きく分けて三つあると早川教授は考えた。一つは、超高層(磁気圏や電離圏)における地磁気変動の影響、二つ目は人間の活動から発生する磁気の影響、三つ目がその他、である。周期100秒程度の磁力変動に注目して固有値解析したところ、最初の信号は超高層での地磁気活動度指数ときれいな相関を示し、二つ目の信号は24時間の周期性を持って昼間が大きく夜間は小さいという人間の活動に対応する結果が得られたとしている。このため、地中などからの影響は三つ目のその他、ということになる。

この第3の極めて微弱な信号に注目し、その固有値の経時変化を記録した。1989年のサンフランシスコ大地震では、平時では0〜1 nT/√Hz(nTはナノテスラで磁束密度の単位)だったが、地震が起きる10日ほど前から磁界の振幅が増え始めた(振幅は10〜20 nT/√Hz程度)。1週間ほど前になると下がっていき、5 nT/√Hz以下程度になった直後に大地震が発生した。その値は60 nT/√Hz程度に跳ね上がった。地震の直前に少し下がるのは、嵐の前に静けさになるからだそうだ。地震が起きると平時の値に減衰していく。

ただし、この方法は震源地のそばにいなければ観測できないという欠点がある。このため観測できた事例はそれほど多くはない。予知できたデータを増やすためには天気予報と同様に観測地点を無数に設けなければならず、現実的には難しい。

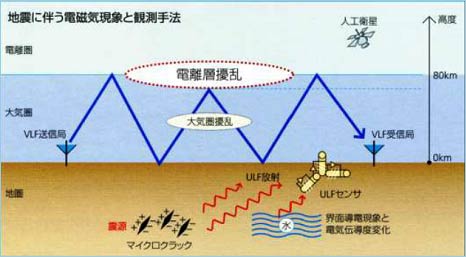

船舶無線電波を送受信

そこで早川教授が考えた二つ目の方法である、長波長帯の通信電波を観測する原理を紹介する。船舶によく使われている数十kHzの電波は、送信局から出て電離層(地上の大気圏の外)との間を反射しながら進んでいく性質がある(図2)。アマチュア無線の電波(波長が数十MHzの短波)とは違うが、地球上の遠く離れた場所でもその電波を観測できる。遠くまで伝わるのは、電離層に吸収されることなくぶつかりながら伝達するためだ。電離層に異常があれば電波の振幅や位相にも変化が現れる。この変化を観測するのが、早川教授の方法である。この方法だと、ピンポイントで震源地を推定できないが、震源地が電波の通り道にあればその通り道のどこかであることはわかる。また、通り道に例えば100kmごとに受信機を設置すれば震源地を特定する精度は高まる。

図2 長波長電波による電離層異常を検出する模式図

出典:電気通信大学早川正士教授

早川教授はこの第二の方法を使って数十例もの予知観測をしてきた(表1)ため、地震を予知する企業、インフォメーションシステムズ(www.earthquakenet.com)を2010年に立ち上げた。電波を受信、解析し情報を提供する。潜在顧客として、発電所やガス・水道などのインフラ機関、病院や鉄道、大工場など、ミッションクリティカルな業種を対象に地震予知情報を提供する。

表1 2010年8〜9月の地震とその前兆についてまとめた表

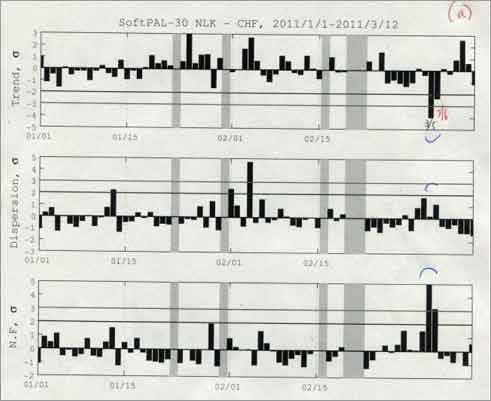

3月11日の東日本大震災では、3月5日と6日に大きな電波の異常を検出した(図3)。ここでは、米国ワシントン州に設置した送信機からの電波(24.8kHz)を東京都調布市の電通大と、愛知県の春日井市、高知市で、明瞭な異常として受信した。夜間の平均振幅と、その揺らぎ、両者の合成データを観測すると、調布では振幅の標準偏差が極度に減少しており(図3)、1月1日からのデータには見られなかったほどの大きさだった。しかもその度合いは、調布、春日井、高知と離れていくにつれ少なくなっている(図3には示されていない)。調布での大きさからM6以上の災害警報を発令するレベルだと推定した。

図3 調布で観測した受信電波 振幅の揺らぎが異常に大きい

出典:電気通信大学早川正士教授

早川教授は3月9日にM7.2の地震が同じ東北地方で発生したため、図3のデータをこの前兆だと思ったが、それにしては3月5日、6日から3〜4日しか経っていないのが気にかかったという。これまでの経験から前兆は5~7日前に来ていた。通常、2σ程度の揺らぎでM4〜5というデータを得てきたが、今回の揺らぎは4σと巨大な規模だった。このデータが11日の大地震の前ぶれだったと気が付いたのは当日になってから。

この方法の観測網として、国内7地点(上の3点に加え、北海道の母子里(名寄市から15kmほど西の地区)、千葉の館山市、静岡の清水市、そして京都府舞鶴市)で観測している。電波を送信する地域は、米国以外でオーストラリア西部(19.8kHz)とハワイ(21.4kHz)、国内では電波時計用の標準電波を出している福島市のJJY局(40kHz)と、宮崎県えびの市(22.2kHz)からの電波を受信する。

今回の震災では、福島のJJYからの電波は北海道の母子里との間では大きな変化は観測されなかった。これは、電波の通り道である回転楕円形のフレネルゾーンから震源地がはみ出していたためである。震源地はワシントン州と調布との間のフレネルゾーン内に入っていたため観測できた。

プレートに引きずられる歪みにより電荷が溜まる

電離層がなぜ乱れるか。そのメカニズムはエレクトロニクスの知識があれば簡単に説明がつく。プレートの沈み込みに引きずられたり、地殻変動が起きたりする結果、歪みが大きくなり、その歪みを緩和しようとして跳ね返りが起きる。これが地震である。プレートに引きずり込まれたり、断層がずれたりする際には摩擦電気が生じる、あるいは地中の岩石に圧力が加わり、圧電効果によって電荷が生じることがある、と早川教授は言う。

地面をコンデンサの一方の極、電離層をもう一方の極として大気圏を絶縁体と考えれば、地球をコンデンサの等価回路で表せる。地中の電荷が変われば電離層も大きく影響を受ける。地下の電荷が増えると、電離層にあるその反対の極性の電荷が地上へと迫ってくる。このため電離層が下がると考えられる。早川教授によると、この長波帯の周波数を利用する電波手法では、震源の深さが100km以内で、しかもM4以上でないと観測できないとしている。震源が深すぎると地中の電荷は電離層に及ぼしにくくなるからだ。逆に言えば、社会に大きな影響を与える地震は全てカバーできることになる。

地震が起きた後の受信電波の様子は、平穏な状態に戻るが、これも地震で放電された、と考えれば無理はない。阪神・淡路大震災の時には青いイナズマのような光を見たという人たちが多数いる。この光こそ、地下に溜まった電荷が放電された結果だと考えると、この電荷蓄積モデルは説明がつく。